Перейти к:

ЛИЦЕВЫЕ БОЛИ: КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ И ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-3-110-123

Аннотация

Актуальность. Лицевые боли (прозопалгии, орофациальные боли) являются одной из актуальных проблем в клинической неврологии. Сложные анатомические, топографические и физиологические характеристики строения лицевой области подчеркивают необходимость понимания их корреляции при составлении клинической картины отдельных нозологических форм. При дифференциальной диагностике и лечении орофациальных болей учитываются особенности патогенетических механизмов боли. Помимо классической невралгии тройничного нерва, описанной в первой лекции, немаловажную роль играют другие варианты этой патологии, а также поражение других черепно-мозговых нервов, участвующих в иннервации лицевой зоны, таких как языкоглоточный и блуждающий. Также в международной классификации орофациальной боли (ICOP) отдельную группу занимают заболевания, связанные с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, причинами которой могут являться артралгии, миофасциальные боли в лице, отраженные боли при поражении шейного отдела позвоночника, нейростоматологические синдромы, бруксизм. Перечисленные причины вовлекают в себя поражение разных тканевых структур: мышечных, суставных, связочного аппарата, центральной и периферической нервной системы.

Заключение. Дифференциальная диагностика поражения лицевой области должна проводиться с учетом знания анатомии, физиологии, патофизиологии лица. Корреляция клинических проявлений основана на междисциплинарном взаимодействии врачей разных специальностей: неврологов, стоматологов, травматологов. Только объединенные знания особенностей строения, функций и патологии орофациальной области позволит обеспечить актуальный и дифференцированный подход к терапии лицевых болей.

Ключевые слова

Для цитирования:

Васильев Ю.Н., Буланкина И.А., Быков Ю.Н., Герасимова И.Н. ЛИЦЕВЫЕ БОЛИ: КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ И ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. Байкальский медицинский журнал. 2025;4(3):110-123. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-3-110-123

For citation:

Vasiliev Yu.N., Bulankina I.A., Bykov Yu.N., Gerasimova I.N. FACIAL PAIN: CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF DAMAGE TO THE CRANIAL NERVES AND TEMPOROMANDIBULAR JOINT. Baikal Medical Journal. 2025;4(3):110-123. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-3-110-123

Актуальность

Орофациальная боль – термин, обозначающий локализацию боли в области лица, полости рта, органов речи, в состав которых входят кости, хрящи, мышцы, связки, двигательные и чувствительные нервы. Проблема, объединяющая поражение лица и ротовой полости, исторически представлена понятием из области нейростоматологии, и первой монографией, описывающей эту патологию, была «Стоматоневрологические синдромы» В.В. Михеева и Л.Р. Рубина, изданная в 1956 году [1]. Несомненно, лицевые боли всегда были междисциплинарной патологией и изучением этого вопроса, диагностикой и лечением прозопалгий занимались неврологи, нейрохирурги, стоматологи, рефлексотерапевты, психиатры, оториноларингологи. Международная классификация орофациальной боли включает в себя боли, связанные с поражением дентоальвеолярных структур, мышц, височно-нижнечелюстного сустава, черепно-мозговых нервов, а также идиопатические варианты боли [2]. Дифференциальная диагностика множества нозологических форм всегда проводилась не только со знанием клинических характеристик отдельных нозологических форм, но и требовала знаний анатомии различных структур орофациальной зоны. Патогенетические варианты боли, такие как ноцицептивная, невропатическая и дисфункциональная, несомненно, знакомы врачам всех специальностей, что дает возможность дифференцированно подойти к терапии болевых синдромов лица не только с позиции симптоматического лечения, но и терапевтической коррекции патогенетических механизмов боли [3]. Несомненно, объединенные знания врачами различных специальностей клинико-анатомических особенностей лицевой области помогут проводить лечебно-диагностические мероприятия с позиций доказательной медицины соответственно постоянной актуализации проблемы лицевых болей.

В международной классификации орофациальной боли значительное место выделено невралгии тройничного нерва. Наряду с этим, необходимо понимать, что языкоглоточный и блуждающий нервы также имеют несколько как общих, так и изолированных ветвей, обеспечивающих чувствительную функцию структур орофациальной области, желез внутренней секреции и вкусовой чувствительности.

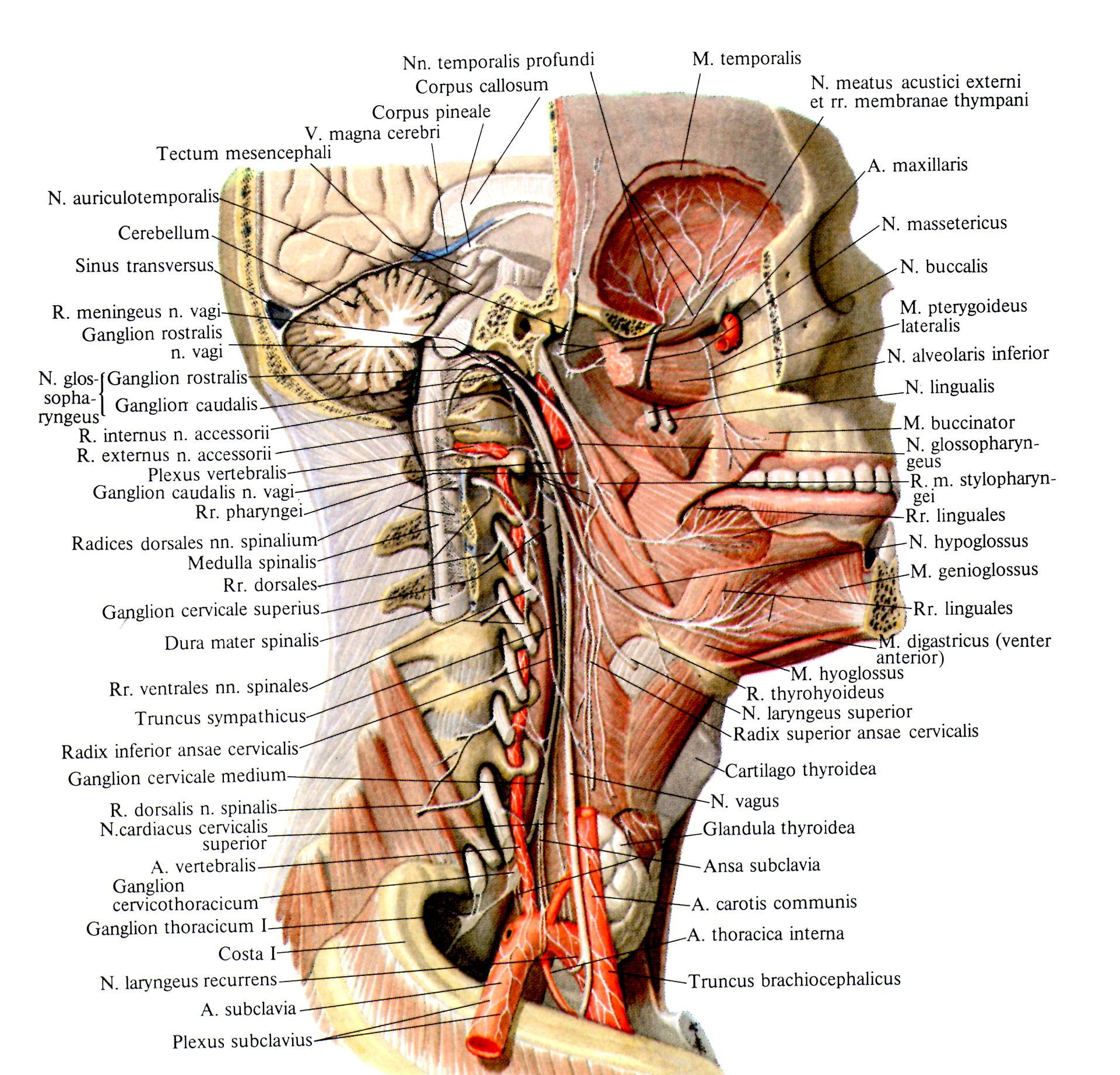

Анатомия языкоглоточного нерва

Языкоглоточный нерв (n. glossopharyngeus) – IX пара черепных нервов, смешанный. Имеет чувствительное, двигательное и вегетативное парасимпатическое ядра, которые проецируются на ромбовидную ямку и залегают начиная с покрышки моста и на всем протяжении продолговатого мозга. Аксоны (центральные отростки) чувствительных нейронов идут от верхнего и нижнего чувствительных узлов нерва к ядру одиночного пути (nuc. solitarius), общего c блуждающим нервом (X пара, n. vagus). Узлы располагаются выше и ниже яремного отверстия на основании черепа. Периферические отростки чувствительных нейронов, заканчиваются рецепторами в слизистой оболочке нёбных дужек и миндалин, мягкого неба, глотки, евстахиевой трубы, барабанной полости, сонном гломусе (рис. 1) [4, 5].

Рис. 1. Нервы головы и шеи; вид справа. Позвоночный канал вскрыт; удалены задние отделы черепа и головного мозга, правая половина нижней челюсти, частично жевательные мышцы, общая сонная артерия [6]

Fig. 1. Nerves of the head and neck; right view. The spinal canal is opened; the posterior sections of the skull and brain, the right half of the lower jaw, partially the masticatory muscles, and the common carotid artery are removed [6]

Вкусовую чувствительность передних 2/3 языка обеспечивает промежуточный нерв VII пары черепных нервов, а задней 1/3 языка и надгортанника - языкоглоточный нерв. Двигательные волокна IX пары начинаются от двойного ядра (nuc. ambiguus), общего с n.vagus, образуют глоточное сплетение, иннервируют шилоглоточную мышцу, которая поднимает глотку и участвует в акте глотания. Наряду с блуждающим нервом, двигательные и чувствительные волокна n. glossopharyngeus образуют рефлекторные дуги небного и глоточного рефлексов, которые могут быть снижены при патологии данного нерва. Входящие в состав языкоглоточного нерва парасимпатические волокна начинаются от нижнего слюноотделительного ядра (nuc. solivatorius inferior), вначале они идут в составе барабанного нерва, образуют сплетение в барабанной полости, а затем в виде малого каменистого нерва подходят к ушному вегетативному узлу. От него, вместе с ветвью тройничного нерва (n. auriculotemporalis) и симпатическими нервами достигают околоушной железы и регулируют её секрецию [4].

Пройдя через яремное отверстие языкоглоточный нерв ложится между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией, огибает шилоглоточную мышцу и распадается волокнами в корне языка (rr. linguales). Кроме этого, отдает соединительную ветвь к r. auricularis блуждающего нерва [4, 6]. Крайне редко встречается изолированная патология n. glossopharyngeus, чаще это симптоматика сочетанного поражения IX и X пары черепных нервов.

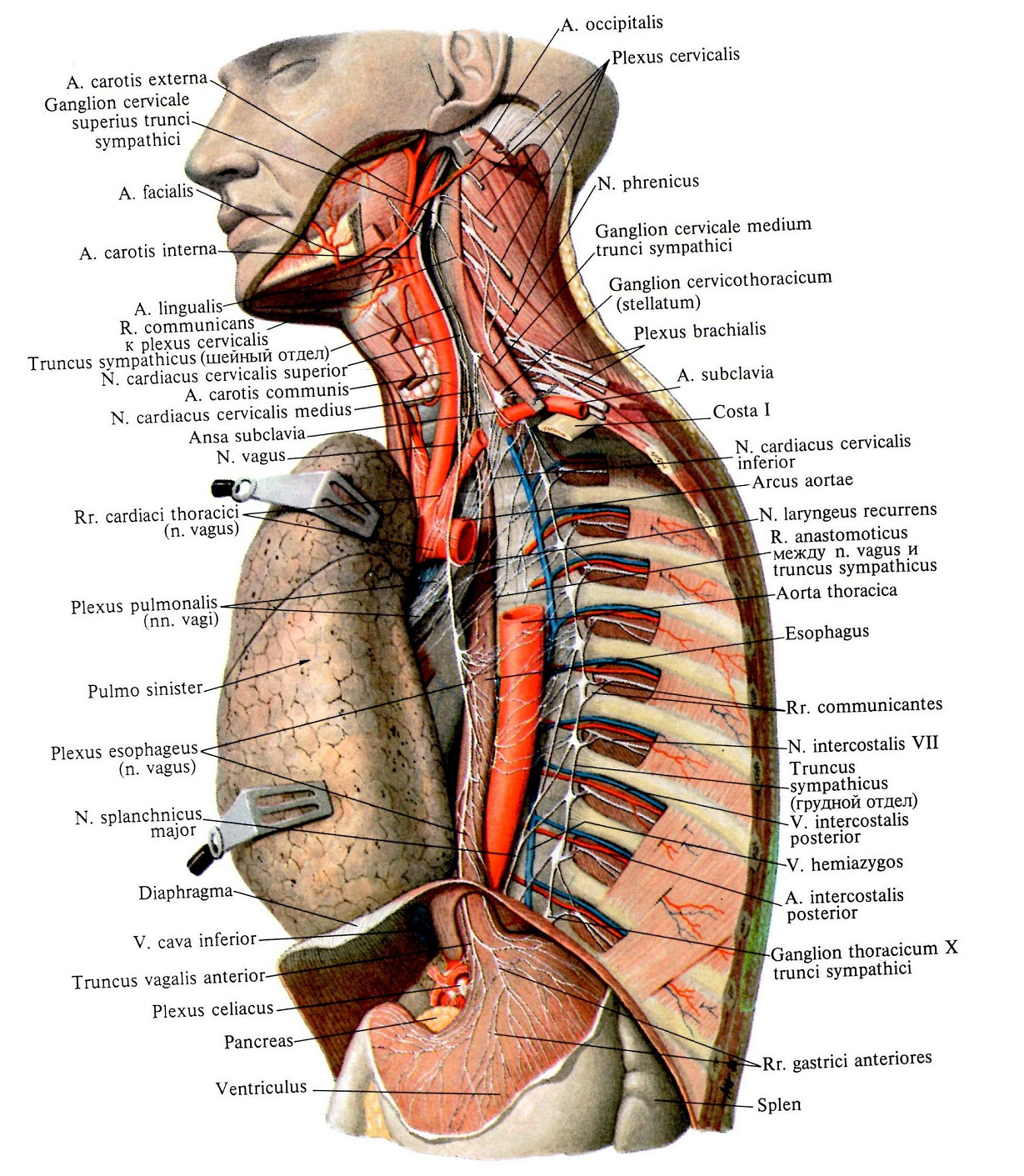

Анатомия блуждающего нерва

Блуждающий нерв (n.vagus) - X пара черепных нервов, смешанный, имеет два, общих с языкоглоточным нервом чувствительных узла в области яремного отверстия. От этих узлов центральные волокна, идут к ядру одиночного пути, а периферические отростки – к внутренним органам, коже ушной раковины, наружного слухового прохода и твердой мозговой оболочки. Двигательные волокна - начинаются от двойного ядра, общего с языкоглоточным нервом, а вегетативные – от дорсального ядра блуждающего нерва. Ядра залегают в продолговатом мозге, из которого в борозде за оливой выходит и сам нерв. Пройдя через яремное отверстие, под нижним чувствительным узлом, блуждающий нерв спускается вниз между внутренней сонной артерией и внутренней яремной веной и через верхнюю апертуру грудной клетки входит в заднее средостение. Правый нерв спускается по задней стенке, а левый — по передней стенке пищевода, образуя пищеводное сплетение и далее стволы блуждающего нерва. Стволы сопровождают пищевод, проходят через пищеводное отверстие диафрагмы в брюшную полость (рис.2) [7, 8].

Рис. 2. Нервы и сплетения органов грудной полости; вид слева (препарат Р. Синельникова). Пристеночный листок брюшины и внутригрудная фасция удалены; левое легкое отведено вправо [6]

Fig. 2. Nerves and plexuses of the organs of the thoracic cavity; left view (R. Sinelnikov’s preparation). (The parietal layer of the peritoneum and the intrathoracic fascia have been removed; the left lung has been retracted to the right) [6]

У блуждающего нерва выделяют четыре отдела: головной, шейный, грудной и брюшной. В головном отделе нерв отдаёт две ветви: менингеальная – направляется к твердой мозговой оболочке и ушная - к коже наружного слухового прохода и частично ушной раковины. Шейный отдел блуждающего нерва имеет более обширную иннервацию: глоточные ветви (rr. pharyngei) - объединяясь с волокнами симпатического ствола и языкоглоточного нерва образуют глоточное сплетение, иннервируют слизистую оболочку и мышцы глотки, небных дужек и мягкого неба. Верхние шейные сердечные ветви (rr. cardiaci cervicales) вместе с грудными (rr. cardiaci thoracici из грудного отдела) несут не только чувствительную иннервацию, но и парасимпатическую, замедляют сердцебиение и вместе с симпатическими волокнами образуют сердечное сплетение. Верхний гортанный нерв (n. laryngeus superior) идет к нижнему констриктору глотки и перстнещитовидной мышце гортани. Внутренняя ветвь, как чувствительный нерв, иннервирует слизистую оболочку корня языка и гортани, вплоть до голосовых связок. Содержит также вкусовые волокна, иннервирующие надгортанник, и парасимпатические - к железам слизистой оболочки. Возвратный гортанный нерв (n. laryngeus recurrens) обеспечивает двигательную иннервацию мышц гортани, за исключением перстнещитовидной мышцы, а также осуществляет чувствительную иннервацию слизистой оболочки гортани ниже голосовых связок. Отдает трахейные, пищеводные, нижние шейные сердечные ветви к одноименным органам. В грудном отделе блуждающего нерва отходят ветви, которые образуют околоорганные и паравазальные сплетения: аортальное, грудное сердечное, бронхиальное, легочное, пищеводное. Брюшной отдел находится ниже диафрагмы, идет в виде переднего и заднего стволов. Вместе с симпатическими нервами, по ходу сосудов, его волокна идут ко всем органам брюшной полости, до нисходящей ободочной кишки [6, 8, 9].

Невралгия языкоглоточного нерва

Определение невралгии языкоглоточного нерва не содержит в названии блуждающий нерв, но клиницистам нужно помнить, что у обоих этих нервов имеются два общих чувствительных узла, а также общее моторное ядро (nucleus ambiguus), что говорит о их единой деятельности как в афферентной, так и в эфферентной составляющей рефлекторной дуги.

Невралгия языкоглоточного нерва, или глоссофарингеальная невралгия, встречается всего в 10 – 15 % случаев орофациальных болей, что примерно в 5 раз реже заболеваемости невралгией тройничного нерва. Патогенетические механизмы этих двух невралгий являются сходными, но анатомические особенности дают совершенно разную топическую характеристику боли [10]. Сходство этих невралгий отражено еще в первом описании клинического случая глоссофарингеальной невралгии I. Weisenburg в 1910 г. под названием «tic doloureux» (лицевой тик), более знакомое неврологам в связи с невралгией тройничного нерва. В этом клиническом случае упоминались острые ланцинирующие боли, иррадиирующие в ухо и шею, и только на вскрытии была верифицирована опухоль мостомозжечковой области, компремирующая тройничный и языкоглоточный нервы [11, 12].

В соответствии с международной классификацией орофациальной боли (ICOP) невралгию языкоглоточного нерва следует дифференцировать на классическую, вторичную и идиопатическую [2]. Классическая форма связана с компрессией корешка языкоглоточного нерва патологически извитой задней нижней мозжечковой артерией. По данным ряда авторов, встречаемость заболевания составляет 35-45 % случаев от всей глоссофарингеальной невралгии. Вторичная форма встречается при многих заболеваниях, таких как рассеянный склероз, опухоль мостомозжечкового угла, назофарингеальная карцинома, карцинома глотки, аневризма внутренней сонной артерии, аномалия Арнольда-Киари, абсцесс, последствия тонзиллэктомии, адгезивный арахноидит, аномалия шилососцевидного отростка (является второй по частоте встречаемости среди невралгий языкоглоточного нерва и описана при синдроме Eagle (styalgia), связанный с удлинением шиловидного отростка в три раза (до 7,5 см при норме 2,5 см)) [13]. Идиопатическая форма встречается редко при условии развернутого диагностического поиска. Дифференциально-диагностическими признаками, характерными для идиопатической невралгии языкоглоточного нерва, являются острое начало, отсутствие указаний в анамнезе на поражение ЛОР-органов и заболевания полости рта и зубов, отсутствие очаговой неврологической симптоматики, выходящей за рамки поражения языкоглоточного нерва (в том числе мозжечковой), отсутствие признаков вовлечения тройничного нерва, соматическое благополучие [11, 14] .

Боль при невралгии языкоглоточного нерва чаще всего локализуется в области небной миндалины, корня языка и боковой части глотки, часто отдающей в ухо на этой же стороне. Облигатным признаком являются триггерные зоны, расположенные в области корня языка и миндалины, хотя алгогенным может быть любой участок иннервации языкоглоточного нерва. Таким образом, любое механическое раздражение в триггерных точках провоцирует приступы болей стреляющего характера, при этом в области лица появляется характерный тикоидный гиперкинез.

Общими критериями диагностики невралгии языкоглоточного нерва являются следующие:

- Боль в корне языка или небной миндалине, зеве, верхнем отделе глотки и в ухе.

- Боль, имеющая не менее трех из следующих признаков: кратковременный пароксизмальный (от нескольких секунд до 2 мин) характер; высокая интенсивность; простреливающий (ощущение прохождения электрического тока), колющий, сверлящий характер; приступы возникают при глотании, кашле, быстрой речи, интенсивном жевании или зевании.

- Минимум три приступа односторонней лицевой боли, отвечающие первым двум критериям.

- Отсутствие других неврологических симптомов.

- Отсутствие других причин боли [4, 15, 16].

Глоссофарингеальную невралгию можно разделить на два типа в зависимости от характера распространения боли [17, 18]: 1) тимпанический тип, при котором боль иррадиирует в область козелка, наружного слухового прохода (оталгия); 2) орофарингеальный тип, при котором боль локализуется в одноименной области.

В межприступный период некоторые неврологические симптомы раздражения могут присутствовать, например, гипергевзия к горькому (все вкусовые раздражения воспринимаются как горькие), болезненность впереди козелка, спазм глоточной мускулатуры при глотании, гипо- или гиперсаливация, обмороки [12, 19]. Последний симптом, вероятно связан с вовлечением в процесс блуждающего нерва и его повышенной парасимпатической реакцией. В случае развития невропатии языкоглоточного нерва появляются симптомы выпадения (очаговые неврологические): снижение глоточного рефлекса, гипогевзия задней трети языка (чувствительность к горькому), небольшое снижение подвижности мягкого неба.

Для диагностики формы глоссофарингеальной невралгии клинических характеристик недостаточно, поэтому обязательным согласно протоколу является нейровизуализация. Как правило, назначается магнитно-резонансная томография (МРТ) в стандартных режимах, в режиме Т2, 3DT2 и магнитно-резонансная ангиография. Дообследование позволяет установить сосудисто-корешковый конфликт в случае классической невралгии и различные причины вторичной формы заболевания. Необходимо помнить, что допустим корешково-сосудистый контакт без морфологического повреждения корешка нерва, что может быть критерием диагностики идиопатической невралгии [20].

В фармакотерапии невралгии языкоглоточного нерва выделяют этиотропное, патогенетическое и симптоматическое лечение. К этиотропному и патогенетическому относится лечение основного заболевания. Симптоматическое лечение зависит от варианта боли (невропатическая или дисфункциональная), при этом используются антиконвульсанты (прегабалин, габапентин, карбамазепин, окскарбазепин, ламотриджин) или антидепрессанты (дулоксетин, амитриптилин). Лечение антиконвульсантами и антидепрессантами допускает различные комбинации препаратов. Возможно локальное лечение анестезирующими средствами – растворы новокаина, тримекаина, дикаина, лидокаина (аппликации, ротовые ванночки, орошение слизистой оболочки языка и зева аэрозолями). Для купирования длительного болевого приступа используют аппликацию 10 % раствора тетракаина (дикаина) на корень языка [21, 22]. Если консервативное лечение неэффективно, выполняют следующие виды операций: стереотаксическую радиохирургическую деструкцию (гамма-нож) языкоглоточного нерва, микроваскулярную декомпрессию корешка языкоглоточного нерва, интракраниальную перерезку ветвей языкоглоточного нерва, электрическую стимуляцию ядер таламуса и коры контралатерального полушария большого мозга с помощью имплантированных электродов [23].

Постгерпетическая тригеминальная невралгия

Помимо описанных в первой лекции классической, идиопатической и вторичных вариантов тригеминальной невралгии, в международной классификации орофасциальной боли выделяют тригеминальную нейропатическую боль, не являющуюся тригеминальной невралгией (связанная с Herpes zoster, постгерпетическая, посттравматическая, связанная с другими причинами). Наиболее распространенной формой этой боли является постгерпетическая тригеминальная невралгия, являющаяся самым частым осложнением герпес-вирусной инфекции, особенно у пожилых людей. По данным литературы, постгерпетическая невралгия встречается у 50 % людей старше 60 лет [24]. Возрастная особенность обусловлена низкой иммунной защитой организма и активацией длительно находящегося в организме вируса ветряной оспы (Varicella virus). В патогенезе лежит распространение вируса лимфогенным путем и повреждение ганглиев тройничного нерва и его сенсорных волокон. Чаще поражается первая, офтальмическая ветвь, что обусловлено ее низкой миелинизацией. Механизм формирования болевого синдрома идентичен таковому при невралгии тройничного нерва и может быть объяснен с позиции теории «воротного контроля» Мелзака и Уолла.

Клинические проявления постгерпетической невралгии имеют ряд особенностей:

- Локализация герпетической сыпи или постгерпетических изменений кожи (рубцы, гипер- или гипопигментация) ограничена кожей лба и волосистой части головы.

- Характерны триггерные точки в области лба или век, боль, как правило, пароксизмальная в виде «прострелов», но может быть смешанного характера (перманентно-пароксизмальная).

- Болезненность при пальпации надглазничной вырезки.

- Гипестезия в зоне первой ветви тройничного нерва (кожа лба и волосистой части головы) [25].

Дифференциальную диагностику постгерпетической тригеминальной невралгии необходимо проводить, в первую очередь, с синдромом Ханта, также связанным с герпетической инфекцией. При синдроме Ханта поражается коленчатый узел тройничного нерва, часто с сочетанным поражением преддверно-улиткового, языкоглоточного и блуждающего нервов. В отличие от постгерпетической невралгии, при поражении коленчатого узла всегда наблюдается периферический парез лицевой мускулатуры, часто с сочетанием нарушения вкусовой чувствительности, слезо- и слюноотделения, слуховыми и вестибулярными симптомами [25].

Лечение разделяется на этиотропное, патогенетическое и симптоматическое. К этиотропной терапии относят противовирусные химиопрепараты (ацикловир, валацикловир); препараты интерферонов: природные и рекомбинантные; индукторы интерфероногенеза (амизон и др.). Патогенетическая терапия включает в себя препараты, реставрирующие Т- и В-звенья клеточного иммунитета (тималин и др.); иммуноглобулины: обычный и противогерпетический [26]. В симптоматической фармакологической терапии, направленной на устранение боли, согласно принципам доказательной медицины, выделяют несколько классов препаратов. К препаратам первой линии относятся трициклические антидепрессанты (амитриптилин и др.), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (дулоксетин, венлафаксин), габапентиноиды (габапентин, прегабалин), карбамазепин. Препаратами второй линии являются трансдермальные системы с капсаицином или лидокаином, препараты третьей линии - опиоидные анальгетики (трамадол, тапентадол, оксикодон). К нефармакологической терапии, с разной степенью доказательности, относят транскраниальную магнитную стимуляцию, рефлексотерапию, методы кинезиотерапии, когнитивно-поведенческую терапию. В случае неэффективности комбинированной терапии в течение 3-х месяцев рассматриваются хирургические методы лечения [27].

Кроме поражения отдельных черепно-мозговых нервов и их вегетативных ганглиев, необходимо выделить не менее важную проблему орофациальной зоны – височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). Согласно статистике, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) встречается в среднем у 20 % взрослого населения. В Международной классификации орофациальной боли в двух разделах приводятся патологические состояния, связанные с ДВНЧС. Это патология самого сустава (первичные и вторичные артралгии) и дисфункция мышц жевательной группы (первичная и вторичная миофасциальная боль). Для понимания топографической картины болевых симптомов, связанных с ДВНЧС, необходимо представлять анатомические особенности этой мышечно-суставной области.

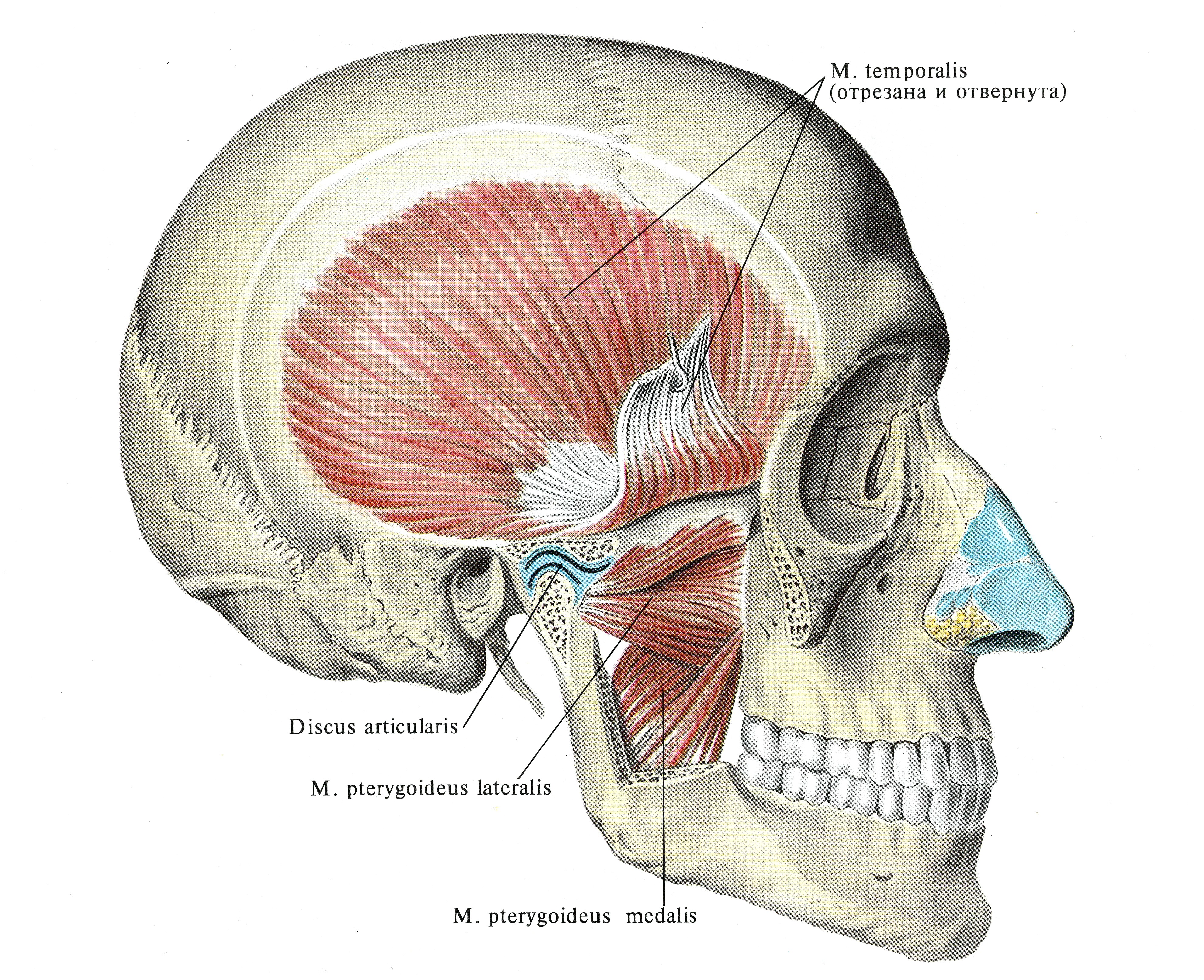

Анатомия височно-нижнечелюстного сустава

Височно-нижнечелюстной сустав имеет сложное строение, позволяющее осуществлять различные движения необходимые для жевания, речи, глотания и мимики. ВНЧС - комбинированный: в нем сочетаются два сустава (справа и слева), симметричных по отношению друг к другу, тесно взаимосвязанных и представляющих собой единую кинематическую систему: костно-хрящевые структуры, мышцы и связки, движения в которых совершаются одновременно [6, 9].

Нижняя челюсть – это единственная кость черепа, которая соединена с ним при помощи сустава, движения в котором происходят одновременно с двух сторон. Сустав образован нижнечелюстной ямкой, суставным бугорком височной кости и головкой мыщелкового отростка нижней челюсти. Конгруэнтность суставным поверхностям придаёт суставной диск. Диск неравномерный по толщине, как и капсула, которая окружает сустав. Кроме капсулы сустав укрепляют внутрикапсулярные и внекапсулярные связки и рядом расположенные мышцы. Движения в суставе осуществляются при сокращении жевательных, частично мимических мышц и мышц шеи [6].

В отличие от мимических, жевательные мышцы начинаются на костях черепа и прикрепляются к нижней челюсти, обеспечивают работу височно-нижнечелюстных суставов, механическую переработку пищи (жевание), глотание, зевание, речь. Все мышцы покрыты фасциями и получают иннервацию от нижнечелюстного (n. mandibularis) нерва (третьей ветви тройничного нерва, n. trigeninus, V пара черепно-мозговых нервов). Капсулу сустава иннервирует ушно-височный нерв, также отходящий от нижнечелюстного нерва [6, 28].

К мышцам, поднимающим нижнюю челюсть, относят жевательную, височную, медиальную крыловидную мышцы (рис. 3). Все эти мышцы являются парными. Жевательная мышца (m. masseter) начинается от скуловой кости и скуловой дуги и прикрепляется к жевательной бугристости и всей наружной поверхности ветви и угла нижней челюсти. Покрыта жевательной фасцией (fascia masseterica). На фасции залегает околоушная слюнная железа, а в области передней половины жевательной мышцы по ней проходит выводной проток этой железы. При двустороннем сокращении мышца поднимает нижнюю челюсть, может выдвигать её вперед, а при одностороннем сокращении смещает её в свою сторону (латерально) [6].

Рис. 3. Жевательные мышцы; вид справа. Сагиттальный распил, вскрыта полость височно-нижнечелюстного сустава; удалена часть ветви нижней челюсти [6]

Fig. 3. Masticatory muscles; right side view. Sagittal section, the temporomandibular joint cavity is opened; part of the mandibular branch is removed [6]

Височная мышца (m. temporalis) заполняет одноименную ямку на черепе. Мышца начинается веерообразно от височной фасции и верхней височной линии теменной кости; чешуи височной кости, прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти, ее вырезке и косой линии. Мышца покрыта височной фасцией, при сокращении поднимает нижнюю челюсть, а выдвинутую ранее или смещенную в сторону челюсть - возвращает в нейтральное положение. Медиальная крыловидная мышца (m. pterygoideus medialis) располагается в подвисочной ямке черепа. Большей своей частью начинается от крыловидного отростка клиновидной кости и идет к крыловидной бугристости угла нижней челюсти. При двустороннем сокращении мышца поднимает нижнюю челюсть, выдвигает её вперед. При одностороннем сокращении - смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону [28].

Латеральная крыловидная мышца (m. pterygoideus lateralis) расположена в подвисочной ямке, кнаружи от медиальной крыловидной мышцы. Она начинается от большого крыла и крыловидного отростка клиновидной кости и прикрепляется к капсуле, диску височно-нижнечелюстного сустава, крыловидной ямке нижней челюсти. При двустороннем сокращении мышца выдвигает нижнюю челюсть вперед, при одностороннем - смещает её в противоположную сторону [6, 28].

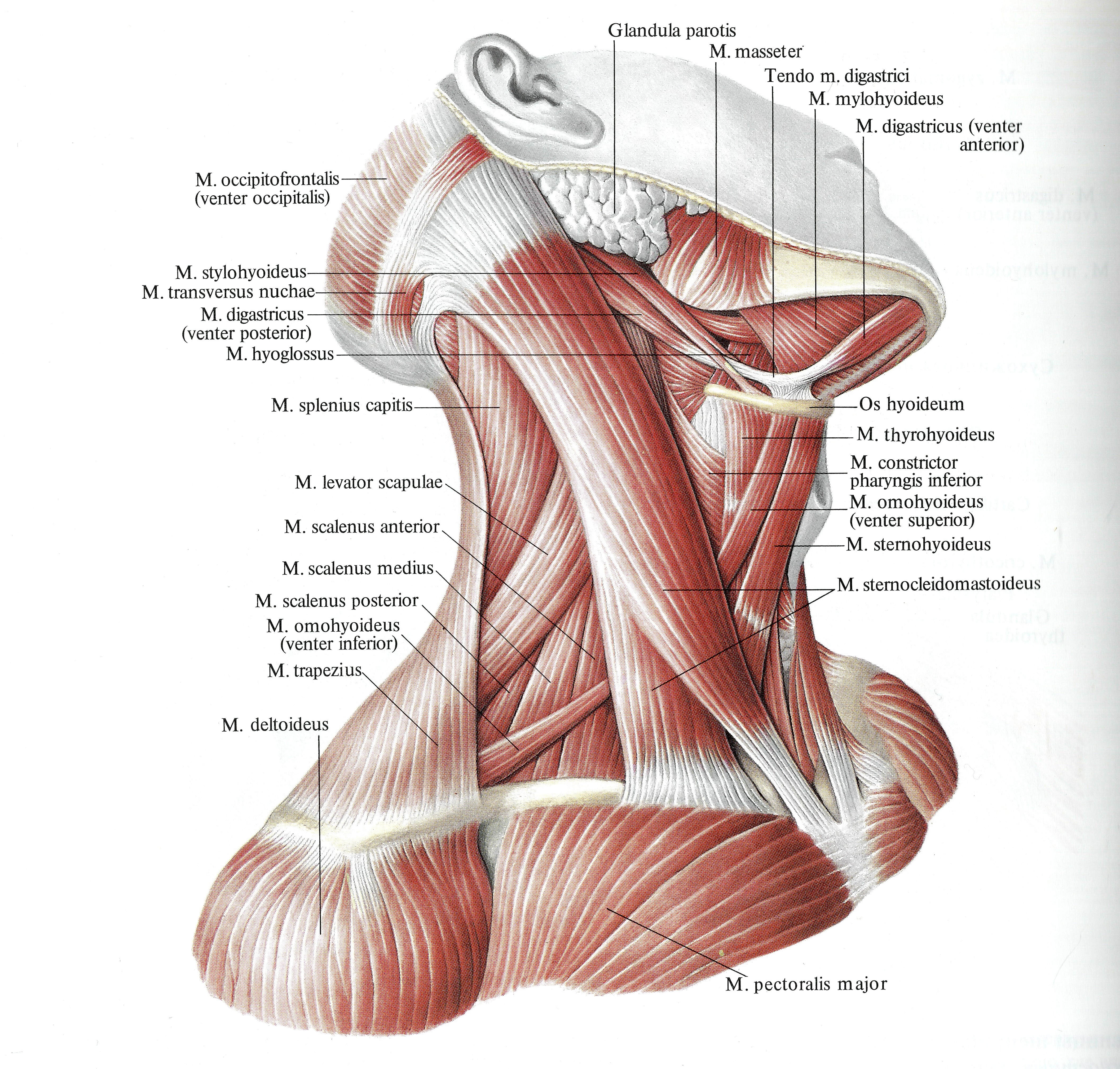

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть (рис. 4). Двубрюшная мышца (m. digastricus) начинается от двубрюшной ямки нижней челюсти, прикрепляется сухожилием к телу подъязычной кости и далее идет к сосцевидному отростку височной кости. Функция опускания нижней челюсти ярко выражена в сокращении переднего брюшка. Челюстно-подъязычная мышца (m. mylohyoideus) начинается от челюстно-подъязычной линии нижней челюсти и прикрепляется к телу подъязычной кости. Образует диафрагму рта. Подбородочно-подъязычная мышца (m. geniohyoideus) начинается от подбородочной ости нижней челюсти и доходит до тела подъязычной кости [6]. Тянет подъязычную кость вперед и вверх, участвует в опускании нижней челюсти.

Рис. 4. Мышцы шеи; вид справа. Срединная группа и глубокие мышцы, боковая группа [6]

Fig. 4. Muscles of the neck; right view. Medial group and deep muscles, lateral group [6]

Большинство мимических мышц расположено рядом или вокруг естественных отверстий лица и выполняют роль сфинктеров и дилататоров. Они начинаются на костях черепа и вплетаются в кожу или слизистую оболочку, являются начальным отделом пищеварительной и дыхательной системы, вспомогательным аппаратом органов чувств. Мышцы не покрыты фасциями (за исключением m. masseter), получают иннервацию от лицевого нерва (n. facialis, VII пара черепн-мозговых нервов), сокращаясь – изменяют мимику и отражают наши эмоции и чувства, это речеобразующие мышцы. Они принимают участие в захватывании пищи, удерживании её и жевании, а в младенческом возрасте – при сосании жидкой пищи, непосредственно участвуют в росте и формировании костей черепа, прикуса человека [6, 29].

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Боли при ДВНЧС локализуются в разных областях: лице, в области верхней и нижней челюстей, в шее и плечах, в ухе и вокруг него. Они, как правило, провоцируются жеванием, разговором, открыванием и закрыванием рта [30]. Важно отметить, что при хронизации боль уже не коррелирует с триггерными факторами и появляется самостоятельно. Боли могут носить характер прострела, что может быть ошибочно расценено как приступы невралгии тройничного нерва.

Этиология ДВНЧС мультифакториальна: можно выделить психологические, ортопедические, генетические, окклюзионные и другие предрасполагающие и триггерные факторы заболевания. История артралгических болей начиналась с приоритетной тому времени окклюзионной природы болезни, описанной Костеном как патология дистального прикуса [31, 32]. Роль окклюзионных факторов в современной литературе признается менее значимой (10 – 15 %), чем другие причины, тем не менее имеется их описание – это открытый, прямой, дистальный и перекрестный прикусы; более пяти отсутствующих задних зубов; неудачно проведенное протезирование. Триггерными факторами являются травматизация сустава и чрезмерные нагрузки на жевательную систему. Поддерживающими факторами являются психосоциальные, эмоциональные и когнитивные причины (бруксизм, постурально-статическая дистония, тревога, депрессия, катастрофизация).

Мышечные нарушения могут быть первичными и вторичными. При диагностике, помимо сбора жалоб и анамнеза болезни, необходимо обязательное пальпаторное исследование. Ключевым элементом пальпации являются триггерные точки в спазмированной мышце и локализация боли. При этом пальпируются по три точки в каждой височной и жевательной мышцах.

Существуют определенные критерии диагноза болей при ДВНЧС. В случае суставной патологии боль определяется при пальпации самого сустава, а также области мыщелкового отростка нижней челюсти. Используются провокационные тесты: максимальное активное или пассивное открывание рта, боковое движение или протрузия нижней челюсти. При миофасциальном синдроме боль локализуется в области жевательной или височной мышцах, воспроизводится при их пальпации и может распространяться за пределы пальпируемого участка. Значительную роль в развитии и поддержания миофасциальной природы ДВНЧС отводят бруксизму. В литературе описано приоритетное значение именно дневного, а не ночного бруксизма, при этом трение намного менее значимо, чем длительное стискивание зубов в случае острой боли. Хроническую орофациальную боль чаще всего связывают с дисбалансом ноцицептивных и антиноцицептивных систем [32, 33]. Эту теорию подчеркивает факт прямой корреляции психосоматических проявлений ДВНЧС, причем при артралгической причине болезни чаще коморбидной является депрессия, а при миофасциальной природе тревога. Предполагается, что боль в данном случае развивается по механизму центральной сенситизации, то есть нарушаются процессы обработки болевой импульсации в центральной нервной системе. Этот механизм объясняет частую резистентность терапии периферического звена заболевания, в частности, ортопедической коррекции сустава твердыми или мягкими шинами (каппами).

Терапия ДВНЧС является комплексной, включает в себя методы ортопедической коррекции, фармакотерапию и нефармакологические методы. Ортодонтические методы коррекции, в частности, шинирование каппами в настоящее время применяются достаточно часто, однако обсуждается вопрос о значительной доли плацебо в данной терапии [34, 35]. Фармакотерапия зависит от причины заболевания и характера болевого синдрома. В случае острой боли, вызванной суставной патологией широко применяются нестероидные противовоспалительные препараты. При мышечной этиологии используют центральные миорелаксанты (толперизон, тизанидин, баклофен), есть исследования об эффективности применения ботулинотерапии при миофасциальном синдроме и бруксизме [36]. В случае хронической боли применяются антидепрессанты (амитриптилин, дулоксетин) и антиконвульсанты (габапентиноиды). Возможна локальная терапия препаратами для парантерального введения (внутри- или околосуставно) [33, 34].

Заключение

Диагностика орофациальных болевых синдромов является чрезвычайно сложной задачей. Это обусловлено, в первую очередь, мультифакториальностью данной проблемы, изучаемой в разных медицинских дисиплинах (неврология, стоматология, ревматология, психиатрия, нейрохирургия). Как следует из международной классификации орофациальной боли, разделы ее подразумевают наличие знаний анатомии, физиологии, патофизиологии нервной, мышечной, суставной, дентоальвеолярной областей. При выборе диагностической и лечебной тактик орофациальных болей, нужно четко понимать патологические виды боли (ноцицептивная, невропатическая и дисфункциональная). Наряду с наиболее часто встречаемой патологией лицевой боли – тригеминальной невралгией, во второй лекции описаны анатомические особенности языкоглоточного и блуждающего нервов, области височно-нижнечелюстного сустава, а также синдромы поражения этих зон (невралгия языкоглоточного нерва и ДВНЧС). Понимание корреляций анатомо-физиологических характеристик пораженных областей с клинической картиной заболеваний позволит выстроить планирование дифференциального ряда нозологических форм, и, соответственно, выбора адекватной терапии, опираясь на каноны доказательной медицины.

Список литературы

1. Михеев В.В., Рубин Л.Р. Стоматоневрологические синдромы. М.: Медицина. 2023;21(1): 5 12 [Mikheev V.V., Rubin L.R. Dental neurological syndromes. M.: Medicine. 2023;21(1): 5 12 (In Russ.)]. https://doi.org/10.17116/pain2023210115

2. International Classification of Orofacial Pain, 1st edition (ICOP). Cephalalgia. 2020;40(2):129-221. https://doi.org/10.1177/0333102419893823

3. Glette M., Stiles T.C., Borchgrevink P.C., Landmark T. The Natural Course of Chronic Pain in a General Population: Stability and Change in an Eight-Wave Longitudinal Study Over Four Years (the HUNT Pain Study). J Pain. 2020;21(5-6):689-699.https://doi.org/10.1016/j.jpain.2019.10.008

4. Барабанова Э.В., Барановский А.Е., Сытый Ю.В. Невралгия языкоглоточного нерва: семиотика, диагностика, лечение, клинические наблюдения. Медицинские новости. 2018;11(290):19-24 [Barabanova E.V., Baranovsky A.E., Syty Yu.V. Glossopharyngeal neuralgia: semiotics, diagnostics, treatment, clinical observations. Medical news. 2018;11(290):19-24 (In Russ.)]. URL: https://www.mednovosti.by/journal.aspx?id=394 [дата доступа: 27.01.2025]

5. Агиевец Ю.М., Макарина-Кибак Л.Э., Еременко Ю.Е. Исследование вкусовой чувствительности у детей до и после тонзиллэктомии. Оториноларингология. Восточная Европа. 2024; 14(1): 57-66. [Agievets Yu.M., Makarina-Kibak L.E., Eremenko Yu.E. Study of taste sensitivity in children before and after tonsillectomy. Otolaryngology. Eastern Europe. 2024; 14(1): 57-66(In Russ.)] https://doi.org/10.34883/PI.2024.14.1.031

6. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: учебное пособие. М.: Новая волна;2023:1340 [Sinelnikov R.D., Sinelnikov Ya.R., SinelnikovA.Ya. Atlas of human anatomy: Textbook manual. Moscow:Novaya volna Publ.;2023:1340 (In Russ.)].

7. Петров П. И., Аверьянов С. В., Исхаков И. Р. И др. Состояние нёбного язычка и нёбной занавески как индикатор распознавания функции вентральной ветви блуждающего нерва и неврологической дезорганизации у врачей-стоматологов и студентов стоматологического факультета. Лечащий Врач. 2021;10(24):11-15 [Petrov P. I., Averyanov S. V., Iskhakov I. R., et al. The state of the uvula and soft palate as an indicator of recognition of the function of the ventral branch of the vagus nerve and neurological disorganization in dentists and students of the faculty of dentistry. Attending Physician. 2021;10(24):11-15 (In Russ.)]. https://doi.org/10.51793/OS.2021.24.10.002.

8. Фаткуллина, Л. К. Методика восстановления нарушений глотания и голоса при поражении блуждающего нерва в результате удаления злокачественной опухоли пищевода. Молодой ученый. 2016;10(114):542-547 [Fatkullina, L.K. Methodology for restoring swallowing and voice disorders in case of damage to the vagus nerve as a result of removal of a malignant tumor of the esophagus. Young scientist. 2016;10(114):542-547 (In Russ.)]. URL: https://www.moluch.ru/archive/114/29823 [дата доступа: 25.07.2025].

9. Каган И.И., Чемезов С.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2022:672 [Kagan I.I., Chemezov S.V. Topographic anatomy and operative surgery. M.: GEOTAR-Media; 2022:672 (In Russ.)].

10. Fillingim R.B., Loeser J.D., Baron R., Edwards R.R. Assessment of Chronic Pain: Domains, Methods, and Mechanisms. J Pain. 2016;17(9 Suppl):T10-T20. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.08.010

11. Артюшкевич А. С., Байда А. Г., Адащик Н. Ф., Руман Г. М. Вегетативные лицевые и тригеминальные боли. Современная стоматология. 2013;2(57):11-13 [Artushkevich A.S., Baida A.G., Adaschik N.F., Ruman G.M. Vegetative facial and trigeminal pain. Sovremennaya stomatologiya. 2013;2(57):11-13 (In Russ.)]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vegetativnye-litsevye-i-trigeminalnye-boli [дата доступа: 27.01.2025]

12. Голубев В.Л., Вейн А.М. Неврологические синдромы: Руководство для врачей. М.:Эйдос-Медиа;2002:520-33 [Golubev V.L., Vein A.M. Neurological syndromes: A guide for doctors. Moscow: Eidos-Media; 2002: 520–33 (In Russ.)].

13. Ищенко Т.А., Ронкин К.З., Булычева Е.А., Красноперов И.В., Харке В.В. Шилоподъязычный синдром: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика и лечение (обзор литературы). Институт стоматологии. 2020;3(88):76-77 [Ishchenko T.A., Ronkin K.Z., Bulycheva E.A., Krasnoperov I.V., Kharke V.V. Stylohyoid syndrome: etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treatment (literature review). Institute of Dentistry. 2020;3(88):76-77 (In Russ.)]. URL: https://instom.spb.ru/catalog/article/15324/?view=pdf [дата доступа: 27.01.2025]

14. Гричанюк Д.А., Артюшкевич А.С., Руман Г.М. Лицевые боли и болевые синдромы при поражении вегетативных ганглиев: клиника, диагностика, лечение. Стоматолог. 2024;1(52):8-19 [Grichanyuk D.A., Artyushkevich A.S., Ruman G.M. Facial pain and pain syndromes in lesions of the autonomic ganglia: clinical features, diagnostics, treatment. Stomatologist. 2024;1(52):8-19 (In Russ.)]. URL: https://journal-stomatolog.by/ru/s-1-52-2024-1/ [дата доступа: 27.01.2025]

15. Максимова М.Ю. Диагностика и лечение неврологических орофациальных болевых синдромов. Российский журнал боли. 2023;21(1):5 12 [Maksimova M.Yu. Diagnosis and treatment of orofacial pain syndromes. Russian Journal of Pain. 2023;21(1):5 12 (In Russ.)]. https://doi.org/10.17116/pain2023210115

16. Дамулин И.В., Ратбиль О.Е., Шмидт Т.Е., Левченко А.Г. Клиническое наблюдение: невралгия языкоглоточного нерва. Российский журнал боли. 2013; 2 (39):37-41 [Damulin I.V., Ratbil O.E., Schmidt T.E., Levchenko A.G. Clinical observation: neuralgia of the glossopharyngeal nerve. Russian Journal of Pain. 2013; 2 (39):37-41 (In Russ.)] https://painrussia.ru/pdf/web/viewer.html?file=/russian-Journal-of-Pain/39%2013.pdf [дата доступа: 27.01.2025]

17. Fraioli B., Esposito V., Ferrante L., Trubiani L., Lunardi P. Microsurgical treatment of glossopharyngeal neuralgia: case reports. Neurosurgery. 1989;25(4):630-632. https://doi.org/10.1097/00006123-198910000-00018

18. Nishikawa Y., Suzuki M., Kuwata N., Ogawa A. Microvascular decompression for treating glossopharyngeal neuralgia complicated by sick sinus syndrome. Acta Neurochir (Wien). 2000;142(3):351-352. https://doi.org/10.1007/s007010050046

19. Gardner W.J. Concerning the mechanism of trigeminal neuralgia and hemifacial spasm. J Neurosurg. 1962;19:947-958. https://doi.org/10.3171/jns.1962.19.11.0947

20. Страчунская Е.Я. Лицевые боли сосудисто - нейрогенной природы. Смоленский медицинский альманах. 2020;(3):250-252 [Strachunskaya E.Ya. Facial pain of vascular-neurogenic nature. Smolensk Medical Almanac. 2020;(3):250-252 (In Russ.)]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/litsevye-boli-sosudisto-neyrogennoy-prirody/viewer [дата доступа: 25.07.2025]

21. Мингазова Л.Р., Воеводина Н.М., Баринов А.Н. Орофациальная боль. Opinion Leader. 2020;12(41):58-66 [Mingazova L.R., Voevodina N.M., Barinov A.N. Orofacial pain. Opinion Leader. 2020;12(41):58-66 (In Russ.)]. URL: https://fliphtml5.com/qygfj/kgty/Opinion_Leader_12%2841%29_2020/ [дата доступа: 27.01.2025]

22. Рязанцев С.В., Ерёмина Н.В., Мальцева Г.С., Шустова Т.И. От дифференциальной диагностики боли в горле к дифференцированному лечению. Медицинский совет. 2017;(16):8-14 [Ryazantsev S.V., Eremina N.V., Maltseva G.S., Shustova T.I. From differential diagnosis of sore throat to differentiated treatment. Medical Council. 2017;(16):8-14 (In Russ.)]. URL: https://www.med-sovet.pro/jour/article/viewFile/2121/2104 [дата доступа: 27.01.2025]

23. Kandan SR, Khan S, Jeyaretna DS, Lhatoo S, Patel NK, Coakham HB. Neuralgia of the glossopharyngeal and vagal nerves: long-term outcome following surgical treatment and literature review. Br J Neurosurg. 2010;24(4):441-446. https://doi.org/10.3109/02688697.2010.487131

24. Cruccu G., Di Stefano G., Truini A. Trigeminal Neuralgia. N Engl J Med. 2020;383(8):754-762. https://doi.org/10.1056/nejmra1914484

25. Гусева А.Л., Замерград М.В., Левин О.С. Синдром Рамсея—Ханта. Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова. 2020;120(9):151 157 [Guseva AL, Zamergrad MV, Levin OS. Ramsay Hunt syndrome. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2020;120(9):151 157. (In Russ.)] https://doi.org/10.17116/jnevro2020120091151

26. Шаров М.Н., Рачин А.П., Фищенко О.Н., Степанченко О.А. Постгерпетические тригеминальные невралгии в общеклинической практике: подходы к диагностике, терапии и медицинской реабилитации. Российский медицинский журнал. 2015;(16):961–964 [Sharov M.N., Rachin A.P., Fishchenko O.N., Stepanchenko O.A. Postherpetic trigeminal neuralgia in general clinical practice: approaches to diagnostics, therapy and medical rehabilitation. Russian Medical Journal. 2015;(16):961–964 (In Russ.)]. URL: https://rusmedreview.com/upload/iblock/01d/01de7a6faf721e157a9c654ce76eaf67.pdf [дата доступа: 27.01.2025]

27. Ибраева А.Т. Медикаментозная терапия у людей с постгерпетической невралгией. Студенческий вестник. 2023;(19-8 (258)):38-40 [Ibraeva A.T. Drug therapy in people with postherpetic neuralgia. Student Bulletin. 2023;(19-8 (258)): 38-40 (In Russ.)]. URL: https://www.internauka.org/journal/stud/herald/258 [дата доступа: 25.07.2025]

28. Македонова Ю.А., Венскель Е.В., Осыко А.Н. и др. Ультразвуковое исследование анатомии жевательных мышц при их гипертонусе. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2023;20(2):35-39 [Makedonova J.A., Venskel E.V., Osyko A.N. et al. Ultrasound examination of the anatomy of the masticatory muscles in their hypertonicity. Journal Of Volgograd State Medical University. 2023;20(2):35-39 (In Russ.)]. https://doi.org/10.19163/1994-9480-2023-20-2-35-39

29. Юцковская Я.А., Сайбель А.В., Чахоян Л.Р. и др. Вариативная анатомия мышц лица в свете инъекций ботулинического токсина. Пластическая хирургия и эстетическая медицина. 2022;(4):102 119 [Yutskovskaya Ya.A., Saybel A.V., Chakhoyan L.R. et al. Variable anatomy of facial muscles in the light of botulinum toxin injections. Plastic Surgery and Aesthetic Medicine. 2022;(4):102 119. (In Russ.)] https://doi.org/10.17116/plast.hirurgia2022041102

30. Латышева Н.В., Филатова Е.Г., Данилов А.Б., Парсамян Р.Р., Салина Е.А. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и другие причины боли в лице: первая международная классификация и новые подходы к терапии. Медицинский алфавит. 2019;4(35):40-46 [Latysheva N.V., Filatova E.G., Danilov A.B., Parsamyan R.R., Salina E.A. Temporomandibular disorder and other causes of orofacial pain: first international classification and new treatment perspectives. Medical alphabet. 2019;4(35):40-46. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-4-35(410)-40-46

31. Тардов М.В., Болдин А.В. Синдром Костена или дисфункция височно-нижнечелюстного сустава? Трудный пациент. 2018;16(10):43–46 [Tardov M.V., Boldin A.V. Costen syndrome or temporo-mandibular joint dysfunction? Trudnyj Pacient. 2018;16(10):43–46. (In Russ.)]. https://doi.org/10.24411/2074-1995-2018-10020

32. Шахалиева Л.Р., Сорокина Н.Д., Польма Л.В. Междисциплинарные аспекты в изучении дисфункции ВНЧС. Ортодонтия. 2024;(1):2-9 [Shahalieva L.R., Sorokina N.D., Polma L.V. Aspects of Interdisciplinarity in the Study of TMJ Dysfunction. Orthodontia. 2024;(1):2-9 (In Russ.)]. URL: https://orthodont.elpub.ru/jour/article/view/3 [дата доступа: 27.01.2025]

33. Дорогин В.Е. Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Современные проблемы науки и образования. 2017;(4) [Dorogin V.E. Interdisciplinary approach to diagnostics, treatment and rehabilitation of patients with temporomandibular joint dysfunction. Modern problems of science and education. 2017;(4) (In Russ.)].URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26546 [дата доступа: 27.01.2025]

34. Яцук А.В., Сиволапов К.А. Лечение и реабилитация пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2023;27(1):110-118 [Yatsuk A.V., Sivolapov K.A. Treatment and rehabilitation of patients with temporomandibular joints pathology. RUDN Journal of Medicine. 2023;27(1):110-118 (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2313-0245-2023-27-1-110-118

35. Керимханов К.А., Бобынцев И.И., Иорданишвили А.К. Роль функциональной терапии при болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: патофизиологические и клинические аспекты. Человек и его здоровье. 2022;25(3):53-59 [Kerimkhanov K.A., Bobyntsev I.I., Iordanishvili A.K. The role of functional therapy in temporomandibular joint pain dysfunction: pathophysiological and clinical aspects. Humans and their health. 2022;25(3):53-59 (In Russ.)]. https://doi.org/10.21626/vestnik/2022-3/06

36. Орлова О.Р., Сойхер М.И., Сойхер М.Г. и др. Бруксизм: методика применения и результаты лечения ботулиническим нейропротеином (Релатокс). Нервно-мышечные болезни. 2019;9(2):12-20 [Orlova O.R., Soykher M.I., Soykher M.G. et al. Bruxism: methods of application and results of treatment with botulinum neuroprotein (Relatox). Neuromuscular Diseases. 2019;9(2):12-20 (In Russ.)]. https://doi.org/10.17650/2222-8721-2019-9-2-12-20

Об авторах

Юрий Николаевич ВасильевРоссия

к.м.н., доцент кафедры нервных болезней

Ирина Анатольевна Буланкина

Россия

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины

Юрий Николаевич Быков

Россия

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных

Ирина Николаевна Герасимова

Россия

к.м.н., доцент кафедры анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины

Рецензия

Для цитирования:

Васильев Ю.Н., Буланкина И.А., Быков Ю.Н., Герасимова И.Н. ЛИЦЕВЫЕ БОЛИ: КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ И ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. Байкальский медицинский журнал. 2025;4(3):110-123. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-3-110-123

For citation:

Vasiliev Yu.N., Bulankina I.A., Bykov Yu.N., Gerasimova I.N. FACIAL PAIN: CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF DAMAGE TO THE CRANIAL NERVES AND TEMPOROMANDIBULAR JOINT. Baikal Medical Journal. 2025;4(3):110-123. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-3-110-123