Перейти к:

ЛИЦЕВЫЕ БОЛИ: КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. (ЛЕКЦИЯ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРОФАЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЙ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА)

https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-75-83

Аннотация

Актуальность. Лицевые боли или прозопалгии, являются мультифакториальной группой заболеваний как центральной, так и периферической нервных систем. Особенностью клинических проявлений лицевых болей является сложная анатомо-физиологическая организация лицевой области, характеризующаяся многообразием и разветвленностью нервов, ганглиев, сосудистых пучков, а также суставно-мышечных структур.

Патологические процессы в области лица могут иметь смешанный характер, а невротический компонент часто сопровождает любые их проявления, что имеет большое значение при лечении прозопалгии различной природы.

Вследствие этого, лицевые боли являются предметом изучения специалистов разного клинического профиля – оториноларингологов, стоматологов, неврологов, офтальмологов, психиатров.

Одной из наиболее часто встречаемых является патология тройничного нерва, при этом могут присутствовать различные патогенетические варианты боли: ноцицептивная, невропатическая или дисфункциональная (ноципластическая). Вследствие структурно-функциональных особенностей лица в одной нозологической форме могут наблюдаться сочетания разных болевых феноменов. Болевые проявления могут реализовываться по различным механизмам: компрессионно-ишемическим, воспалительным, механическим, рефлекторным и соматогенным.

Заключение. Используя обобщенные знания анатомии, физиологии и патологии, можно более обоснованно применять современные методы диагностики для установления правильного диагноза, а также методы лечения, основанные на канонах доказательной медицины.

Ключевые слова

Для цитирования:

Васильев Ю.Н., Буланкина И.А., Быков Ю.Н., Герасимова И.Н. ЛИЦЕВЫЕ БОЛИ: КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. (ЛЕКЦИЯ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРОФАЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЙ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА). Байкальский медицинский журнал. 2025;4(1):75-83. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-75-83

For citation:

Vasiliev Yu.N., Bulankina I.A., Bykov Yu.N., Gerasimova I.N. FACIAL PAIN: CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES. LECTURE 1 (CLASSIFICATION OF OROFACIAL PAIN, TRIGEMINAL NERVE DAMAGE). Baikal Medical Journal. 2025;4(1):75-83. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-75-83

Актуальность

Лицевая боль (прозопалгия, орофациальная боль) — это условный собирательный клинический термин, объединяющий все болевые синдромы, локализующиеся в лицевой области. Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) лицевые боли подразделяются на связанные с патологией анатомических структур головы и шеи, краниальные невралгии и центральные боли. Лицевые боли являются междисциплинарной проблемой. Болевые феномены встречаются во многих областях медицины, так или иначе связанных с областью лица и головного мозга. Многообразие сосудистых, кожных, соматических, неврологических, мышечных, психических расстройств объединяет понятие прозопалгий [1]. Патогенетическая характеристика боли с позиции невролога, патофизиолога и других специалистов представлена тремя вариантами: 1) ноцицептивная боль, характеризующаяся как острая, хорошо локализованная, купируемая при удалении раздражителя и не вовлекающая структуры нервной системы; 2) нейропатическая боль, появляющаяся при поражении соматосенсорной нервной системы, чаще хроническая, без четкой локализации, сопровождающаяся неврологической симптоматикой; 3) дисфункциональная (ноципластическая, психогенная) боль, связанная с нарушением социальной адаптации и не коррелирующая со степенью повреждения [2]. Персональная значимость лица в схеме тела человека играет большую роль, так как лицевая область имеет чрезвычайно сложную анатомо-физиологическую организацию, что формирует патогенетические варианты боли. Наряду с этим, соотношение последних с клиническими фенотипами болевых синдромов и определяет тактику лечебно-диагностических мероприятий.

Международная классификация орофациальной боли ICOP [3].

- Орофациальная боль, связанная с заболеваниями дентоальвеолярных и сопутствующих структур.

- Орофациальная боль, связанная с дисфункцией мышц:

- первичная миофасциальная боль;

- вторичная миофасциальная боль.

- Орофациальная боль, связанная с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС):

- первичная артралгия;

- вторичная артралгия на фоне артрита или дисфункции ВНЧС.

- Орофациальная боль, связанная с повреждением черепно-мозговых и других региональных нервов:

а) повреждение тройничного нерва:

- классическая тригеминальная невралгия (сосудисто-корешковый конфликт),

- вторичная тригеминальная невралгия (рассеянный склероз, объемное образование, другие причины),

- идиопатическая тригеминальная невралгия,

- тригеминальная нейропатическая боль, не являющаяся тригеминальной невралгией (связанная с Herpes zoster, постгерпетическая, посттравматическая, связанная с другими причинами);

б) повреждение языкоглоточного нерва:

- классическая невралгия языкоглоточного нерва,

- вторичная невралгия языкоглоточного нерва,

- идиопатическая невралгия языкоглоточного нерва,

- нейропатическая боль, связанная с повреждением языкоглоточного нерва.

- Орофациальная боль в картине первичной головной боли (мигрень, головная боль напряжения, тригеминальные вегетативные цефалгии).

- Идиопатическая орофациальная боль:

- синдром пылающего рта,

- персистирующая идиопатическая лицевая боль,

- персистирующая идиопатическая дентоальвеолярная боль.

Наибольшее распространение во врачебной практике получила четвертая группа, связанная с поражением черепно-мозговых нервов, где главенствующую роль играет тройничный нерв [4].

Тройничный нерв (n. trigeminus, V пара черепных нервов) – нерв, имеющий сложную и достаточно большую область иннервации, относится к группе смешанных нервов. Образует целую систему, включающую в себя совокупность ядер мозгового ствола, рецепторов, проводящих путей, корковые и лимбические структуры. В нем выделяют чувствительную и двигательную части.

Чувствительные волокна подходят к мостовому ядру (nucl. pontinus nervi trigemini), ядрам среднемозгового (nucl. mesencephalicus nervi trigemini), и спинномозгового пути (nucl. spinalis nervi trigemini) тройничного нерва, которые расположены соответственно в покрышке моста, в среднем, продолговатом и спинном мозге. Мостовое ядро отвечает за обработку дискриминационной тактильной информации, поступающей от лица, полости носа и рта. В то время как спинномозговое ядро получает ноцицептивные (болевые) и температурные сигналы от всей зоны иннервации тройничного нерва. При экспериментальных исследованиях отмечается, что один нейрон может одновременно реагировать на боль в области кожи лица, зуба, височно-нижнечелюстного сустава. Это объясняет тот факт, что пациенты часто не могут правильно локализовать источник боли. Двигательные волокна идут от двигательного ядра (nucl. motorius nervi trigemini), находящегося в мосту головного мозга [5,6].

Тройничный нерв выходит на вентральной поверхности мозга по тройнично-лицевой линии, в том месте, где средние ножки мозжечка переходят в мост. Далее нерв следует в тройничную полость (cavum trigeminale), образованную твердой мозговой оболочкой – что проецируется на область тройничного вдавления передней поверхности пирамиды височной кости [7]. В этой полости нерв образует тройничный узел – ganglion trigeminale (гассеров узел), в среднем его высота 5-10 мм, а длина 14-19 мм. Форма тройничного узла индивидуальна, соотносима с телосложением человека, достаточно часто – это форма полумесяца. Тройничный узел – это скопление псевдоуниполярных чувствительных нервных клеток. Аксоны этих клеток образуют чувствительный корешок, направляющийся к его чувствительным ядрам, а периферический отросток входит в состав ветвей тройничного нерва и заканчивается рецепторами в коже, органах и слизистых оболочках головы. Двигательный корешок расположен ниже узла, и присоединяется к третьей ветви тройничного нерва [8].

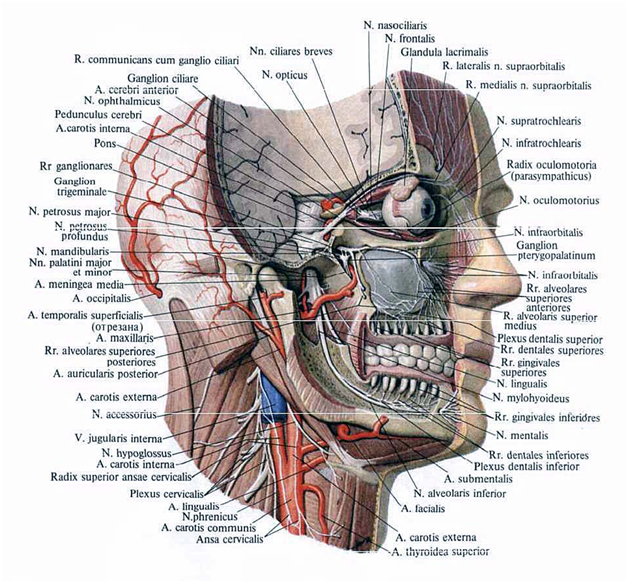

Тройничный нерв, соответственно своему названию, делится на три ветви (рис. 1), которым соответствует своя область иннервации: глазной (n. ophthalmicus, первая ветвь), верхнечелюстной (n. maxillaris, вторая ветвь), нижнечелюстной (n. mandibularis, третья ветвь) нервы [9, 10].

Рис. 1. Нервы головы; тройничный нерв, n. trigeminus, правый; вид справа и немного спереди. (Часть головного мозга, верхней и нижней челюстей удалены) [9]

Первая и вторая ветви по составу чувствительные, третья ветвь считается смешанной, поскольку содержит чувствительные и двигательные порции волокон. От каждой из ветвей отходит r. meningeus к твердой мозговой оболочке. Из полости черепа ветви выходят: через верхнюю глазничную щель (n. ophthalmicus), через круглое отверстие (n. maxillaris) и через овальное отверстие (n. mandibularis). По каждой из ветвей расположены вегетативные (парасимпатические) узлы, которые образовались из клеток, выселившихся в процессе эмбриогенеза по путям ветвей тройничного нерва, чем и объясняется сохранившаяся на всю жизнь связь с ними. Так, по ходу n. ophthalmicus выделяют ресничный узел, n. maxillaris – крылонебный узел, n. mandibularis - поднижнечелюстной, подъязычный и ушной узлы [7, 9].

Глазной нерв выходит из полости черепа вместе с глазодвигательным, блоковым, отводящим нервами, волокнами внутреннего сонного симпатического сплетения. Пройдя через верхнюю глазничную щель, он делится на три ветви: слезный (n. lacrimalis), лобный (n. frontalis) и носоресничный (n. nasociliaris) нервы.

Слезный (чувствительный) нерв выйдя на боковую стенку глазницы, под латеральной прямой мышцей достигает кожи и конъюнктивы латерального угла глаза. К нему присоединяется ветвь от скулового нерва (вторая ветвь тройничного нерва), в составе которой идут парасимпатические волокна к слезной железе, способствуя выделению слезы [11].

Лобный нерв, пройдя под мышцей, поднимающей верхнее веко (по верхней стенки глазницы) разделится на две ветви: надглазничный и надблоковый нервы. Надглазничный нерв, в виде двух ветвей, выходит через одноименную и лобную вырезку на область лба и иннервирует кожу. Надблоковый нерв – проходит сквозь круговую мышцу глаза и мышцу, сморщивающую бровь к коже и конъюнктиве медиального угла глаза, корня носа и слезному мешку [9].

Носоресничный нерв вместе с a. ophthalmica, располагаясь между мышцами, доходит до кожи корня носа и медиального угла глаза, конъюнктивы, слезного мешка (подблоковый нерв, n. infratrochlearis); слизистой оболочки перегородки и стенок полости носа, лобной и клиновидной пазух, ячеек решетчатой кости (передний и задний решетчатые нервы, nn. ethmoidales anterior et posterior); сосудистой оболочки глазного яблока и склеры (длинные ресничные нервы, nn. ciliares longi) и кроме этого, образует соединительную ветвь к ресничному вегетативному парасимпатическому узлу [5, 9].

Ресничный узел (ganglion ciliare) - длина до 2 мм, плоский, лежит сбоку, латерально от зрительного нерва, в жировой клетчатке. Узел – это тела нейронов, на которых переключается парасимпатическая рефлекторная дуга. Преганглионарными (предузловыми) парасимпатическими волокнами являются аксоны добавочного и непарного срединного вегетативных ядер глазодвигательного нерва, которые залегают в покрышке среднего мозга. В глазнице эти волокна подходят к ресничному узлу и переключаются в виде синапсов на телах нейронов. Аксоны тел нейронов ресничного узла, как постганглионарные волокна в составе коротких ресничных нервов идут к мышце, суживающей зрачок и ресничной мышце.

Постганглионарные чувствительные отростки (общая чувствительность) отсоединившись от первой ветви (n. nasociliaris) тройничного нерва направляются к глазному яблоку и его вспомогательному аппарату.

Симпатические постганглионарные волокна отойдя от узлов симпатического ствола образуют вначале паравазальное внутреннее сонное, затем пещеристое и глазное вегетативные сплетения, проходят через ресничный узел к сосудам глаза и мышце, расширяющей зрачок [5, 9].

При поражении чаще всего развивается ганглионит ресничного узла (синдром Чарлина, синдром Оппенгейма). Причинами могут быть инфекции, нарушение кровоснабжение узла, токсические расстройства [12]. Боль является основным симптомом, носит жгучий характер, интенсивная, приступообразная. По патогенезу нейропатическая, возникает чаще в покое, ночью или в ранние утренние часы. Длительность боли от 30 до 120 минут, частота приступов варьирует от однократного до нескольких раз в день, иногда сопровождаются фото- и фонофобией. Локализация боли чаще всего в области глазницы, надбровья, в медиальном углу глазной щели и в соответствующей половине носа. При физикальном осмотре наблюдаются вегетативные симптомы: отек, гиперестезия, гиперсекреция слез и носового секрета, гиперемия кожи и слизистых оболочек. В области глаза появляется инъецированность сосудов склеры, иногда иридоциклит, кератит. При пальпации внутреннего угла глаза отмечается болезненность, визуализируются кровоподтеки в зоне поражения, иногда герпетические высыпания [13, 14]. В лечении используют местную анестезию верхнего носового хода (турунда с анестетиком), медикаментозно - нестероидные противовоспалительные препараты неселективного ряда, ненаркотические анальгетики, карбамазепин [15, 16].

Верхнечелюстной нерв, это уже вторая ветвь тройничного нерва (n. maxillaris,), по составу - чувствительный. Выходя из полости черепа направляется через круглое отверстие в крыловидно-небную ямку к одноименному узлу, отдавая к нему узловые чувствительные ветви [6, 7].

Далее эта ветвь V пары черепных нервов продолжается как подглазничный нерв (n. infraorbitalis). Он проходит в нижнюю глазничную щель, глазницу, далее по подглазничной борозде и выходит на лицо через подглазничное отверстие, под мышцей, поднимающей верхнюю губу. На этом участке отдает ветви к слизистой оболочке носа и верхнечелюстной пазухи, формирует зубное и десневое сплетение верхней челюсти. Выйдя из глазницы, распадается на ветви к коже нижнего века (rr. palpebrales inferior), латеральной поверхности носа (rr. nasals externi) и верхней губы (rr. labiales superior) [5, 6].

Скуловой нерв (n. zygomaticus) отделяется от верхнечелюстного нерва ещё в крыловидно-небной ямке. Пройдя через нижнюю глазничную щель, попадает в глазницу и отдает соединительную ветвь с постганглионарными парасимпатическими волокнами к слезному нерву, для секреторной иннервации слезной железы. На латеральной стенке глазницы входит в скулоглазничное отверстие, делится на два нерва: скулолицевой и скуловисочный, которые через свои одноименные отверстия идут к коже передней височной, щечной, скуловой области лица [5, 7, 9].

Крыловидно-небный узел (ganglion pterygopalatinum, 4-5 мм). Узел вегетативный, парасимпатический, лежит в одноименной ямке ниже и медиальнее верхнечелюстного нерва. Парасимпатические преганглионарные волокна к нему подходят от верхнего слюноотделительного ядра (VII пара черепных нервов, n. facialis) сначала в виде большого каменистого нерва, а после присоединения к нему симпатического глубокого каменистого нерва (от внутреннего сонного сплетения) в виде нерва крыловидного канала. Парасимпатические волокна образуют синапсы на телах нейронов крылонебного узла и далее идут как постганглионарные. Чувствительные ветви (rr. ganglionares) уже являются постганглионарными и отходят от верхнечелюстного нерва. Все постганглионарные ветви идут в нескольких направлениях: в полость носа (rr. nasalеs posterior) через клиновидно-небное отверстие к слизистой оболочке и её железам, а носонёбный нерв ещё и к слизистой твердого нёба; в полость рта (n. palatinus major et minor), для иннервации желез слизистой оболочки нёба, нёбных дужек, глотки через большой и малый нёбные каналы; в глазницу через нижнюю глазничную щель к слёзной железе, после анастомоза со скуловым нервом [5, 6].

При поражении второй ветви n. trigeminus наблюдается ганглионит крылонёбного узла (синдром Сладера). Этиологией могут быть синуситы основной и верхнечелюстной пазух, одонтогенные процессы, локальные травмы [12]. Развиваются резкие пароксизмы боли длительностью от нескольких минут до нескольких часов. По локализации отмечается местная боль в области орбиты, верхней челюсти, в носу, области внутреннего угла глаза. Боль может носить иррадиирующий или отраженный характер в зоны височных и затылочной областей головы, шею, лопатку, плечо и предплечье. При этом наблюдаются вегетативные вазомоторные и секреторные симптомы, в частности выраженная ринорея, слезотечение, гиперемия кожи и слизистых оболочек, отек тканей лица на ипсилатеральной стороне [13, 17]. Терапия может быть местной – анестетики в области слизистой оболочки среднего носового хода путем введения турунды с раствором или с помощью интраназального ионофореза, возможно применение нестероидных противовоспалительных средств и антиконвульсантов. Для купирования отека применяют антигистаминные препараты, с целью вегетокоррекции транквилизаторы, седативные препараты, иглорефлексотерапию [15, 16].

Нижнечелюстной нерв (n. mandibularis, третья ветвь тройничного нерва). Характеризуется как смешанный, содержит чувствительную и двигательную порции. Из черепа выходит через овальное отверстие в подвисочную ямку. Самой первой ветвью, отходящей от него, является менингеальная ветвь – к твердой мозговой оболочке. Чувствительные волокна идут в составе щечного, ушно-височного, язычного и нижнего альвеолярного нервов [7, 10, 11].

Щечный нерв (n. buccalis) – выйдя из-под жевательной мышцы, пронизывает щёчную мышцу и разветвляется в слизистой оболочке щеки и коже угла рта [5].

Ушно-височный нерв (n. auriculotemporalis) – смешанный. Направляет свои чувствительные ветви к капсуле височно-нижнечелюстного сустава, ушной раковине, наружному слуховому проходу, барабанной перепонке, коже височной области, а к околоушной железе подходят как чувствительные, так и дополнительно секреторные парасимпатические ветви от языкоглоточного нерва [5, 9].

При поражении ушно-височного нерва наблюдается одноименная невропатия (аурикулотемпоральный синдром или синдром Фрэй). Наиболее частая причина – гнойный паротит с поражением ушно-височного нерва [12]. Облигатным симптомом является нейропатическая боль жгучего характера, приступообразная, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Локализуется боль в области виска, уха, в зоне нижнечелюстного сустава, нередко иррадиирует в нижнюю челюсть. Патогномоничными считаются вегетативные проявления, такие как гиперсаливация околоушной слюнной железы, гиперемия и гипергидроз в околоушной области во время еды, курения, эмоционального напряжения. В лечении применяют нестероидные противовоспалительные препараты, антиконвульсанты, холинолитики (атропин), а также локальную терапию области околоушной железы с помощью ионофореза с калий йодом, парафиновых и грязевых аппликаций [15, 16].

Ушной узел (ganglionoticum) – округлый, 3-4 мм. Расположен под овальным отверстием, на наружной поверхности основания черепа, кнутри от нижнечелюстного нерва. В виде преганглионарных парасимпатических волокон к узлу подходят аксоны нижнего слюноотделительного ядра языкоглоточного нерва в виде барабанного и далее малого каменистого нерва (n. petrosus minor). Переключившись на телах нейронов ушного узла, они идут к околоушной железе. К ней также направляются симпатические и чувствительные нервы, которые проходят через узел транзитом и характеризуются как уже постганглионарные. Симпатическая порция идет в виде паравазального поверхностного височного сплетения, которое является продолжением наружного сонного сплетения. Чувствительная часть подходит в составе железистых ветвей ушно-височного нерва. Кроме этого, отмечается наличие соединительных ветвей с r. meningeus n. mandibularis, r. communicans chorda tympani n. facialis [5, 6, 9].

При поражении ушного узла развивается одноименный ганглионит. В этиологии лежат инфекционные процессы: одонтогенной природы, различные синуситы, тонзиллит. Боль является ведущим симптомом, она является нейропатической и носит жгучий характер, приступообразная, длительность от нескольких минут до 1 часа. По локализации может быть местной, в области слухового прохода и иррадиирующей в нижнюю челюсть. Типичными триггерами являются общее переохлаждение, прием слишком горячей или холодной пищи, а также пальпация триггерной точки между наружным слуховым проходом и височно-нижнечелюстным суставом. В лечении используют ненаркотические анальгетики, спазмолитики, антиконвульсанты, а также локальную терапию в виде новокаиновой блокады триггерной зоны с целью купирования приступа [15, 16].

Язычный нерв (n. lingualis). Направляется к слизистой оболочке дна полости рта, небноязычной дужки, передним 2/3 слизистой оболочки языка, к подъязычной, поднижнечелюстной слюнным железам и одноименным вегетативным узлам. Сам по себе язычный нерв является проводником общей чувствительности, но к нему между медиальной и латеральной крыловидными мышцами присоединяется барабанная струна (от лицевого нерва). Барабанная струна содержит вкусовые и преганглионарные секреторные парасимпатические волокна, которые переключаются на нейронах подъязычного (ganglion sublinguale, 2-3 мм) и поднижнечелюстного (ganglion submandibulare, 3-3,5 мм) вегетативных узлов. Подъязычный узел лежит снаружи одноименной слюнной железы, в то время как поднижнечелюстной узел - выше поднижнечелюстной слюнной железы и ниже n. lingualis, в проекции поднижнечелюстного треугольника. Симпатическая часть к этим узлам подходит в составе лицевого сплетения, продолжающегося от наружного сонного сплетения. Чувствительные волокна продолжаются в составе язычного нерва. Парасимпатические, симпатические и чувствительные нервы, как постганглионарные идут к подъязычной и поднижнечелюстной слюнным железам [5, 9].

При патологии развивается ганглиопатия поднижнечелюстного и подъязычного узлов. Заболевание возникает вследствие воспалительных и травматических процессов челюстно-лицевой области. Ганглиопатия поднижнечелюстного узла характеризуется постоянной ноющей болью в нижнечелюстной области с иррадиацией в подъязычную область и язык, при этом наблюдается болевая точка в области подчелюстного треугольника. Вегетативная симптоматика представлена гиперсаливацией и ксеростомией. Ганглиопатия подъязычного узла также проявляется болью ноцицептивного происхождения. При этом локация боли представлена болевой точкой подъязычной области рядом с нижнечелюстным гребешком, иногда в кончике языка. Может встречаться сочетанное поражение обоих узлов, а также нередко коморбидность с психоэмоциональными расстройствами [14, 17]. В лечении применяют санацию полости рта, карбамазепин, холинолитики, антигистаминные препараты, спазмолитики, транквилизаторы и антидепрессанты [15, 16].

Нижний альвеолярный нерв (n. alveolaris inferior). Смешанный по составу, до входа в нижнечелюстной канал от него отходит двигательная ветвь к m. mylohyoideus и переднему брюшку m. digastricus. В канале образует десневое и зубное сплетение нижней челюсти, а после выхода через подбородочное отверстие направляется к коже подбородка, к коже и слизистой оболочке нижней губы, десне. Мышечные ветви идут к одноименным мышцам: n. massetericus, nn. temporalis profundi, nn. pterygoidei medialis et lateralis, n. tensoris tympani, n. tensoris veli palatine [5, 18, 19].

Чаще всего при поражении тройничного нерва развивается смешанный процесс, называемый невралгией тройничного нерва, которая в соответствии с Международной классификацией орофациальной боли (англ. International classification orofacial pain, ICOP, 2020) может быть классифицирована как классическая, вторичная или идиопатическая [3].

Невралгия тройничного нерва (болевой тик, болезнь Фозерджилла). Выделяют классическую невралгию (в основном поражаются 2 и 3 ветвь), возникающую чаще в среднем и пожилом возрасте. Причиной обычно являются механические воздействия сосудов, связанные с их спазмом, дилатацией или аномалией развития [13, 20, 22]. В молодом возрасте наблюдается симптоматическая невралгия, сопровождающая такие заболевания, как рассеянный склероз, стволовый инсульт, опухоли и травмы ствола головного мозга, аневризмы и мальформации, реже синдром Костена и синуситы (поражение первой ветви). В патогенезе болезни лежит теория «воротного контроля боли» Мелзака и Уолла (1965) [6, 23]. Приступы боли длятся от нескольких секунд до нескольких минут, могут возникать несколько раз в день, провоцируются раздражением триггерных зон (при разговоре, приеме пищи, жевании, гигиене полости рта, умывании и др.). Боли, как правило, односторонние и высокоинтенсивные. Сопровождаются вегетативными проявлениями – слезотечение, гиперемия, отёки. Возможны ремиссии от нескольких дней до нескольких недель, реже месяцев [7, 9, 24, 25]. В диагностике используют нейровизуализацию (рентгенография по Стенверсу, МРТ, МР-ангиография) [21]. Лечение проводится противоэпилептическими средствами, препарат 1 ряда – карбамазепин, 2 ряда – габапентин и прегабалин. Возможно сочетание с наркотическими анальгетиками (трамадол, капсаицин, тапентадол) или антидепрессантами (амитриптилин). К нейрохирургическим методам относятся микроваскулярная декомпрессия, чрескожная селективная радиочастотная термокоагуляция, хемо- и криодеструкция [10, 11. 26].

Заключение.

Лицо имеет достаточно сложную и разветвленную вегетативную и соматическую иннервацию. Нервы лица формируются различными по функциям волокнами: симпатическими, парасимпатическими и соматическими, а кроме того, имеют многочисленные анастомозы. Вследствие этих особенностей поражение нервных структур лица сопровождается различными по патогенетическому механизму видами болей, по локализации как местного, так и отраженного на значительное расстояние. Также орофациальные боли сопровождаются различными проявлениями вегетативной дисфункции, что затрудняет постановку топического диагноза. В настоящем обзоре представлены данные о тройничном нерве – главном чувствительном нерве лица. Понимание корреляционных особенностей между патогенетическими паттернами и клиническими фенотипами лицевых болей поможет понять дифференцированный подход к их диагностике и лечению.

Список литературы

1. Карлов В.А. Неврология лица. М.: Медицина; 1991:288 [Karlov V.A. Neurology of the face. M.: Medicine; 1991:288 (In Russ.)].

2. Яхно Н.Н. Боль. Практическое руководство. М.: МЕДпресс-информ; 2022:416 [Yakhno N.N. Pain. Practical guide. M.: MEDpress-inform; 2022:416 (In Russ.)].

3. International Classification of Orofacial Pain, 1st edition (ICOP). Cephalalgia. 2020;40(2):129-221. doi:10.1177/0333102419893823

4. Bendtsen L., Zakrzewska J.M., Abbott J. et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. Eur J Neurol. 2019;26(6):831-849. doi:10.1111/ene.13950

5. Анатомия человека : в 2 томах. Т. II. Под ред. М.Р. Сапина. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2024:635 [Human anatomy: in 2 volumes. T. II. Ed. M.R. Sapin. M.: GEOTAR-Media; 2024:635 (In Russ.)].

6. Анатомия человека. Том 2. Нервная система. Сосудистая система. Под ред. И.В. Гайворонского. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2024:496 [Human anatomy. Volume 2. Nervous system. Vascular system. Ed. by I.V. Gaivoronsky. M.: GEOTAR-Media; 2024:496 (In Russ.)]. doi: 10.33029/9704-8101-1-ans-2024-1-496

7. Привес М.Г. Анатомия человека. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2023:896 [Prives M. G. Human anatomy. M.: GEOTAR-Media; 2023:896 (In Russ.)].

8. Балязина Е.В., Балязин В.А., Балязин-Парфенов И.В., Зыкова О.М. Анатомические предикторы классической невралгии тройничного нерва. Российский журнал боли. 2023;21(4):5 10 [Balyazina E.V., Balyazin V.A., Balyazin-Parfenov I.V., Zykova O.M. Anatomical predictors of classical trigeminal neuralgia. Russian Journal of Pain. 2023;21(4):5 10 (In Russ.)]. doi: 10.17116/pain2023210415

9. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. Т. IV: Учение о нервной системе и органах чувств. М.: РИА «Новая волна»; 2021:316 [Sinelnikov R.D. Atlas of human anatomy. Vol. IV: The doctrine of the nervous system and sense organs. M.: RIA "New Wave"; 2021:316 (In Russ.)].

10. Каган И.И., Чемезов С.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2011:672 [Kagan I.I., Chemezov S.V. Topographic anatomy and operative surgery. M.: GEOTAR-Media; 2011:672 (In Russ.)].

11. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Нормальная анатомия человека: М.: ООО «Медицинское информационное агентство»; 2010:480 [Sapin M.R., Bilich G.L. Normal human anatomy: M.:«Medical Information Agency»; 2010:480 (In Russ.)].

12. Sabalys G., Juodzbalys G., Wang H.L. Aetiology and pathogenesis of trigeminal neuralgia: a comprehensive review. J Oral Maxillofac Res. 2013;3(4):e2. Published 2013 Jan 1. doi:10.5037/jomr.2012.3402

13. Насифуллин А.Ф., Камалиева Д.Р., Ногтева Д.Р., Смирнова А.В. Невралгия тройничного нерва: обзор литературы. Уральский научный вестник. 2023; 6 (3): 103-106 [Nasifullin A.F., Kamalieva D.R., Nogteva D.R., Smirnova A.V. Trigeminal neuralgia: a literature review. Ural Scientific Bulletin. 2023;6(3):103-106 (In Russ.)]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50372371 [дата доступа: 27.01.2025]

14. Yadav Y.R., Nishtha Y., Sonjjay P. et al. Trigeminal Neuralgia. Asian J Neurosurg. 2017;12(4):585-597. doi:10.4103/ajns.AJNS_67_14

15. Attal N., Cruccu G., Baron R. et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol. 2010;17(9):1113-e88. doi:10.1111/j.1468-1331.2010.02999.x

16. Gambeta E., Chichorro J.G., Zamponi G.W. Trigeminal neuralgia: An overview from pathophysiology to pharmacological treatments. Mol Pain. 2020;16:1744806920901890. doi:10.1177/1744806920901890

17. Артюшкевич А. С., Байда А. Г., Адащик Н. Ф., Руман Г. М. Вегетативные лицевые и тригеминальные боли. Современная стоматология. 2013;2(57):11-13 [Artushkevich A.S., Baida A.G., Adaschik N.F., Ruman G.M. Vegetative facial and trigeminal pain. Sovremennaya stomatologiya. 2013;2(57):11-13 (In Russ.)]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vegetativnye-litsevye-i-trigeminalnye-boli [дата доступа: 27.01.2025]

18. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. Атлас анатомии человека для стоматологов. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2011:600 [Sapin M.R., Nikityuk D.B., Litvinenko L.M. Atlas of human anatomy for dentists. M.: GEOTAR-Media; 2011:600 (In Russ.)].

19. Колесников Л.Л. Анатомия человека : атлас : в 3 т. Т. 3. Неврология, эстезиология. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2022:624 [Kolesnikov L.L. Human anatomy: atlas: in 3 volumes. Volume 3. Neurology, esthesiology. M.: GEOTAR-Media; 2022:624 (In Russ.)].

20. Maarbjerg S., Wolfram F., Gozalov A., Olesen J., Bendtsen L. Significance of neurovascular contact in classical trigeminal neuralgia. Brain. 2015;138(Pt 2):311-319. doi:10.1093/brain/awu349

21. Максимова М.Ю. Диагностика и лечение неврологических орофациальных болевых синдромов. Российский журнал боли. 2023;21(1):5 12 [Maksimova M.Yu. Diagnosis and treatment of orofacial pain syndromes. Russian Journal of Pain. 2023;21(1):5 12 (In Russ.)]. doi: 10.17116/pain2023210115

22. Sabalys G., Juodzbalys G., Wang H.L. Aetiology and pathogenesis of trigeminal neuralgia: a comprehensive review. J Oral Maxillofac Res. 2013;3(4):e2. doi:10.5037/jomr.2012.3402

23. Jones M.R., Urits I., Ehrhardt K.P. et al. A Comprehensive Review of Trigeminal Neuralgia. Curr Pain Headache Rep. 2019;23(10):74. doi:10.1007/s11916-019-0810-0

24. Haviv Y., Khan J., Zini A. et al. Trigeminal neuralgia (part I): Revisiting the clinical phenotype. Cephalalgia. 2016;36(8):730-746. doi:10.1177/0333102415611405

25. Cruccu G., Di Stefano G., Truini A. Trigeminal Neuralgia. N Engl J Med. 2020;383(8):754-762. doi:10.1056/NEJMra1914484

26. Marinković S., Todorović V., Gibo H. et al. The trigeminal vasculature pathology in patients with neuralgia. Headache. 2007;47(9):1334-1339. doi:10.1111/j.1526-4610.2007.00933.x

Об авторах

Юрий Николаевич ВасильевРоссия

к.м.н., доцент кафедры нервных болезней, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

Ирина Анатольевна Буланкина

Россия

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

Юрий Николаевич Быков

Россия

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

Ирина Николаевна Герасимова

Россия

к.м.н., доцент кафедры анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

Рецензия

Для цитирования:

Васильев Ю.Н., Буланкина И.А., Быков Ю.Н., Герасимова И.Н. ЛИЦЕВЫЕ БОЛИ: КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. (ЛЕКЦИЯ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРОФАЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЙ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА). Байкальский медицинский журнал. 2025;4(1):75-83. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-75-83

For citation:

Vasiliev Yu.N., Bulankina I.A., Bykov Yu.N., Gerasimova I.N. FACIAL PAIN: CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES. LECTURE 1 (CLASSIFICATION OF OROFACIAL PAIN, TRIGEMINAL NERVE DAMAGE). Baikal Medical Journal. 2025;4(1):75-83. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-75-83