Перейти к:

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПИННОГО МОЗГА И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С НЕКОТОРЫМИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ (ЛЕКЦИЯ 1) (Из цикла «Центральная нервная система»)

https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-58--74

Аннотация

Актуальность. Спинной мозг – важная часть центральной нервной системы, его функции тесно связаны с поддержанием работы органов, обеспечением взаимодействия между системами организма. Спинной мозг играет основную роль в передаче информации между органами-эффекторами и головным мозгом, являясь проводником импульсов. Знание морфологической организации спинного мозга необходимо для студентов медицинских вузов, врачей–неврологов, нейробиологов, так как выполняемые спинным мозгом функции тесно связаны с сохранностью его анатомических структур. Поражение спинного мозга за счет факторов инфекционной и неинфекционной природы является причиной развития многих патологических состояний и заболеваний центральной нервной системы. Во всем мире более 15 миллионов человек имеют поражения спинного мозга, что влечет не только медицинские, но и значительные общественно-экономические последствия. Также четкое представление о морфологических особенностях спинного мозга позволит предотвратить его повреждение при ряде манипуляций.

Цель. Рассмотреть особенности морфологической организации спинного мозга и взаимосвязь изменений анатомических структур с некоторыми патологическими состояниями и заболеваниями.

Результаты. В лекции приведены классические и современные представления о морфологической организации спинного мозга. Показано влияние изменений и повреждений различных структур спинного мозга на развитие патологических состояний и их проявления. В свою очередь, наличие тех или иных симптомов позволяет предположить и диагностировать уровень поражения спинного мозга.

Заключение. Морфологическую организацию спинного мозга и ее особенности необходимо учитывать при диагностике, лечении и прогнозе некоторых неврологических заболеваний. Поражение структур спинного мозга приводит к серьезным последствиям, таким как нарушение чувствительности, движений и других функций органов.

Для цитирования:

Буланкина И.А., Губина М.И., Гуцол Л.О., Сусликова М.И., Синельникова А.Н., Хакимова И.И., Андреева В.Б. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПИННОГО МОЗГА И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С НЕКОТОРЫМИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ (ЛЕКЦИЯ 1) (Из цикла «Центральная нервная система»). Байкальский медицинский журнал. 2025;4(1):58-74. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-58--74

For citation:

Bulankina I.A., Gubina M.I., Gutsol L.O., Suslikova M.I., Sinelnikova A.N., Khakimova I.I., Andreeva V.B. MORPHOLOGICAL ORGANIZATION OF THE SPINAL CORD AND ITS RELATIONSHIP WITH SOME PATHOLOGICAL CONDITIONS (LECTURE 1) (FROM THE CYCLE OF «CENTRAL NERVOUS SYSTEM»). Baikal Medical Journal. 2025;4(1):58-74. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-58--74

Актуальность

Нервная система играет важнейшую роль в управлении деятельностью различных систем организма, координировании протекающих в нем процессов [1]. Она обеспечивает согласованную работу клеток, тканей, органов и их систем как единого целого. Деятельность нервной системы лежит в основе чувств, обучения, памяти, речи и мышления – психических процессов, с помощью которых человек не только познает окружающую среду, но и может активно ее изменить [2].

Для нервной системы характерны точная направленность нервных импульсов, большая скорость проведения информации, высокая приспособляемость к изменяющимся условиям внешней среды.

Таким образом, функциями нервной системы являются:

- установление взаимосвязей организма с внешней средой;

- поддержание постоянства внутренней среды (гомеостаз);

- управление функцией различных органов, систем и аппаратов, составляющих целостный организм;

- координирование всех протекающих в организме процессов.

По топографическому принципу нервную систему делят на центральную и периферическую. К центральной нервной системе (ЦНС) относят головной и спинной мозг, к периферической – нервы, узлы, сплетения, периферические нервные окончания, которые распределяются по всему телу [3].

Спинной мозг – важная часть ЦНС, его функции тесно связаны с поддержанием работы органов, обеспечением взаимодействия между системами организма. Спинной мозг иннервирует кожу, опорно-двигательный аппарат и другие структуры. Он играет основную роль в передаче информации между органами-эффекторами и головным мозгом, являясь проводником импульсов. По его восходящим проводящим путям сигналы, поступающие от кожи, мышц, сухожилий, кровеносных сосудов, органов грудной и брюшной полостей, устремляются вверх, к головному мозгу, а по нисходящим проводящим путям ответ из головного мозга идёт на периферию [1, 3].

Знание морфологической организации спинного мозга необходимо для студентов медицинских вузов, врачей–неврологов, нейробиологов, так как выполняемые спинным мозгом функции тесно связаны с сохранностью его анатомических структур. Поражение спинного мозга за счет факторов инфекционной и неинфекционной природы является причиной развития многих патологических состояний и заболеваний центральной нервной системы [4, 5, 6, 7, 8].

При участии спинного мозга совершаются все наши движения, а его травмы сопровождаются различными расстройствами двигательных функций, около трети пострадавших погибают на догоспитальном этапе [6, 7, 8, 9]. Во всем мире более 15 миллионов человек имеют поражения спинного мозга, что влечет не только медицинские, но и значительные общественно-экономические последствия [9].

При поражении шейного утолщения возникает развитие тетраплегии в сочетании с нарушениями всех видов чувствительности по проводниковому типу ниже уровня патологического очага с тазовыми и трофическими расстройствами. Следствием поперечного поражения грудного отдела спинного мозга является нижняя параплегия с утратой ниже уровня локализации патологического очага всех видов чувствительности нарушением тазовых функций и расстройством трофики тканей. При травме поясничного утолщения – нижняя параплегия с нарушением чувствительности и трофики тканей на ногах, тазовыми расстройствами [4, 7]. Примеры поражений спинного мозга приведены в таблице 1.

Таблица 1. Некоторые заболевания (состояния), протекающие с поражением спинного мозга

Заболевание/состояние | Характер поражения спинного мозга | Клинические проявления |

Рассеянный склероз | Образование множественных рассеянных очагов демиелинизации | Спастические пара- или тетрапарез, тазовые нарушения, нарушения координации и глубокой чувствительности |

Сирингомиелия

| Образования в веществе спинного мозга нейроглиальных полостей, заполненных жидкостью | Нарушения чувствительности, нижний спастический парапарез, тазовые нарушения |

Спинальные амиотрофии | Наследственная дегенерация двигательных нейронов передних рогов спинного мозга | Симметричная слабость, проксимальной мускулатуры, редко - дистальных мышц |

Полиомиелит | Поражение двигательных нейронов передних рогов спинного мозга и ядер ствола полиовирусом | Периферический паралич ног с атрофией мышц |

Спинная сухотка (сифилитическое поражение) | Воспалительная инфильтрация и дегенерация задних корешков в зоне их вхождения в спинной мозг | Нарушения глубокой чувствительности, стреляющие боли в ногах, вегетативная дисфункция |

Туберкулёзный спондилит | Сдавление гранулемой, натечным абсцессом спинного мозга | Парапарез, тазовые нарушения |

Четкое представление о морфологических особенностях спинного мозга позволит предотвратить его повреждение при ряде манипуляций [10, 11], что встречается в клинической практике. Например, при проведении эпидуральной анестезии прямое повреждение нервных структур составляет около 0,006 % случаев [10].

Филогенез и онтогенез спинного мозга

В процессе филогенеза спинной мозг (туловищный мозг) появляется на III этапе развития нервной системы (трубчатая нервная система). В это время головного мозга еще нет, поэтому в спинном мозге находятся центры для управления всеми процессами организма [3]. Спинной мозг имеет сегментарное строение, он состоит из связанных между собой невромеров, в пределах, которых замыкается простейшая рефлекторная дуга. С появлением головного мозга (этап цефализации), в котором возникают высшие центры управления, спинной мозг попадает в подчиненное положение и становится проводником импульсов от периферии к головному мозгу и обратно, т.е. развиваются двусторонние связи с вышележащими отделами центральной нервной системы.

Таким образом, в процессе эволюции спинного мозга образуются два аппарата: один, более старый, сегментарный аппарат собственных связей спинного мозга, и второй, более новый, надсегментарный аппарат двусторонних проводящих путей к головному мозгу [3].

Различный характер движений является определяющим фактором формирования особенностей строения спинного мозга. Поэтому, при использовании конечностей, возникает два утолщения: шейное и поясничное. У человека в связи с более активной деятельностью руки, как органа труда, шейное утолщение более дифференцировано, то есть имеет более сложное строение [3].

Развитие центральной нервной системы проходит стадии пластинки, нервных валиков, желобка, нервной трубки и смыкания невропоров [12]. Спинной мозг развивается из нервной (мозговой) трубки, из ее заднего отрезка, а из переднего возникает головной мозг [1, 3]. Из вентрального отдела мозговой трубки образуются передние столбы серого вещества и прилегающие к ним пучки нервных волокон. Из дорсального отдела возникают задние столбы серого вещества и задние канатики. Первоначально, на 3-м месяце внутриутробной жизни, спинной мозг занимает весь позвоночный канал, затем позвоночник начинает расти быстрее и мозг постепенно перемещается кверху (краниально). Благодаря такому "восхождению" спинного мозга, отходящие от него нервные корешки принимают косое направление и образуют «конский хвост». При рождении конец спинного мозга находится на уровне III поясничного позвонка, а у взрослого достигает I-II поясничного позвонка [1, 3, 13, 14].

Пороки развития ЦНС составляют более 30 % всех пороков, которые выявляются у детей [15]. Нарушения развития спинного мозга чаще связаны с процессами смыкания нервных валиков в ранние периоды эмбриогенеза и обычно сочетаются с патологией осевого скелета. Cпинальный дизрафизм (spina bifida) – термин, применяемый для обозначения группы расстройств, характеризующихся неполным слиянием или отсутствием слияния срединных структур позвонков и спинного мозга. Spina bifida occulta, которая относится к врожденным аномалиям позвоночника, а не спинного мозга, может быть случайной находкой при исследовании [16]. Однако дизрафии могут сопровождаться и клиническими проявлениями, такими как боль, тазовые нарушения, парезы и параличи, чувствительные и трофические расстройства. Врожденные спинномозговые грыжи (менингоцеле, менингорадикулоцеле, менингомиелоцеле и миелоцистоцеле) являются тяжелыми пороками развития с грыжевым выпячиванием нервных тканей. Одной из наиболее тяжелых форм дизрафий является рахишизис – расщепления позвоночника и мягких тканей с распластыванием спинного мозга. Наблюдается полное незаращение дужек позвонков, отсутствие кожного покрова, мягких тканей, истечение ликвора.

К «негрыжевым» порокам развития спинного мозга относятся: амиелия (полное отсутствие спинного мозга или каких-либо его сегментов), арафия (незамыкание эмбриональной нервной трубки, в результате чего спинной мозг развивается в виде пластинки), сирингомиелия (образование нейроглиальных полостей в сером веществе спинного мозга), микромиелия (малые размеры, недоразвитие спинного мозга) и другие [12].

Внешнее строение спинного мозга

Спинной мозг (medulla spinalis), в длину составляет 41-42 см у женщин и 45 см у мужчин, его масса – 34-38 г, что составляет примерно 2 % от массы головного мозга [1, 13, 14]. Располагается в позвоночном канале от уровня большого затылочного отверстия (foramen magnum) или от места выхода I-й пары спинномозговых нервов до 1-го первого поясничного позвонка (L1) – у мужчин, до 2-го поясничного позвонка (L2) – у женщин; до 2-го–3-го поясничного позвонка (L2-3) – у детей. Знание этого факта имеет практическое значение при поясничном проколе для взятия спинномозговой жидкости или для спинномозговой анестезии, так как иглу необходимо вводить ниже окончания спинного мозга, чтобы его не травмировать (у взрослых – между остистыми отростками 3-го и 4-го поясничных позвонков). Повреждение конуса спинного мозга при выполнении этих манипуляций, согласно исследованиям [11], отмечались в тех случаях, когда пункция выполнялась на уровнях L1-3. Эти данные подчеркивают важность учета морфологических особенностей спинного мозга и соблюдения рекомендуемого уровня при пунктировании субарахноидального пространства (L3-4).

Длина спинного мозга взрослого человека примерно в три раза превышает его длину у новорожденного. В спинном мозге насчитывается более 13 миллионов нейронов [1, 3, 13, 14, 17]. Диаметр клеток не превышает 0,1 миллиметра, а длина их отростков иногда достигает полутора метров. Скорость распространения нервного импульса по нервным волокнам может доходить до 120 м/с [2, 18, 19].

Вверху спинной мозг продолжается в продолговатый мозг, а внизу заканчивается мозговым конусом (conus medullaris), который от второго поясничного позвонка продолжается в терминальную нить (filum terminale) [13]. Терминальная (или концевая) нить спускается до 2-го копчикового позвонка (Сo2) и содержит в своем составе нервную ткань (только в верхних отделах), спинномозговые нервы, оболочки спинного мозга. Концевая нить вместе с корешками спинномозговых нервов, отходящих от 10-ти нижних сегментов, образуют конский хвост (cauda eguina) [1, 3, 13, 14, 17, 20].

Спинной мозг на всем своем протяжении имеет 2 утолщения:

- шейное (intumescentia cervicalis) – располагается с 5-го шейного сегмента по 1-й грудной сегменты (С5–Th1), обеспечивает иннервацию верхних конечностей, оно более сложно устроено;

- пояснично-крестцовое (intumescentia lumbosacralis) – располагается с 12-го грудного по 3-й крестцовый сегменты (Th12–S3) и обеспечивает иннервацию нижних конечностей.

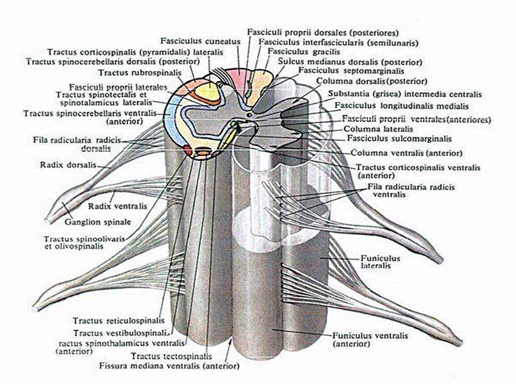

На спинном мозге выделяют переднюю срединную щель (fissure mediana anterior) и заднюю срединную борозду (sulcus medianus posterior), за счет которых он делится на две симметричные половины (рис. 1).

Рис. 1. Внешнее строение спинного мозга [13].

Каждая из них, в свою очередь, имеет по две борозды:

- переднюю латеральную борозду (место выхода передних (двигательных) корешков спинномозговых нервов);

- заднюю латеральную борозду (место входа задних (чувствительных) корешков спинномозговых нервов).

Эти борозды делят каждую половину белого вещества спинного мозга на три продольных канатика: передний, боковой и задний (funiculus anterior, lateralis, posterior). В канатиках залегает белое вещество.

Задний канатик в шейном и верхнегрудном отделах делится еще промежуточной бороздой на два пучка: тонкий (fasciculus gracilis) и клиновидный (fasciculus cuneatus).

С двух сторон из спинного мозга выходят передний и задний корешки спинномозговых нервов. На задних корешках имеется чувствительный узел спинномозгового нерва (ganglion spinale), состоящий из псевдоуниполярных нервных клеток [1, 3, 13].

Задние (дорзальные) корешки состоят из чувствительных (афферентных) волокон. Это [2]:

- чувствительные волокна, идущие от рецепторов мышц, сухожилий, надкостницы и суставных сумок (проприоцептивная чувствительность);

- чувствительные волокна, идущие от экстерорецепторов кожи: болевых, температурных, тактильных и рецепторов давления (кожная рецептирующая система);

- афферентные волокна, идущих от рецепторов внутренних органов (висцероцептивная чувствительность).

Эфферентные выходы из передних рогов спинного мозга несут двигательные сигналы практически ко всем скелетным мышцам человека [2, 18, 19, 21, 22].

Передний и задний корешок соединяются и образуют ствол спинномозгового нерва (truncus nervus spinalis). Ствол нерва проходит через спинномозговое отверстие и распадается на ветви.

Задние корешки являются афферентными (чувствительными (сенсорными)), центростремительными, а передние – эфферентными (двигательными, либо секреторными), центробежными. Распределение функций между корешками спинного мозга в морфологии и физиологии носит название закона Белла-Мажанди [18]. Каждый корешок представляет собой множество нервных волокон. Например, вентральный корешок кошки включает около 6 тыс., а дорзальный – около 12 тыс. нервных волокон [23]. В настоящее время закон Белла-Мажанди оспаривается [2, 22], потому что могут быть функционально разные волокна в составе передних и задних спинномозговых корешков, хотя в задних корешках проходят преимущественно чувствительные, а в передних – двигательные волокна.

Перерезка задних корешков приводит к потере всех видов чувствительности в зоне соответствующих дерматомов. Возможны нарушения движений в мышцах соответствующих миотомов за счет утраты афферентации, так как импульсы от проприорецепторов мышц не поступают в ЦНС. При поражении передних корешков спинного мозга возникают периферические параличи мышц [18].

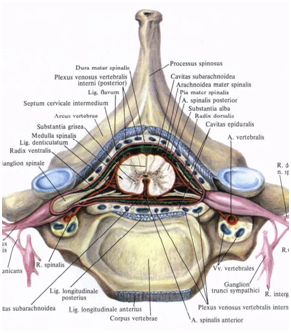

Внутреннее строение спинного мозга

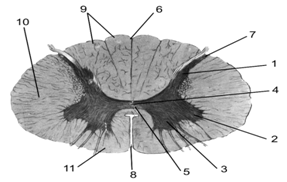

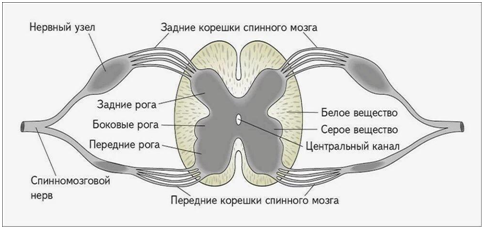

Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество (substantia grisea) занимает центральную часть и имеет форму бабочки с расправленными крыльями или буквы Н. Оно простирается по всей длине спинного мозга вокруг центрального канала. Центральный канал вверху сообщается с IV желудочком головного мозга, а в области мозгового конуса заканчивается расширением, то есть конечным (терминальным) желудочком. Серое вещество в каждой половине спинного мозга образует передний (вентральный) и задний (дорсальный) столбы или рога. Передний рог (córnu antérius) более массивный, задний (córnu posterius) – более тонкий. Правая и левая половины серого вещества спинного мозга соединяются между собой серой спайкой (commissura grisea). В центре серой спайки залегает центральный канал [1], (рис. 2).

Рис. 2. Внутреннее строение спинного мозга [13].

1 – задний рог, 2 – боковой рог, 3 – передний рог, 4 – центральный канал спинного мозга, 5 – вторичное висцеральное вещество спинного мозга, 6 – задняя срединная борозда, 7 – заднелатеральная борозда, 8 – передняя срединная щель, 9 – задний канатик, 10 – боковой канатик, 11 – передний канатик.

На некоторых сегментах спинного мозга, а именно от 8 шейного и до 2 поясничного (C8–L2) серое вещество образует, кроме переднего и заднего столбов, еще и боковой столб, или рог (cornu laterale), располагающийся на уровне серой спайки. Нейроны серого вещества группируются в ядра.

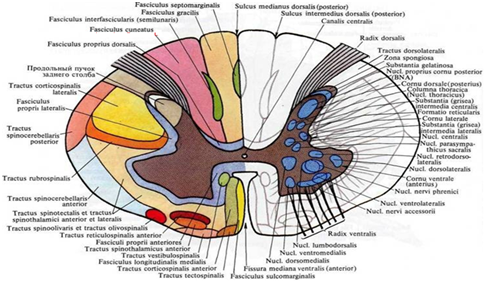

Задний рог содержит чувствительные нейроны (точнее, вставочные, (переключающие, ассоциативные) нейроны различных видов чувствительности, так как «истинные» чувствительные нейроны находятся в спинальных ганглиях) (рис. 3):

- студенистое вещество (substantia gelatinosa);

- собственное ядро (nucleus proprius);

- грудное ядро (nucleus thoracicus).

Боковой рог содержит вегетативные симпатические ядра:

- медиальное промежуточное ядро (nucleus intermedius medialis);

- латеральное промежуточное ядро (nucleus intermedius lateralis).

Передний рог содержит 5 двигательных ядер:

- заднелатеральное ядро (nucleus posterolateralis),

- переднелатеральное ядро (nucleus anterolateralis),

- заднемедиальное ядро (nucleus posteromedialis),

- переднемедиальное ядро (nucleus anteromedialis),

- центральное ядро (nucleus centralis).

Рис. 3. Серое и белое вещество спинного мозга [13].

В спинном мозге находится около 13-14 миллионов нейронов [2, 18], из которых функционально только 3 % являются мотонейронами, а остальные – интернейроны (вставочные нейроны):

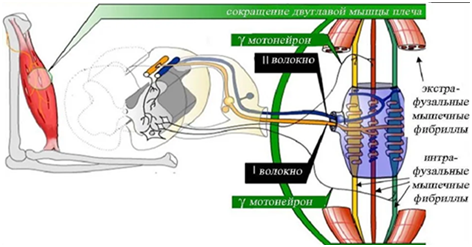

- Mотонейроны (α и γ):

а) α-мотонейроны иннервируют экстрафузальные мышечные волокна, на дендритах которых множество синапсов (15-20 тысяч) и которые обеспечивают мышечное сокращение [19]. Несмотря на то, что α-мотонейроны обладают низкой частотой импульсации (около 20 в сек), каждый α-мотонейрон может участвовать во многих рефлексах и произвольных движениях [2, 19]. Решение о том, произойдет ли сокращение конкретных мышечных волокон в результате синаптического входа от того или иного источника формируется именно на его уровне (у млекопитающих). Мотонейрон называют «общим конечным путем» двигательной системы, так как именно он ассоциирует влияния различных вышележащих отделов ЦНС [21];

б) γ-мотонейроны иннервируют интрафузальные мышечные волокна. Во время сокращения экстрафузальных волокон именно их работа за счет высокой частоты импульсации (150-200 импульсов в сек) позволяет поддержать мышечный тонус, предотвращая расслабление мышечных веретен (рис. 4).

Рис. 4. Эфферентная γ-моторная система спинного мозга [18].

- Интернейроны находятся в задних рогах и средней части спинного мозга, организуют связи между различными структурами спинного мозга, а также между спинным мозгом и нейронами, расположенными в чувствительных ганглиях. Они способны возбуждаться с частотой около 1000 Гц [19]. Вставочные нейроны делятся на возбуждающие и тормозные (клетки Реншоу). Интернейроны обеспечивают влияние восходящих и нисходящих путей на клетки отдельных сегментов спинного мозга. Их возбуждение оказывает тормозящее влияние на мышцы-антагонисты.

- Нейроны симпатической и парасимпатической нервной системы. Нейроны симпатической нервной системы располагаются в боковых рогах последнего шейного и тораколюмбальных сегментов (C8–L2) спинного мозга, для них характерна постоянная тоническая импульсная активность, низкая частота. Нейроны парасимпатической нервной системы локализованы в сакральном отделе спинного мозга, для них также характерна фоновая импульсная активность, частота которой возрастает по мере повышения давления в мочевом пузыре [21].

Белое вещество (substantia alba) состоит из отростков нервных клеток и составляет проводниковый аппарат спинного мозга. Оно осуществляет связь всех отделов спинного мозга на всем его протяжении и связь с вышележащими отделами головного мозга.

Белое вещество составляет три системы нервных волокон [1]:

- короткие пучки ассоциативных волокон, соединяющие участки спинного мозга на различных уровнях (афферентные и вставочные нейроны), относятся к собственному аппарату спинного мозга;

- длинные чувствительные (афферентные) волокна, составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом;

- длинные двигательные (эфферентные) волокна, также входят в проводящую систему двусторонних связей с головным мозгом.

Собственный аппарат включает серое вещество спинного мозга с задними и передними корешками и собственными пучками белого вещества, окружающими серое вещество в виде узкой полосы. По развитию собственный аппарат является филогенетически более старым, чем головной мозг и потому сохраняет сегментарность строения, его функция – осуществление врожденных реакций.

Таким образом, нервный сегмент – это поперечный срез спинного мозга, с двумя отходящими от него спинномозговыми нервами, развившимися из одного невротома [3] (рис. 5).

Рис. 5. Сегмент спинного мозга [3].

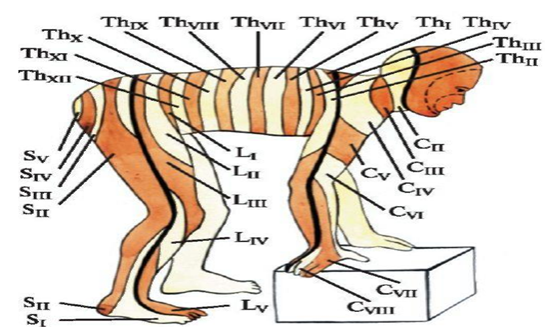

Каждый сегмент через свои корешки иннервирует три метамера тела, т.е. определенную группу скелетных мышц и участок кожи (рис. 6). От каждого спинномозгового сегмента отходят две пары вентральных и дорзальных корешков.

Рис. 6. Соотношение сегментов спинного мозга с метамерами тела [18].

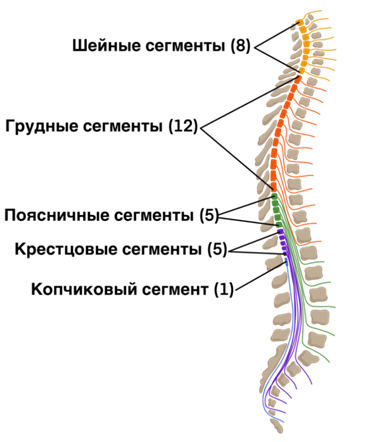

Различают следующие отделы спинного мозга: шейный, состоящий из 8 сегментов, грудной – 12 сегментов, поясничный – 5 сегментов, крестцовый – 5 сегментов, и копчиковый – 1 сегмент (рис. 7).

Рис. 7. Сегменты спинного мозга [18].

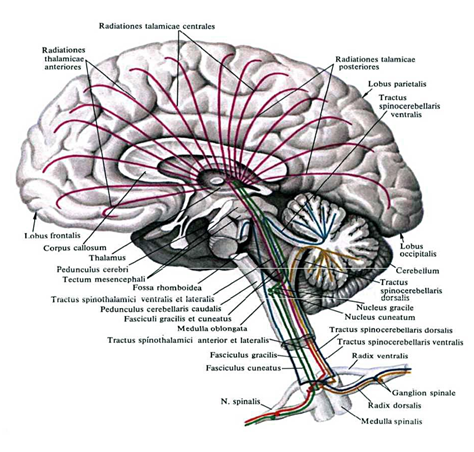

Белое вещество залегает на периферии спинного мозга и делится на канатики [1, 3]:

- передний – содержит, в основном, нисходящие двигательные пути;

- боковой – содержит восходящие и нисходящие пути;

- задний – содержит восходящие чувствительные пути.

Передний канатик включает в себя следующие пути:

- от коры головного мозга: передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь, вместе с латеральным корково-спинномозговым путем составляет общую пирамидальную систему и обеспечивает сознательные произвольные движения (рис. 3, 8);

Рис. 8. Восходящие и нисходящие проводящие пути [13].

- от среднего мозга:

– передний покрышечно-спинномозговой путь (благодаря ему осуществляются рефлекторные защитные реакции на неожиданные световые, слуховые, обонятельные и тактильные раздражения (защитные рефлексы));

– медиальный продольный пучок, который обеспечивает сочетанный поворот головы и глаз, поэтому при поражении медиального продольного пучка невозможен данный вид движения [3];

- к промежуточному мозгу идет передний спинно-таламический путь – проводит импульсы осязания, прикосновения (т.е. тактильной чувствительности). Ряд пучков идет к передним рогам спинного мозга от ядер заднего мозга, имеющих отношение к координации и поддержанию равновесия;

- передний преддверно-спинномозговой путь – обеспечивают перераспределение тонуса мышц в ответ на изменение тела в пространстве (при вестибулярных нагрузках);

- передний ретикулярно-спинномозговой и спино-ретикулярный пути – обеспечивают поддержание тонуса мускулатуры и дифференцировку импульсов, проходящих по другим трактам;

- передние собственные пучки – обеспечивают передачу нервных импульсов к нейронам выше- и нижележащих сегментов [3].

Боковой канатик содержит следующие пути:

- Восходящие:

– к заднему мозгу: передний спинно-мозжечковый путь Говерса, задний спинно-мозжечковый путь Флексига. Оба пути проводят бессознательные проприоцептивные импульсы (бессознательная координация движений) [3].

– к среднему мозгу: спинно-покрышечный путь – проводит импульсы общей чувствительности от туловища, конечностей и шеи [3];

– к промежуточному мозгу: латеральный спинно-таламический путь – проводит температурные и болевые импульсы до таламуса, при поражении этого пути на стороне противоположной патологическому очагу, с уровня на 2-3 дерматома ниже очага поражения возникает нарушение болевой и температурной чувствительности по проводниковому типу [24].

- Нисходящие:

– от коры головного мозга: латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь, имеющий перекрест на уровне продолговатого мозга, обеспечивает сознательные (произвольные) движения на противоположной стороне и тормозящее воздействие на сегментарный аппарат. Выполнение произвольных движений связано с выработкой плана и программы действия в двигательном анализаторе коры. Далее сигнал должен дойти до группы мышц-исполнителей. При одностороннем поражении корково-спинномозгового пути в головном мозге выше его перекреста, расстройства произвольных движений возникают в мышцах конечностей на противоположной стороне. В то время как нарушение проводимости ниже перекреста приводит к расстройствам произвольных движений на стороне поражения [7];

– от среднего мозга: красноядерно-спинномозговой путь – обеспечивает поддержание тонуса скелетных мышц (позы) и участвует в выполнении сложных автоматизированных движений (бег, ходьба);

– от заднего мозга: оливо-спинномозговой путь – обеспечивает перераспределение тонуса мышц в ответ на изменение положение тела в пространстве (при вестибулярных нагрузках);

– латеральные собственные пучки – образованы аксонами вставочных нейронов сегментарного аппарата.

Задний канатик содержит волокна задних корешков спинномозговых нервов, которые образуют:

- задние собственные пучки – состоят из аксонов вставочных нейронов сегментарного аппарата, соединяющих сегменты различных уровней спинного мозга между собой;

- тонкий (нежный) пучок Голля – проводит импульсы от нижних конечностей и нижней части туловища (от 19 нижних сегментов спинного мозга);

- клиновидный пучок Бурдаха – проводит импульсы от верхних конечностей и верхней части туловища (12 верхних сегментов спинного мозга).

Тонкий и клиновидный пучки проводят от соответствующих частей тела к коре головного мозга сознательную проприоцептивную (мышечно-суставное чувство) и кожную (чувство стереогноза – узнавание предмета на ощупь) чувствительность, имеющую отношение к определению положения тела в пространстве. Также совместно со спинно-таламическим путем тонкий и клиновидный пучок принимают участие в проведении тактильной чувствительности (чувство осязания, прикосновения, давления, вибрации, массы тела) (рис. 9). При поражении заднего канатика нарушается мышечно-суставное чувство, вибрационная и отчасти тактильная чувствительность на той же стороне тела больного, ниже уровня локализации патологического очага (нарушение чувствительности по заднестолбовому типу). Поражение задних канатиков спинного мозга обычно встречаются при спинной сухотке (tabes dorsalis) (табетический тип) [4, 6].

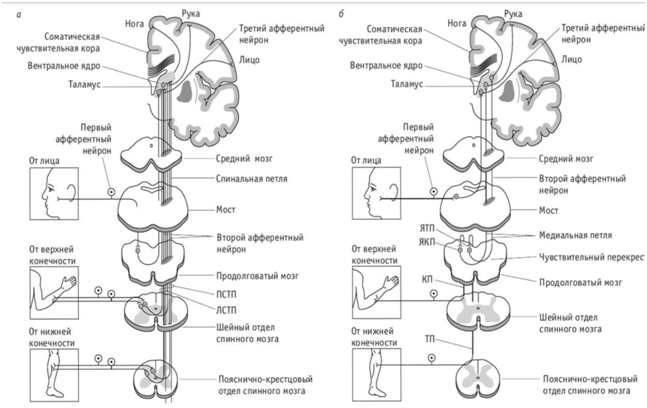

Рис. 9. Проводящие пути болевой, температурной и тактильной чувствительности (а), суставно-мышечного чувства (б): КП — клиновидный пучок; ТП — тонкий пучок; ЯТГ1 — ядро тонкого пучка; ЯКП — ядро клиновидного пучка; ЛСТП — латеральный спиноталамический путь; ПСТГ1 — передний спиноталамический путь [6].

Оболочки спинного мозга

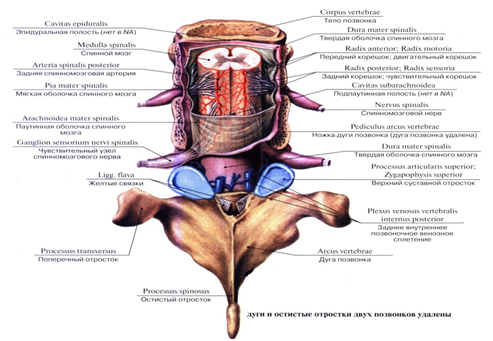

Спинной мозг покрыт тремя оболочками, meninges, происходящими из мезодермы вокруг мозговой трубки (рис. 10).

Краниально они продолжаются в такие же оболочки головного мозга.

Рис. 10 . Оболочки спинного мозга [13].

- Твердая оболочка (dura mater spinalis) покрывает снаружи спинной мозг.

Между надкостницей позвоночного канала и твердой оболочкой находится эпидуральное пространство (cavum epidurale). В нем залегают жировая клетчатка и венозные сплетения – plexus venosi vertebrates interni, в которые оттекает венозная кровь от спинного мозга и позвонков (рис. 11).

Рис. 11. Оболочки и межоболочечные пространства спинного мозга [13].

Краниально твердая оболочка срастается с краями большого затылочного отверстия, а каудально заканчивается на уровне 2-3-го крестцовых позвонков и в виде нити (filum durae matris spinalis) прикрепляется к копчику.

- Паутинная оболочка (arachnoidea spinalis), не содержит сосудов. Между твердой оболочкой и паутинной находится субдуральное пространство (spatium subduralе), заполненное соединительной тканью.

- Сосудистая оболочка (pia mater spinalis) содержит сосуды, вместе с которыми заходит в борозды и вещество мозга.

Между паутинной оболочкой и сосудистой оболочкой выделяют подпаутинное пространство (cavum subarachnoideale), в котором большое количество спинномозговой жидкости (liquor cerebrospinalis). Это пространство увеличивается в нижней части, где оно образует терминальную цистерну спинного мозга (cisterna terminalis, пятый желудочек) [1, 3, 13].

Всего в подпаутинном пространстве находится от 60 до 200 см3, в среднем около 135 см3 спинномозговой жидкости [1, 3]. Спинномозговая жидкость – это чистая и прозрачная жидкость низкой плотности (около 1.005). Она содержит соли в таком же составе и примерно в таком же количестве, как плазма крови. Однако у здорового человека в спинномозговой жидкости белка в 10 раз меньше, чем в плазме крови [3].

Спинномозговая жидкость имеет механическое значение как жидкая среда, окружающая мозг и предохраняющая его от толчков и сотрясений; обеспечивая постоянство внутричерепного давления. Она участвует в процессах обмена веществ в тканях мозга, в нее выделяются продукты метаболизма нервной ткани. Спинномозговая жидкость поддерживает постоянство осмотического давления в тканях мозга, принимает участие в нейрогуморальной и эндокринной регуляции, участвует в работе гематоэнцефалического барьера.

Между паутинной и сосудистой оболочками в шейной области, сзади вдоль средней линии образуется перегородка (septum cervicаle intermedium).

По бокам спинного мозга во фронтальной плоскости располагается зубчатая связка (ligamentum denticulаtum), состоящая из 19-23 зубцов, проходящих в промежутках между передними и задними корешками. Зубчатые связки служат для укрепления мозга на месте, не позволяя ему вытягиваться в длину.

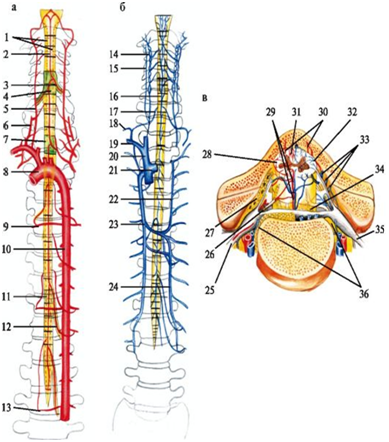

Кровоснабжение спинного мозга осуществляется из разных источников, в основном расположенных вне полости черепа и позвоночника. К нему подходят ветви от позвоночной артерии (система подключичной артерии), глубокой шейной артерии (из реберно-шейного ствола), а также от задних межреберных поясничных и латеральных крестцовых артерий, отдающих спинномозговые ветви [1, 3, 4, 13, 14]. К спинному мозгу прилежат три длинных продольных артериальных сосуда: передняя и две задние спинномозговые артерии. Передние и задние спинномозговые артерии (аа. spinales anterior et posteriores), спускаясь вдоль спинного мозга, соединяются между собой многочисленными ветвями, образуя на поверхности мозга сосудистую сеть (так называемую vasocorona). От этой сети отходят веточки, проникающие вместе с отростками сосудистой оболочки в вещество мозга. Вены аналогичны артериям и впадают в конечном итоге во внутреннее венозное сплетение (plexus venosi vertebrates interni). Варикозное расширение внутренних позвоночных венозных сплетений может привести к сдавлению спинного мозга в позвоночном канале. Схема кровоснабжения спинного мозга представлена на рисунке 12.

Рис. 12. Схема кровоснабжения спинного мозга [14].

а – артерии спинного мозга: 1 – задняя спинномозговая артерия; 2 – передняя спинномозговая артерия; 3 – корешковая артерия; 4 – водораздел; 5 – позвоночная артерия; 6 – восходящая шейная артерия; 7 – водораздел; 8 – дуга аорты; 9 – грудная межреберная артерия; 10 – аорта; 11 – водораздел; 12 – артерия Адамкевича; 13 – поясничная артерия; б – вены спинного мозга: 14 – позвоночная вена; 15 – глубокая шейная вена; 16 – спинномозговая вена; 17 – корешковая вена; 18 – нижняя яремная вена; 19 – под- ключичная вена; 20 – правая брахиоцефальная вена; 21 – левая брахиоцефальная вена; 22 – добавочная полунепарная вена; 23 – непарная вена; 24 – полунепарная вена; в – поперечный распил позвоночника и срез спинного мозга; кровоснабжение: 25 – ветвь спинномозгового нерва; 26 – передний корешок; 27 – эпидуральное пространство; 28 – сосудистая корона; 29 – передние спинномозговые артерия и вена; 30 – задние спинномозговые артерии; 31 – задняя спинномозговая вена; 32 – передняя корешковая вена; 33 – заднее наружное позвоночное венозное сплетение; 34 – мягкая мозговая оболочка; 35 – спинномозговой нерв; 36 – спинномозговой ганглий

К лимфатическим сосудам спинного мозга можно отнести периваскулярные пространства вокруг сосудов, сообщающиеся с подпаутинным пространством. Нервы происходят от rami meningei спинномозговых нервов [1, 3, 13].

Встречаются различные виды патологии сосудов спинного мозга [4], которые прямо или косвенно нарушают его кровоснабжение (миелоишемия, гематомиелия). Нарушения кровообращения спинного мозга могут быть кратковременными и иметь обратимый характер, либо наблюдаются длительно, что приводит к тяжелым последствиям и инвалидизации. Например, травма позвоночника может сопровождаться разрывом спинального сосуда. К развитию гематомиелии также могут привести разрыв аневризмы спинального сосуда, инфекционный васкулит, геморрагический диатез и т.д. Миелоишемия может проявляться периодической утомляемостью и мышечной слабостью в конечностях, чувством зябкости, снижением чувствительности вплоть до полного нарушения всех видов чувствительности, трофических изменений в тканях, образования пролежней, нарушения работы мышц, мочеиспускания и дефекации [4, 5, 6, 7]. Основные синдромы (симптомы) при нарушении артериального кровоснабжения спинного мозга представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные синдромы (симптомы) при нарушении артериального кровоснабжения спинного мозга [4].

Бассейн артерии | Синдром | Симптомы | Примечание (*) |

Передние спинномозговые артерии (бороздчатые артерии)

| синдром Броун Секара* | на стороне поражения: паралич (или парез) центральный и утрата мышечно-суставной и вибрационной чувствительности, на противоположной – выпадение болевой и температурной чувствительности | *половинное поражение спинного мозга |

Передняя и задние спинномозговые артерии*

|

| 1. нижняя параплегия или тетраплегии (в зависимости от уровня поражения) 2. параанестезия всех видов чувствительности 3. тазовые расстройства | * поперечное поражение спинного мозга |

Передняя спинномозговая артерия * окклюзия | синдром Преображенского | 1. парез или паралич (на уровне выше шейного утолщения – тетрапарез спастический, на уровне грудных сегментов – парапарез спастический, ниже – парапарез периферический) 2. нарушение болевой и температурной чувствительности по проводниковому типу 3. тазовые расстройства |

|

Передняя спинномозговая артерия * тромбоз | Переднероговой синдром (передняя полиомиелоишемия) | 1. нижний парапарез периферический 2. двусторонее нарушение чувствительности проводникового типа 3. тазовые расстройства периферические | * чаще при поражении на уровне поясничного утолщения * + симптомы-предвестники * у лиц > 18 лет |

Передняя спинномозговая артерия * тромбоз |

| 1. нижний парапарез периферический или смешанны, или спастический 2. параанестезия диссоцированная 3. тазовые расстройства центральные | *на шейном уровне |

Передняя спинномозговая артерия * тромбоз |

| 1. нижний парапарез периферический 2. параанестезия диссоцированная 3. тазовые расстройства центральные | *на грудном уровне |

Радикуло-медуллярные артерии на уровне Th4-12 | синдром центромедуллярного инфаркта (сирингомиелический синдром) | 1. паралич периферический мышц туловища и конечностей 2. расстройства чувствительности (диссоциированная анестезия) сегментарного типа | ишемическое поражение спинного мозга в центральной части его поперечника вокруг центрального канала |

Большая передняя спинномозговая артерия * закупорка |

| 1. параплегия нижняя или парапарез периферический 2. расстройства поверхностной чувствительности по проводниковому типу с уровня от Th2-3 до Th12 3. трофические нарушения 4. тазовые расстройства | поражение на уровне нижнегрудных и поясничных сегментов |

Нижняя дополнительная передняя корешково-спинномозговая артерия (артерия Депрож-Гуттерона) * окклюзия |

| 1. паралич периферический нижних конечностей, более в дистальных отделах 2. гипестезия в аногенитальной зоне и на нижних конечностях 3. тазовые расстройства по периферическому типу | * имеется у 20 % людей *кровоснабжение конского хвоста и каудального отдела спинного мозга |

Передняя корешково-спинномозговая артерия | синдром Станиловского-Танона | 1. нижняя параплегия периферическая с арефлексией 2. нарушение болевой и температурной чувствительности в зоне сегментов L1–S5 3. тазовые расстройства по периферическому типу 4. трофические нарушения в зоне иннервации L1–S5 | * поражение передней части пояснично-крестцового утолщения |

Задняя спинная артерия |

| 1. паралич спастический (реже периферический) 2. нарушение чувствительности проприорецептивной (суставно-мышечное чувство) и вибрационной |

|

Задняя спинальная артерия на уровне грудных сегментов * ишемия при тромбозе | синдром Уиллиамсона | 1. парапарез нижний центральный, атаксия сенситивная (заднестолбовая) с верхним уровнем в дерматомах, соответствующих уровню пораженного сегмента спинного мозга 2. двустороннее выпадение глубокой чувствительности по проводниковому типу 3. парагипестезия сегментарная 4. тазовые расстройства периферические |

|

Задняя спинальная артерия на уровне сегментов С1–С8 | синдром заднего канатика | выпадение глубокой чувствительности в верхней конечности, верхнем отделе грудной клетки на стороне поражения | * поражение клиновидного пучка (Бурдаха) |

Заключение

Спинной мозг – филогенетически самый древний отдел центральной нервной системы, сохраняющий сегментарное строение. Ему свойственно множество функций: участие в управлении нашими движениями, восприятие, обработка и передача информации от рецепторов, передача эфферентных влияний к органам-эффекторам. В спинном мозге располагаются нейроны разных типов: α- и γ-мотонейроны, чувствительные, вставочные нейроны, возбуждающие и тормозящие. На его структурах замыкается большое количество рефлекторных дуг разной степени сложности, принимающих участие в регуляции соматических и вегетативных функций организма. Белое вещество спинного мозга выполняет проводниковую функцию, проводя импульсы как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Это позволяет нам воспринимать и реагировать на изменения, происходящие как внутри организма, так и в окружающем нас мире. Спинной мозг имеет богатое кровоснабжение, обеспечивающее высокую активность метаболических процессов в его нервных клетках. Поражение структур спинного мозга приводит к серьезным последствиям, таким как нарушение чувствительности, движений и других функций органов и во многом определяет внешние проявления патологического состояния или заболевания. Такие повреждения могут происходить за счет поломок на этапе онтогенеза, воздействия факторов инфекционной и неинфекционной природы, дефицита кровоснабжения. В свою очередь, наличие тех или иных симптомов позволяет предположить и диагностировать уровень поражения спинного мозга и возможные морфологические субстраты этого поражения.

Таким образом, морфологическую организацию спинного мозга и ее особенности необходимо учитывать при диагностике, прогнозе и лечении некоторых неврологических заболеваний.

Список литературы

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Клочкова С.В. Анатомия человека: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2022:464 [Sapin M.R., Nikityuk D.B., Nikolenko V.N., Klochkova S.V. Human anatomy: textbook. M.: GEOTAR-Media; 2022: 464 (In Russian)].

2. Ноздрачев А.Д., Маслюков П.М. Нормальная физиология: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019:1088 [Nozdrachev A.D., Maslyukov P.M. Normal physiology: textbook. M.: GEOTAR-Media; 2019:1088 (In Russian)].

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека: учебник. М.:ГЭОТАР-Медиа; 2023:896 [Prives M.G., Lysenkov N.K., Bushkovich V.I. Human anatomy: textbook. M.: GEOTAR-Media; 2023:896 (In Russian)].

4. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А., Тиссен Т.П. Спинальная ангионеврология: руководство для врачей. М.:МЕДпресс-информ; T.P. Spinal angioeducology: a guide for doctors. M.:MEDpress-inform;2003: 607 [Skoromets A.A., Skoromets A.P., Skoromets T.A., Tissen T.P. Spinal angioeducology: a guide for doctors. M.:MEDpress-inform;2003: 607(In Russian)].

5. Левин О.С., Штульман Д.Р. Неврология: справочник практического врача. М.:МЕДпресс-информ; 2019: 880 [Levin O.S., Shtulman D.R. Neurology: a practical doctor's handbook. M.:MEDpress-inform;2019: 880 (In Russian)].

6. Никифоров А.С., Гусев Е.И. Общая неврология: учебное пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа: 2007 [Nikiforov A.S., Gusev E.I. General neurology: a textbook. M.:GEOTAR-Media;2007:718 (In Russian)].

7. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология. М.: Медицина;2004: 444 [Nikiforov A.S. Konovalov A.N., Gusev.E.I. Clinical neurology. M.: Medicine: 2004: 444 (In Russian)].

8. Булах А.А., Ковлягин Д.Е. Травматическая болезнь спинного мозга: этиология, клиника, диагностика, отдаленные последствия. Вестник науки. 2024;6(75):1969-1979 [Bulakh A.A., Kovlyagin D.E. Traumatic spinal cord disease: etiology, clinic, diagnosis, long-term consequences. Bulletin of Science. 2024;6(75):1969-1979 (In Russian)]. URL: https://www.вестник-науки.рф/article/15435 [дата доступа: 24.01.2025]

9. Морозов И.Н., Млявых С.Г. Эпидемиология позвоночно-спинномозговой травмы (обзор). Медицинский альманах. 2011;4(17):157-159 [Morozov I.N., Mlyavykh S.G. Epidemiology of spinal cord injury (review). Medical almanac. 2011;4 (17):157-159. (In Russian)]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologiya-pozvonochno-spinnomozgovoy-travmy-obzor/viewer [дата доступа: 24.01.2025]

10. Maddali P., Moisi M., Page J. et al. Anatomical complications of epidural anesthesia: A comprehensive review. Clin Anat. 2017;30(3):342-346. doi:10.1002/ca.22831

11. Овечкин А.М., Политов М.Е., Морозов Д.В. Неврологические осложнения регионарной анестезии. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2018;12(1):6-14 [Ovechkin A.M., Politov M.E., Morozov D.V. Neurological complications of regional anesthesia. Regional anesthesia and treatment of acute pain. 2018;12(1):6-14 (In Russian)]. doi:10.188.21/1993-6508-2018-12-1-6-14

12. Бурлуцкая Д.В. Филонтогенетически обусловленные врожденные пороки развития спинного мозга. Молодежная наука – первый шаг в науку большую: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Петрозаводск: Новая наука;2023:238-247 [Burlutskaya D.V. Philontogenetically caused congenital malformations of the spinal cord. Youth science is the first step into big science: collection of articles of the IV International Scientific and Practical Conference. Petrozavodsk: New Science: 2023: 238-247 (In Russian)]. URL: https://sciencen.org/assets/Kontent/Konferencii/Arhiv-konferencij/KOF-801.pdf [дата доступа: 17.02.2025]

13. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: учеб. пособие. М.: Новая волна; 2023:316 [Sinelnikov R. D., Sinelnikov Ya.R., Sinelnikov A.Ya. Atlas of human anatomy: textbook manual. M.: New Wave; 2023:316 (In Russian)].

14. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И. Анатомия человека: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2024: 736 [Gaivoronsky I.V., Nichiporuk G.I., Gaivoronsky A.I. Human anatomy: textbook. M.: GEOTAR-Media; 2024: 736 (In Russian)].

15. Залетина А.В., Виссарионов С.В., Баиндурашвили А.Г. и др.. Распространенность врожденных пороков развития позвоночника у детей в регионах Российской Федерации. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018;4:63-66 [Zaletina A.V., Vissarionov S.V., Baindurashvili A.G. et al. Prevalence of congenital malformations of the spine in children in the regions of the Russian Federation. International Journal of Applied and Fundamental Research. 2018; 4:63-66. (In Russian)]. doi: 10.17513/mjpfi.12184

16. Виссарионов С.В., Богатырёв Т.Б., Кокушин Д.Н. Сочетание скрытых форм спинальной дизрафии и врожденных пороков развития позвоночника с аномалиями внутренних органов и систем у детей. Фундаментальные исследования. 2015;1(6):1138-1142 [Vissarionov S.V., Bogatyrev T.B., Kokushin D.N. Combination of latent forms of spinal dysraphy and congenital malformations of the spine with abnormalities of internal organs and systems in children. Fundamental research. 2015;1(6):1138-1142 (In Russian)]. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37728 [дата доступа: 24.01.2025]

17. Колесников Л.Л. Анатомия человека : атлас. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2022: 624 [Kolesnikov L.L. Human anatomy : atlas. M.: GEOTAR-Media; 2022: 624 (In Russian)].

18. Алейникова Т.В., Думбай В.Н., Кураев Г.А., Фельдман Г.Л. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие. Ростов-на-Дону: «Феникс»; 2000: 384 [Aleynikova T.V., Dumbai V.N., Kuraev G.A., Feldman G.L. Physiology of the central nervous system: a textbook. Rostov-on-Don: «Phoenix»; 2000: 384 (In Russian)].

19. Тель Л.З., Агаджанян Н.А., Хамчиев К.М., Циркин В.И., Лысенков С.П. Нормальная физиология: учебник. М.: Литтерра; 2021:832 [Tel L.Z., Aghajanyan N.A., Khamchiev K.M., Tsikin V.I., Lysenkov S.P. Normal physiology: textbook. M.: Litterra; 2021: 832 (In Russian)].

20. Каган И.И., Чемезов С.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2022:672 [Kagan I.I., Chemezov S.V. Topographic anatomy and operative surgery. M.: GEOTAR-Media; 2022: 672 (In Russian)].

21. Bauer C., Berne R., Cook D.I. и др. Фундаментальная и клиническая физиология: учебник для студентов высших учебных заведений. Под ред. А.Г. Камкина и А.А. Каменского. М.: Академия; 2004: 1072 [Bauer C., Berne R., Cook D.I. et al. Fundamental and clinical physiology: a textbook for students of higher educational institutions. Ed. by A.G. Kamkin and A.A. Kamensky. M.: Akademiya; 2004: 1072 (In Russian)].

22. Холл Дж.Э., Холл М.Э. Медицинская физиология по Гайтону и Холлу. М.: Логосфера; 2024:1346 [Hall J.E., Hall M.E. Medical physiology according to Gaiton and Hall. M.: Logosphere; 2024: 1346 (In Russian)].

23. Смирнов В.М., Яковлев В.Н. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия; 2004: 368 [Smirnov V.M., Yakovlev V.N. Physiology of the central nervous system: a textbook for students of higher educational institutions. M.: Akademiya; 2004: 368 (In Russian)].

24. Мументалер М., Бассетти К. Дифференциальный диагноз в неврологии. М.: МЕДпресс-информ; 2022: 420 [Mumentaler M., Bassetti K. Differential diagnosis in neurology. M.: MEDpress-inform; 2022: 420 (In Russian)].

Об авторах

Ирина Анатольевна БуланкинаРоссия

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины

Марина Иннокентьевна Губина

Россия

к.б.н., доцент кафедры нормальной физиологии

Людмила Олеговна Гуцол

Россия

к.б.н., доцент, доцент кафедры патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

Мария Игоревна Сусликова

Россия

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой нормальной физиологии

Анна Николаевна Синельникова

Россия

ассистент кафедры анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

Инна Игоревна Хакимова

Россия

врач-невролог высшей квалификационной категории, ООО «Профиль Медицинский центр» (664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 168, Россия)

Виктория Борисовна Андреева

Россия

преподаватель кафедры общепрофессиональных дисциплин Института сестринского образования, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

Рецензия

Для цитирования:

Буланкина И.А., Губина М.И., Гуцол Л.О., Сусликова М.И., Синельникова А.Н., Хакимова И.И., Андреева В.Б. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПИННОГО МОЗГА И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С НЕКОТОРЫМИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ (ЛЕКЦИЯ 1) (Из цикла «Центральная нервная система»). Байкальский медицинский журнал. 2025;4(1):58-74. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-58--74

For citation:

Bulankina I.A., Gubina M.I., Gutsol L.O., Suslikova M.I., Sinelnikova A.N., Khakimova I.I., Andreeva V.B. MORPHOLOGICAL ORGANIZATION OF THE SPINAL CORD AND ITS RELATIONSHIP WITH SOME PATHOLOGICAL CONDITIONS (LECTURE 1) (FROM THE CYCLE OF «CENTRAL NERVOUS SYSTEM»). Baikal Medical Journal. 2025;4(1):58-74. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-58--74