Перейти к:

ИРКУТСКИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-3-25-38

Аннотация

Статья посвящена истории формирования и развития Иркутских научных кардиологических школ, основоположниками которых явились академик Российской академии медицинских наук К.Р. Седов и член-корреспондент Российской академии наук А.А. Дзизинский. Представлены биографические сведения о К.Р. Седове и А.А. Дзизинском. Отражен их неоценимый вклад в организацию и становление кардиологической службы Иркутской области, подготовку кардиологических врачебных кадров. Особое внимание уделено роли этих выдающихся ученых в развитии кардиологии как фундаментальной и клинической науки. Описаны современные достижения и пути развития Иркутской кардиологической школы. Приведены данные о нынешних ее представителях – учениках и последователях К.Р. Седова и А.А. Дзизинского.

Ключевые слова

Для цитирования:

Протасов К.В. ИРКУТСКИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Байкальский медицинский журнал. 2024;3(3):25-38. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-3-25-38

For citation:

Protasov K.V. IRKUTSK CARDIOLOGY SCHOOLS: HISTORY AND MODERNITY. Baikal Medical Journal. 2024;3(3):25-38. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-3-25-38

Кардиологическая школа Константина Рафаиловича СЕДОВА

Рис. 1. Константин Рафаилович Седов (26.05.1918 – 19.07.1999) – академик АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Иркутского государственного медицинского института (1958-1986), директор НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН (1986-1992), лауреат Государственной премии СССР.

К.Р. Седов (рис. 1) родился 26 мая 1918 г. в селе Иваново Рыбинского района Ярославской области. В 1936 г. поступил в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, которую окончил с отличием в 1941 г. В том же году вступил в партию и, на третий день войны, был направлен на фронт. Начав свою боевую службу с военного врача, приняв участие в боях на Юго-Западном, 1-м Украинском, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, пройдя испытания вражеским пленом, К.Р. Седов закончил войну в должности начальника отделения военно-полевого госпиталя. День Победы он встретил в Берлине, оставив свою подпись на рейхстаге (рис. 2).

Рис. 2. Анна Николаевна Седова (Степанова) и Константин Рафаилович Седов, 1945 г.

В 1947 г. К.Р. Седов был назначен заведующим амбулаторией Объекта № 15 Министерства связи, откуда передавались сводки Совинформбюро. Без научного руководителя блестяще защитил в 1948 г. кандидатскую диссертацию «Гастроскопическая характеристика хронического гастрита и язвенной болезни» – одну из первых работ по эндоскопии в стране. С 1949 г. К.Р. Седов заведовал терапевтическим отделением Ставропольской больницы Куйбышевгидростроя, а с 1955 г. руководил Портовой больницей Куйбышевской Гидроэлектростанции.

В 1958 г. К.Р. Седов избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой госпитальной терапии Иркутского государственного медицинского института (ИГМИ). Эпоха деятельности кафедры госпитальной терапии ИГМИ под руководством К.Р. Седова – пора его становления и возмужания, пора творческого расцвета коллектива кафедры. Именно в Иркутске, в полной мере раскрылись уникальные способности К.Р. Седова как врача-клинициста, ученого, организатора науки и педагога. В 1967 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Эпидемиология и патология коронарного атеросклероза в Иркутской области».

Важным жизненным этапом К.Р. Седова стало десятилетие изучения медико-биологических проблем строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в качестве председателя Координационного совета Академии медицинских наук Союза Советских Социалистических Республик (АМН СССР) и Минздрава Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР) по научно-медицинским исследованиям в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

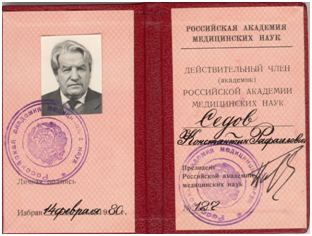

28 февраля 1974 г. впервые в Восточной Сибири К.Р. Седов избран член-корреспондентом АМН СССР, а 14 февраля 1980 г. – действительным членом (академиком) АМН СССР (рис. 3). В 1978 г. создана академическая группа К.Р. Седова – первая научная организация Сибирского отделения АМН СССР в Иркутске.

Рис. 3. Удостоверение действительного члена (академика) РАМН К.Р. Седова

В 1986 г. К.Р. Седов оставил кафедру и переехал в Красноярск, где до 1992 г. возглавлял Научно-исследовательский институт (НИИ) медицинских проблем Севера Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (СО РАМН), а затем стал советником при дирекции института.

К.Р. Седов был заместителем председателя Президиума Сибирского отделения Академии медицинских наук (СО АМН) СССР (с 1973 г.), членом Президиума Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения (ВСНЦ СО) РАМН (с 1986 г.), председателем областных научных обществ терапевтов, кардиологов, нефрологов, членом Президиума правления Всесоюзного и Всероссийского научных обществ терапевтов. Боевые и трудовые заслуги К.Р. Седова отмечены Государственной премией СССР, орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1 ст., Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями, грамотами и благодарностями. Академик К.Р. Седов умер 19 июля 1999 г. и похоронен на Радищевском кладбище в Иркутске.

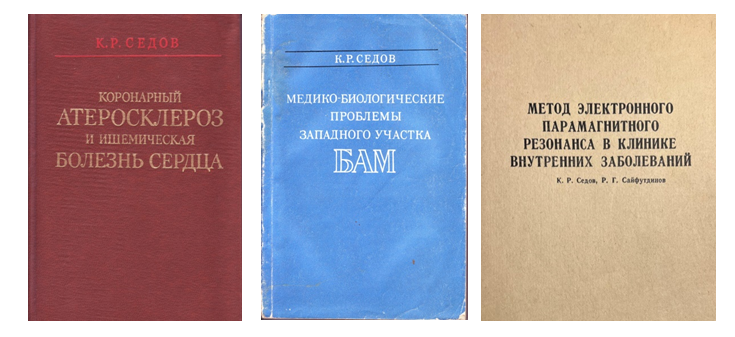

Круг научных интересов академика К.Р. Седова был необычайно широк и охватывал практически все разделы терапии. Изучение патологии сердечно-сосудистой системы занимает особое место в его научной биографии. Еще в середине 1950-х годов, на заре эпидемиологических исследований, К.Р. Седов провел массовое измерение и анализ артериального давления у 12 тыс. человек – строителей и работников Куйбышевской гидроэлектростанции (ГЭС). В Иркутской области К.Р. Седовым впервые создана кардиологическая научная школа, в основу которой были положены фундаментальные морфологические исследования коронарного атеросклероза в Восточной Сибири на выборках из более чем 21 тыс. человек и 4 тыс. аутопсий. Результаты этих научно-исследовательских работ были обобщены и проанализированы в его докторской диссертации «Эпидемиология и патология коронарного атеросклероза в Иркутской области», в монографиях «Кальциноз артерий (аорты и коронарных сосудов)» (соавт. А.М. Вихерт, Р.И. Соколова) [1] и «Коронарный атеросклероз и ишемическая болезнь сердца в Западном Прибайкалье» [2] (рис. 4.). Предметом изучения К.Р. Седова в дальнейшем явились различные аспекты патогенеза, клинико-лабораторных проявлений и лечения гипертонической болезни (Н.Н. Королева, А.А. Федотченко, С.Р. Кузнецов, Н. Гэнджэнав), инфаркта миокарда (В.Е. Бунаева), стабильной Ишемической болезни сердца (ИБС) (Р.Г. Сайфутдинов, Е.Б. Иванова), приобретенных пороков сердца (Л.М. Рыбалко, Р.И. Черных).

Рис. 4. Научные труды К.Р. Седова

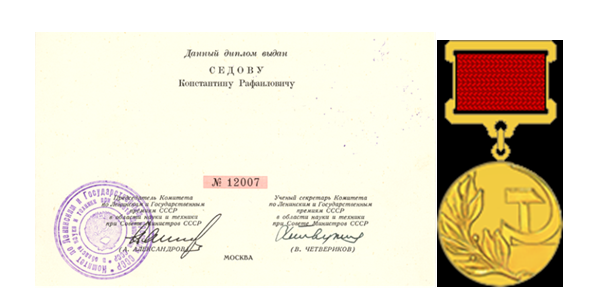

Важнейшим направлением деятельности научной школы К.Р. Седова стало изучение эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, в Восточной Сибири и на Крайнем Севере. Академиком Седовым, его учениками, коллегами по кафедре госпитальной терапии ИГМИ и НИИ медицинских проблем Севера получены обширные данные о распространенности и особенностях клинического течения ИБС, коронарного атеросклероза (А.А. Николаев, Ю.Ч. Бадмаин, И.И. Хамнагадаев, Ю.П. Мальчевский), гипертонической болезни (Н.Н. Королева, А.А. Федотченко, С.С. Гончаров, Л.С. Поликарпов, М.Д. Мальчевская), аритмий (С.А. Коровин, Н.Г. Гоголашвили) и др. К.Р. Седов координировал единую государственную программу «Медико-биологические проблемы Севера и здоровье населения Сибири». В 1982 г. К.Р. Седов совместно с группой ученых был удостоен Государственной премии СССР за изучение эпидемиологии важнейших неинфекционных заболеваний (рис. 5).

Рис. 5. Диплом лауреата и медаль Государственной премии СССР К.Р. Седова

С начала строительства БАМа, полувековой юбилей которого мы отмечаем в этом году, К.Р. Седов возглавил комплексное научное направление по изучению медико-биологических проблем зоны БАМ, координируя деятельность около 50 научных организаций страны. Под руководством К.Р. Седова у строителей БАМ проведены исследования широкого спектра болезней внутренних органов, в том числе артериальной гипертензии (С.С. Гончаров, Л.М. Рыбалко, В.Ф. Немерова, Л.М. Филатникова), ИБС (Ю.Ч. Бадмаин), аритмий сердца (С.А. Коровин). Выяснению биофизических механизмов адаптации у строителей БАМ в норме и при патологии были посвящены работы, выполненные в уникальной лаборатории электронного парамагнитного резонанса, созданной по инициативе К.Р. Седова (Р.Г. Сайфутдинов, А.Л. Клещев, Ю.В. Зобнин). По результатам исследований организованы многочисленные всесоюзные и всероссийские научные конференции. Только К.Р. Седовым с соавторами опубликовано более семидесяти статей, монография «Медико-биологические проблемы Западного участка БАМ» [3].

Ряд научных изысканий Константина Рафаиловича был посвящен изучению структурно-функционального состояния сердца и сосудов при различных заболеваниях: пневмонии (Л.Н. Горячкина), системной красной волчанке (Г.П. Гуртовая), лейкозе (А.П. Силин), слюдяном пневмокониозе (С.И. Иванова), тиреотоксикозе (З.С. Кобелевская), клещевом энцефалите (К.В. Сухов).

Острое чувство новизны, дар научного прозрения К.Р. Седова способствовали созданию в Иркутске ряда лабораторий: ангиографии, радиоизотопной и ультразвуковой, иммунологической. Это способствовало не только внедрению в кардиологическую практику самых современных методов диагностики, но и послужило научно-исследовательской базой последующих клинических и фундаментальных изысканий.

К.Р. Седов – автор свыше 600 печатных работ, в том числе 6 монографий, 11 изобретений, 12 учебно-методических изданий, редактор 23 сборников научных трудов. Под его руководством и при научном консультировании выполнены 99 кандидатских и 7 докторских диссертаций. Из них 28 кандидатских и 3 докторских диссертации были посвящены проблемам кардиологии [4, 5].

Невозможно переоценить вклад академика К.Р. Седова в развитие кардиологической службы Иркутской области. Вскоре после его приезда в Иркутск в 1961 г. состоялся первый набор врачей на курсы повышения квалификации по ЭКГ и кардиологии. В 1964 году под председательством К.Р. Седова организовано областное кардиологическое общество. К.Р. Седов инициирует открытие в 1958 г. кардиоревматологического центра (Н.А. Кравец, Л.П. Шевелева), стационарного кардиоревматологического отделения в Братске в 1968 г. (Г.М. Лаптева), кардиологического отделения в Иркутской областной клинической больнице (ИОКБ) в 1974 г. (заведующие Н.А. Кравец, Г.Г. Булавинцева, Г.М. Лаптева, А.Л. Черкашина).

Заложенные К.Р. Седовым 60 лет назад принципы работы кардиологической службы позволили современному поколению кардиологов региона под руководством главного внештатного специалиста кардиолога области и заведующего кардиологическим отделением ИОКБ Н.А. Храмцовой успешно решать задачи по коренному реформированию системы оказания помощи кардиологическим больным. Неизменно соблюдаются установленные К.Р. Седовым традиции тесного взаимодействия кардиологического отделения больницы с ведущими специалистами-кардиологами кафедры госпитальной терапии Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ), кафедры кардиологии и функциональной диагностики Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования (ИГМАПО).

Ученики и продолжатели кардиологической школы академика К.Р. Седова

Рафик Галимзянович Сайфутдинов – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Родился в 1951 г. в Казани. После окончания в 1975 г. ИГМИ работал в кардиологическом отделении ИОКБ. В 1979 г. принят в академическую группу академика К.Р. Седова. С декабря 1979 г. Р.Г. Сайфудинов на кафедре госпитальной терапии ИГМИ, где прошел путь от ассистента до профессора. В 1995 г. организовал и до 1999 г. возглавлял кафедру внутренних болезней с курсами профпатологии, токсикологии и военно-полевой терапии ИГМУ. В 1979 г. им была организована лаборатория электронного парамагнитного резонанса по исследованию парамагнитных центров в биологических тканях человека и их роли в патогенезе заболеваний, тем самым создано новое научное направление – электронный парамагнитный резонанс в клинике внутренних болезней [6]. В 1984 Р.Г. Сайфутдинов под руководством К.Р. Седова защитил кандидатскую диссертацию «Исследование свободных радикалов крови и ее компонентов у больных ишемической болезнью сердца», а в 1989 г. – докторскую диссертацию «Парамагнитные центры биологических жидкостей человека и их диагностическая и патогенетическая роль при некоторых заболеваниях внутренних органов» (научные консультанты К.Р. Седов, М.Г. Воронков). Рафиком Галимзяновичем опубликовано 549 работ в отечественной и 83 в международной печати, 9 монографий (две из них в США и Японии), 36 учебно-методических изданий, получено 17 патентов на изобретения. Под его руководством выполнены три докторских и 30 кандидатских диссертаций. С 1999 г. по настоящее время профессор Р.Г. Сайфутдинов заведует кафедрой госпитальной и поликлинической терапии Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Рис. 6. Профессор Р.Г. Сайфутдинов

Галина Михайловна Орлова – доктор медицинских наук, профессор. После окончания ИГМИ в 1979 г. работала врачом-нефрологом в ИОКБ. В 1988-1996 гг. – ассистент, в 2003-2022 гг. – заведующий, а с 2022 г. – профессор кафедры госпитальной терапии ИГМИ, впоследствии ИГМУ. В 1996-2003 гг. являлась доцентом на кафедре уронефрологии и кафедре терапии и кардиологии Иркутского государственного института усовершенствования врачей (ИГИУВ). В 1992 г защитила кандидатскую диссертацию на тему «Парамагнитные центры крови у больных с хронической почечной недостаточностью» (научные руководители Т.П. Сизых и Р.Г. Сайфутдинов), в 2003 г. – докторскую диссертацию на тему «Хроническая почечная недостаточность в Прибайкалье: распространенность, клинико-эпидемиологическая характеристика, факторы риска ускоренного прогрессирования» (научные консультанты А.А. Дзизинский и Н.А. Томилина). Будучи заведующей кафедрой госпитальной терапии Г.М. Орлова активно развивала кардиологическое научное направление кафедры. Фокус исследований был направлен на этнические особенности кардиоваскулярной патологии в Прибайкалье и клинико-патогенетические аспекты острого инфаркта миокарда. Под руководством Г.М. Орловой подготовлены 15 кандидатских диссертаций, в том числе 7 по кардиологической тематике. Г.М. Орлова – автор более 200 научных работ, 3 монографий, 20 учебных пособий, 3 патентов.

Рис. 7. Профессор Г.М. Орлова

Арнольд Рувимович Фукс (1939 – 1996) – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии ИГМИ (1971-1979), доцент кафедры терапии и кардиологии ИГИУВа (1979-1996). Под руководством К.Р. Седова защитил кандидатскую диссертацию по эпидемиологии хронических заболеваний желчевыводящих путей. Но главная его специальность – кардиология, в частности – эхокардиография, ставшая «делом жизни». А.Р. Фукс внедрил эхокардиографию в клиническую практику иркутских больниц, разработал классификацию показателей систолической и диастолической дисфункции сердца, воспитал целую плеяду учеников и последователей. По материалам исследований совместно с А.А. Дзизинским в 1995 г. написал уникальную на тот период монографию «Хроническая сердечная недостаточность».

Рис. 8. Доцент А.Р. Фукс

Галина Прохоровна Гуртовая – кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный врач Российской Федерации. После окончания ИГМИ (1971 г.) работала врачом-терапевтом в ИОКБ. В 1977-2023 гг. Г.П. Гуртовая – доцент кафедры госпитальной терапии ИГМУ. Блестящий клиницист, великолепный преподаватель кардиологии и функциональной диагностики, наставник ординаторов по специальности «Кардиология». В 1985 г. Г.П. Гуртовая под руководством К.Р. Седова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Состояние сократительной способности миокарда и центральной гемодинамики у больных системной красной волчанкой». Автор около 100 научных публикаций и учебных пособий.

Александр Федорович Портнягин – кандидат медицинских наук, доцент. В 1978 г. по инициативе К.Р. Седова и заведующего кафедрой госпитальной хирургии ИГМИ доцента В.И. Астафьева в ИОКБ организован кабинет, а затем отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, которое возглавил А.Ф. Портнягин и руководил им до 1991 г. В настоящее время А.Ф. Портнягин – доцент кафедры госпитальной терапии ИГМУ, курирует лечебную и образовательную деятельность кафедры в области кардиологии. Автор около 100 научных публикаций, 5 учебных пособий, патента на изобретение.

Кардиологическая школа Александра Александровича ДЗИЗИНСКОГО

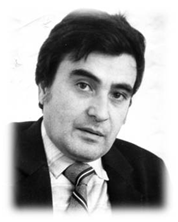

Рис. 9. Александр Александрович Дзизинский (01.09.1936-14.01.2020) - член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии и кардиологии (1979-2012), ректор Иркутского государственного института усовершенствования врачей (1988-2007), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный кардиолог Российской Федерации.

А.А. Дзизинский родился 1 сентября 1936 г. в г. Фастове Киевской области. В 1961 г. с отличием закончил Новосибирский государственный медицинский институт, где в дальнейшем проработал 12 лет, пройдя путь от клинического ординатора и аспиранта до заведующего кафедрой факультетской терапии педиатрического факультета (1968-1973 гг.). Своими учителями Александр Александрович называл выдающихся отечественных терапевтов Заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Г.Д. Залесского и академика РАМН В.П. Казначеева. В 1964 г. под руководством В.П. Казначеева А.А. Дзизинский защитил кандидатскую диссертацию «Гепарин, липопротеиназная и фибринолитическая активность крови у больных атеросклерозом при лечении препаратами йода», а в 1970 г., в возрасте 34 лет, – докторскую диссертацию «Трофическая функция капилляро-соединительнотканных структур в патогенезе и клинике атеросклероза и гипертонической болезни». В 1973-1976 гг. А.А. Дзизинский работал заведующим клиническим отделом Института цитологии и генетики СО АН СССР (Новосибирск), а в 1976-1979 гг. – заместителем директора по науке и заведующим отделом атеросклероза Украинского НИИ кардиологии им. М.Д. Стражеско (Киев).

Но лучшие годы жизни профессора А.А. Дзизинского прошли в Иркутске, в государственном институте усовершенствования врачей (ныне Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – ИГМАПО), где в полной мере проявились его выдающиеся качества учёного, врача, педагога, организатора науки и здравоохранения. А.А. Дзизинский приехал в Иркутск в 1979 г., в год основания ИГИУВа, организовал и возглавил кафедру терапии (с 2004 г. терапии и кардиологии) – первую кафедру вновь созданного института. С 1988 по 2007 г. А.А. Дзизинский избирался ректором ИГИУВа, ставшего под его руководством ведущим научно-образовательным центром дополнительного профессионального медицинского образования Сибири и Дальнего Востока. С 2007 по 2020 г. А.А. Дзизинский являлся почетным ректором ИГМАПО.

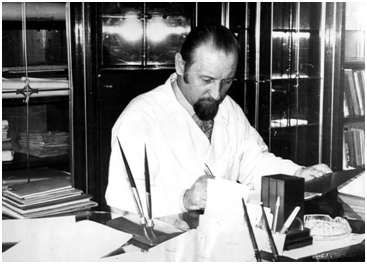

Однако главным приоритетом разносторонней созидательной деятельности А.А. Дзизинского оставалась кафедра терапии и кардиологии, одна из лучших терапевтических кафедр последипломного медицинского образования, известная далеко за пределами Иркутска, основная учебная база подготовки врачей-кардиологов Восточной Сибири (рис. 10).

Рис. 10. Профессор А.А. Дзизинский в своем рабочем кабинете на кафедре терапии ИГИУВа

Здесь наиболее ярко проявился многогранный талант А.А. Дзизинского. За 33 года на кафедре, возглавляемой А.А. Дзизинским, прошли обучение более 9000 врачей, 182 ординатора, 100 интернов и 18 аспирантов. В 2012 г. за заслуги в деле подготовки кардиологических врачебных кадров А.А. Дзизинский одним из первых был удостоен премии Российского кардиологического общества «За выдающийся вклад в образовательную деятельность в области кардиологии». Профессор А.А. Дзизинский руководил кафедрой до 2012 г. В конце января 2012 г. он оставляет Иркутск и переезжает в Киев. Все годы жизни А.А. Дзизинского в Иркутске трудно себе представить без имени Нелли Игнатьевны Дзизинской, его супруги, кандидата медицинских наук, опытнейшего терапевта и кардиолога, в 90-е годы доцента кафедры факультетской терапии ИГМИ.

А.А. Дзизинский – член-корреспондент РАМН с 19 февраля 1994 г. (член-корреспондент РАН c 27 июня 2014 г.), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный кардиолог России, Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия. А.А. Дзизинский являлся членом правления Всероссийского научного общества кардиологов, проблемной комиссии «Кардиология» СО РАМН, Межведомственного научного совета по сердечно-сосудистым заболеваниям РАМН и Минздрава России, Президиума ВСНЦ СО РАМН. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Почета», тремя медалями и знаком «Отличник здравоохранения». Профессор А.А. Дзизинский скончался 14 января 2020 г. в г. Киеве.

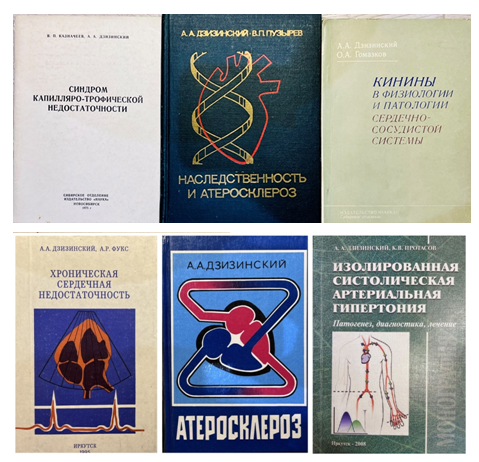

Член-корреспондент РАН А.А. Дзизинский оставил яркий след в науке. Научные исследования А.А. Дзизинского и руководимых им коллективов проводились по актуальным проблемам кардиологии, общей клинической патологии, медицинской генетики и курортологии. Большую научную ценность представляют фундаментальные труды А.А. Дзизинского о роли гистогематических барьеров, кислородного баланса тканей и гуморальных систем их регуляции в патогенезе ряда патологических процессов. Материалы исследований по патологии микрососудов обобщены в первых двух отечественных монографиях на эту тему, написанных А.А. Дзизинским совместно с В.П. Казначеевым («Клиническая патология транскапиллярного обмена», 1975 [7]; «Синдром капилляро-трофической недостаточности», 1975 [8]). А.А. Дзизинский одним из первых в стране начал изучение роли калликреин-кининовой системы в патогенезе и клинических проявлениях стенокардии и инфаркта миокарда. Итогом исследований стала первая отечественная монография на эту тему «Кинины в физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы» (1976, соавт. О.А. Гомазков) [9]. А.А. Дзизинский внес большой вклад в изучение генетики атеросклероза, ИБС, гипертонической болезни. Совместно с В.П. Пузыревым в 1977 г. им написана первая в СССР по данной тематике монография «Наследственность и атеросклероз» [10] (рис. 11).

Рис. 11. Научные труды А.А. Дзизинского

Иркутский период жизни А.А. Дзизинского характеризуется успешным воплощением и дальнейшим развитием его научных идей в области кардиологии. На кафедру терапии и кардиологии приглашаются как ведущие ученые и клиницисты кардиологи (А.А. Федотченко, А.Р. Фукс, Т.Н. Никитина, Е.А. Тарасова), так и талантливая молодежь. Кафедра оснащается уникальной аппаратурой. За короткий период защищаются десятки диссертаций. Формируется кардиологическая школа профессора Дзизинского. Проведены фундаментальные исследования реактивности сердца и сосудов, в том числе адренореактивности (А.А. Федотченко, Д.Д. Молоков, С.Г. Абрамович, Н.И. Тимофеева), колебательных явлений в сердечном ритме и артериальном давлении (С.Г. Куклин, Ф.И. Белялов, Ю.Ю. Смирнова, А.В. Гринчук), сократительной и диастолической функций миокарда у больных ИБС и гипертонической болезнью (А.А. Ананьев, А.Б. Болданов, Д.В. Пивень, К.В. Погодин). Приоритетными являются исследования А.А. Дзизинского и его учеников по проблемам артериальной гипертензии (В.З. Пьянков, К.В. Протасов, Г.М. Синькова, Д.А. Синкевич), инфаркта миокарда (В.П. Катюбин, В.Н. Тумак, А.В. Куприянова), коморбидности болезней системы кровообращения (В.П. Хохлов, А.В. Синьков, Н.А. Храмцова, Ю.Н. Краснова, Н.М. Быкова, Е.И. Батьянова, Е.Е. Кожевникова).

Материалы этих работ обобщены А.А. Дзизинским в монографиях «Хроническая сердечная недостаточность» (1995, соавт. А.Р. Фукс) [11], «Атеросклероз» (1997) [12], «Краткосрочная нестабильность при гипертонической болезни (Анализ. Прогноз)» (2003, соавт. С.Г. Куклин) [13], «Изолированная систолическая артериальная гипертония: патогенез, диагностика, лечение» (2008, соавт. К.В. Протасов) [14], «Кардиоваскулярная патология у больных ревматоидным артритом (клинико-патогенетические взаимосвязи, диагностика и прогнозирование)» (2010, соавт. Н.А. Храмцова) [15], в главе Тома 5 «Атласа временных вариаций природных, антропогенных и социальных процессов» (2013, соавт. С.Г. Куклин, И.М. Михалевич, Н.Ю. Рожкова, Ю.М. Титов, А.А. Темников).

Под руководством А.А. Дзизинского защищены 15 докторских и 44 кандидатских диссертации. Им опубликовано 529 научных работ, в том числе 11 монографий, два руководства и 22 учебных пособия для врачей. Получено 16 авторских свидетельств и патентов. А.А. Дзизинский инициировал создание и в течение 15 лет являлся председателем диссертационного совета ИГМАПО по научным специальностям «Внутренние болезни» и «Нервные болезни» [16].

Деятельность кардиологической школы А.А. Дзизинского неразрывно связана с практической кардиологией. Клинической базой новой кафедры стала в 1979 г. Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский (ДКБ). С того момента А.А. Дзизинский непосредственно участвует в формировании и во многом определяет развитие ДКБ и всей терапевтической службы Восточно-Сибирской железной дороги. В 1980 г. по инициативе А.А. Дзизинского в ДКБ открывается специализированное кардиологическое отделение (заведующие Л.И. Баженова, Н.В. Шкодина), в 2000 г. кардиореанимационное отделение (И.А. Шарова). Представители школы А.А. Дзизинского изучают не только теоретические основы, но и активно внедряют в кардиологическую практику региона методы эхокардиографии и функциональной диагностики (А.Р. Фукс, А.Б. Болданов, В.П. Хохлов, Л.И. Бараш, К.В. Погодин, Е.А. Петухова).

А.А. Дзизинский – организатор и первый президент Ассоциации терапевтов Иркутской области (1992), которая за тридцать лет своей работы стала настоящей школой кардиологов и врачей других терапевтических специальностей. Во главе аттестационной комиссии Минздрава Иркутской области он многие годы занимался аттестацией врачей-кардиологов. Совместно с ведущими кардиологами Сибири участвовал в реализации научно-практической программы РОНМЭКС («Разработать организационные и научные методы повышения эффективности кардиологической службы Сибири») [17].

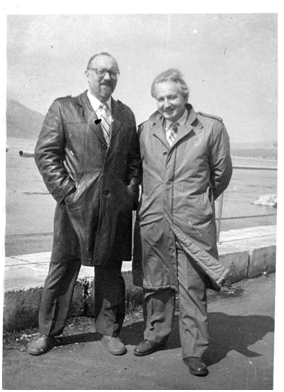

Рис. 12. А.А. Дзизинский и академик РАН Р.С. Карпов на Байкале

А.А. Дзизинский принял участие в подготовке исторического «Первого доклада экспертов Научного общества по изучению артериальной гипертонии, Всероссийского научного общества кардиологов и Межведомственного совета по сердечно-сосудистым заболеваниям» – ДАГ 1 (2000), определившего современную стратегию борьбы с артериальной гипертензией в России [18], был руководителем государственной программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Иркутской области на 2002-2008 годы».

Ученики и продолжатели кардиологической школы член-корреспондента РАН А.А. Дзизинского

Александр Александрович Федотченко - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Отличник здравоохранения, Почётный профессор ИГМАПО. Родился 15 августа 1940 г. в семье врачей. Его мама – З.С. Кобелевская – работала на кафедре госпитальной терапии ИГМИ, отец – врач-травматолог, авиационный врач. В 1964 г. закончил ИГМИ, в 1972 г. под руководством К.Р. Седова защитил кандидатскую диссертацию «Эффективность лечения больных гипертонической болезнью на Иркутском курорте «Ангара». Работал ассистентом кафедры госпитальной терапии ИГМИ. В 1972-1979 гг. руководил палатой интенсивной терапии при кардиологическом отделении ИОКБ. В 1979 г. первым из всех сотрудников приглашен профессором А.А. Дзизинским на должность доцента вновь созданной кафедры терапии ИГИУВа. В 1986 г. А.А. Федотченко организовал в институте новую кафедру физиотерапии и курортологии, которую возглавлял до 2005 г., а затем до 2022 г. занимал должность профессора кафедры. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию «Адренергическая реактивность сердца и сосудов в механизмах развития гипертонической болезни и влияния на неё курортной терапии» (научный консультант А.А. Дзизинский). А.А. Федотченко – автор свыше 250 научных работ, в том числе 6 монографий, 8 изобретений, 22 учебно-методических изданий, редактор 10 сборников научных трудов.

Рис. 13. Профессор А.А. Федотченко

Сергей Германович Куклин – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации. С.Г Куклин в 1976 г. закончил ИГМИ, под руководством К.Р. Седова обучался в ординатуре на кафедре госпитальной терапии. С 1979 г. работает на кафедре терапии ИГМАПО, которую возглавил в 2012 г. после А.А. Дзизинского. За годы работы на кафедре С.Г. Куклин сформировался как великолепный клиницист, опытнейший врач-кардиолог с необычайно широким кругозором и нестандартным клиническим мышлением. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию «Динамика медленных волн в структуре сердечного ритма у больных гипертонической болезнью», а в 2003 г. – докторскую диссертацию «Краткосрочные нестабильные состояния при гипертонической болезни и ишемической болезни сердца» (научный консультант А.А. Дзизинский). С.Г. Куклин – президент Ассоциации терапевтов Иркутской области, председатель аттестационной комиссии по терапии Минздрава Иркутской области. Автор и соавтор 115 научных статей, 6 монографий, 5 патентов. Редактор 6 сборников научных трудов.

Рис. 14. Профессор С.Г. Куклин

Станислав Григорьевич Абрамович – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Прошел путь от старшего лаборанта кафедры терапии ИГИУВа до заведующего кафедрой физиотерапии и курортологии (с 2019 г. физической и реабилитационной медицины) ИГМАПО с 2005 г. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию «Состояние реактивности микрососудов, микроциркуляции и центральной гемодинамики у больных гипертонической болезнью под влиянием лечения сероводородными хлоридными натриевыми водами» (научный руководитель А.А. Дзизинский), в 2001 г. – докторскую диссертацию «Медико-биологическое обоснование применения физических методов лечения у больных гипертонической болезнью пожилого возраста» (научные консультанты А.А. Дзизинский, А.А. Федотченко). Автор более 500 публикаций, среди которых 13 монографий, 42 учебных пособия, 10 патентов, 15 свидетельств о регистрации программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных. С.Г. Абрамович внес существенный вклад в изучение роли физических факторов в реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях, в разработку технологий персонализированного лечения кардиологических больных в санаторно-курортных условиях.

Рис. 15. Профессор С.Г. Абрамович

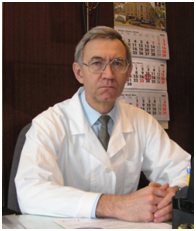

Константин Викторович Протасов – доктор медицинских наук, профессор. В 1994 г. с отличием закончил ИГМИ. В 1998 г. под руководством Р.Г. Сайфутдинова защитил кандидатскую диссертацию «Холестеринпревращающая способность микрофлоры кишечника больных ишемической болезнью сердца», в 2008 г. – докторскую диссертацию «Клинико-патогенетические взаимосвязи пульсового давления и прогрессирования артериальной гипертонии» (научный консультант А.А. Дзизинский). С 2003 г. К.В. Протасов работает в ИГМАПО, где прошел путь от ассистента кафедры терапии и кардиологии до проректора по научной работе – заместителя директора по науке и развитию. В 2016 г. К.В. Протасов организовал и возглавил новую кафедру кардиологии (с 2018 г. кардиологии и функциональной диагностики) ИГМАПО. Автор 390 публикаций, среди которых 3 монографии, 33 учебно-методических издания, 7 патентов на изобретение, 7 свидетельств о регистрации баз данных. Редактор 3 сборников научных трудов. Под его научным руководством подготовлены 7 кандидатских диссертаций. Является членом диссертационных советов 21.3.054.02 и 21.2.077.01, редакционного совета «Российского кардиологического журнала», профильной комиссии Минздрава России по кардиологии, руководитель Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Общество специалистов по сердечной недостаточности».

Рис. 16. Профессор К.В. Протасов

Наталья Анатольевна Храмцова – доктор медицинских наук, доцент. Закончила ИГМИ в 1995 г. В 2000 г. приглашена А.А. Дзизинским на кафедру терапии и кардиологии на должность ассистента кафедры. В 2002 г. Н.А. Храмцова защитила кандидатскую диссертацию «Клинико-эпидемиологическая характеристика поражений проксимального отдела бедра при остеопорозе в популяции г. Иркутска» (научный руководитель Л.В. Меньшикова), в 2010 г. – докторскую диссертацию «Кардиоваскулярные заболевания при патологии суставов и остеопорозе в Прибайкалье» (научный консультант А.А. Дзизинский). Н.А. Храмцова – автор свыше 100 научных публикаций, 2 монографий, 2 патентов на изобретения. Под ее научным руководством выполнены 2 кандидатские диссертации. В настоящее время Н.А. Храмцова – профессор кафедры терапии ИГМАПО, заведующая отделением неотложной кардиологии ИОКБ, главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Иркутской области, член профильной комиссии Минздрава России по кардиологии.

Рис. 17. Д.м.н. доцент Н.А. Храмцова

Последнее десятилетие ознаменовалось радикальным преобразованием и модернизацией кардиологической службы страны. Существенным образом изменилась система подготовки и повышения квалификации кардиологических кадров. Прочный фундамент иркутской кардиологии, заложенный К.Р. Седовым и А.А. Дзизинским, позволяет их ученикам и продолжателям успешно отвечать на вызовы времени, уверенно смотреть в будущее. Кардиологическую службу Иркутской области и ведущее кардиологическое стационарное отделение возглавляет ученица А.А. Дзизинского профессор кафедры терапии ИГМАПО д.м.н. Н.А. Храмцова. В Иркутске функционирует специализированная кафедра кардиологии и функциональной диагностики ИГМАПО (заведующий профессор К.В. Протасов), призванная улучшить качество подготовки врачей-кардиологов. Активно продолжаются научные исследования в рамках межкафедральной темы научно-исследовательской работы (НИР) ИГМАПО «Болезни системы кровообращения и коморбидная патология в Байкальском регионе: клинико-патогенетические и диагностические аспекты» (руководители К.В. Протасов, С.Г. Куклин). В 2022 г. научный коллектив в составе К.В. Протасова, С.Г. Куклина, О.В. Федоришиной, Е.В. Онучиной и О.А. Ивановой за цикл научных работ «Новые подходы к диагностике, лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и их коморбидных форм» стал лауреатом областного конкурса в сфере науки и техники 2022 года в номинации «За значительный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономических проблем Иркутской области». Бывший сотрудник кафедры терапии ИГИУВа, возглавляемой А.А. Дзизинским, ныне профессор кафедры геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии ИГМАПО д.м.н. Ф.И. Белялов является председателем Иркутского областного отделения Российского кардиологического общества.

Признанием заслуг Иркутской кардиологической школы в становлении и развитии сибирской кардиологии явился Х юбилейный Съезд кардиологов Сибирского федерального округа, впервые в истории проведенный в г. Иркутске 7-9 сентября 2023 г.

Список литературы

1. Вихерт А.М., Седов К.Р., Соколова Р.И. Кальциноз артерий (аорты и коронарных сосудов). М.:Медицина;1970. [Vikhert A.M., Sedov K.R., Sokolova R.I. Calcification of arteries (aorta and coronary vessels). M.:Meditsina;1970 (In Russian)].

2. Седов К.Р. Коронарный атеросклероз и ишемическая болезнь сердца в Западном Прибайкалье. Новосибирск:Наука;1979. [Sedov K.R. Coronary atherosclerosis and coronary heart disease in the Western Baikal region. Novosibirsk:Nauka;1979 (In Russian)].

3. Седов К.Р., Казначеев В.П. (ред.) Медико-биологические проблемы Западного участка БАМ. Новосибирск:Наука.Сибирское отделение;1982. [Sedov K.R., Kaznacheev V.P. (eds). Medical and biological problems of the Western section of the BAM. Novosibirsk: Nauka.Sibirskoe otdelenie;1982 (In Russian)].

4. Зобнин Ю.В. Эпоха - Константин Рафаилович (в честь 90-летия со дня рождения академика РАМН К.Р. Седова). Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2008;78(3):109-113 [Zobnin Yu.V. Epoch – Konstantin Rafailovich (for the 90th anniversary of K.R. Sedov birth). Siberian Medical J (Irkutsk). 2008;78(3):109-113 (In Russian)]. https://www.bmjour.ru/jour/issue/view/127/showToc [дата доступа: 11.06.2024]

5. Зобнин Ю.В., Седов С.К. Одержимый страстью познания. Страницы биографии академика К.Р. Седова (к 95-летию со дня рождения). Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2013;122(7):134-140 [Zobnin Yu.V, Sedov S.K. Possessed with passion of knowledge. Pages of the biography of academician K.R. Sedov (for the 95th anniversary of his birth). Siberian Medical J (Irkutsk). 2013;122(7):134-140. (In Russian)]. https://www.bmjour.ru/jour/issue/view/47/showToc [дата доступа: 11.06.2024]

6. Седов К.Р., Сайфутдинов Р.Г. Метод электронного парамагнитного резонанса в клинике внутренних заболеваний. Иркутск;1993 [Sedov K.R., Sayfutdinov R.G. Electron paramagnetic resonance method in the clinic of internal diseases. Irkutsk; 1993 (In Russian)].

7. Казначеев В.П., Дзизинский А.А. Клиническая патология транскапиллярного обмена. М.:Медицина;1975. [Kaznacheev V.P., Dzizinsky A.A. Clinical pathology of transcapillary exchange. M.:Meditsina;1975 (In Russian)].

8. Казначеев В.П., Дзизинский А.А. Синдром капиллярно-трофической недостаточности. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение;1975. [Kaznacheev V.P., Dzizinsky A.A. Capillary-trophic insufficiency syndrome. Novosibirsk: Nauka. Sibirskoe otdelenie;1975 (In Russian)].

9. Дзизинский А.А., Гомазков О.А. Кинины в физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение; 1976. [Dzizinsky A.A., Gomazkov O.A. Kinins in the physiology and pathology of the cardiovascular system. Novosibirsk: Nauka. Sibirskoe otdelenie;1976 (In Russian)].

10. Дзизинский А.А., Пузырев В.П. Наследственность и атеросклероз. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение;1977. [Dzizinsky A.A., Puzyrev V.P. Heredity and atherosclerosis. Novosibirsk: Nauka. Sibirskoe otdelenie;1977 (In Russian)].

11. Дзизинский А.А., Фукс А.Р. Хроническая сердечная недостаточность. Иркутск: Издательство Иркутского ГИУВа;1995. [Dzizinsky A.A., Fuks A.R. Chronic heart failure. Irkutsk: Izdatel'stvo Irkutskogo GIUVa;1995 (In Russian)].

12. Дзизинский А.А. Атеросклероз. Иркутск:Издательство Иркутского университета; 1997. [Dzizinsky A.A. Atherosclerosis. Irkutsk: Izdatel'stvo Irkutskogo universiteta;1997 (In Russian)].

13. Куклин С.Г., Дзизинский А.А. Краткосрочная нестабильность при гипертонической болезни (Анализ. Прогноз). Иркутск:Издательство Иркутского ГИУВа;2003. [Kuklin S.G., Dzizinsky A.A. Short-term instability in hypertension (Analysis. Prognosis). Irkutsk: Izdatel'stvo Irkutskogo GIUVa;2003 (In Russian)].

14. Дзизинский А.А., Протасов К.В. Изолированная систолическая артериальная гипертония: патогенез, диагностика, лечение. Иркутск:РИО Иркутского ГИУВа;2008. [Dzizinsky A.A., Protasov K.V. Isolated systolic arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis, treatment. Irkutsk:RIO Irkutskogo GIUVa; 2008 (In Russian)].

15. Храмцова Н.А., Дзизинский А.А. Кардиоваскулярная патология у больных ревматоидным артритом (клинико-патогенетические взаимосвязи, диагностика и прогнозирование). Иркутск:РИО Иркутского ГИУВа;2010. [Khramtsova N.A., Dzizinsky A.A. Cardiovascular pathology in patients with rheumatoid arthritis (clinical and pathogenetic relationships, diagnosis and prognosis). Irkutsk:RIO Irkutskogo GIUVa; 2010 (In Russian)].

16. Дзизинский Александр Александрович (к 80-летию со дня рождения). Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2016;144(5):59-60 [Dzizinsky Alexander Alexandrovich (for the 80th anniversary of his birth). Siberian Medical J (Irkutsk). 2016;144(7):59–60 (In Russian)]. https://www.bmjour.ru/jour/issue/viewIssue/21/16 [дата доступа: 11.06.2024]

17. Шляхто Е.В., Арутюнов Г.П., Тарловская Е.И. Кардиологические школы России. М.:Российское кардиологическое общество;2023. [Shlyakhto E.V., Arutyunov G.P., Tarlovskaya E.I. Cardiological schools of Russia. M.:Rossiyskoe kardiologicheskoe obshchestvo;2023 (In Russian)].

18. Профилактика, диагностика и лечение первичной артериальной гипертонии в Российской Федерации. Первый доклад экспертов Научного общества по изучению артериальной гипертонии, Всероссийского научного общества кардиологов и Межведомственного совета по сердечно-сосудистым заболеваниям (ДАГ-1). Русский медицинский журнал. 2000;8(8):318–346. [Prevention, diagnosis and treatment of primary arterial hypertension in the Russian Federation. Prophylactics, Diagnostics, and Therapy of Essential Arterial Hypertension in the Russian Federation. First Expert Report of Scientific Society for Arterial Hypertension, All-Russian Cardiological Society and Interdepartmental Council on Cardiovalcular Diseases (DAH 1). Russian Med J. 2000;8(8):318–346 (In Russian)]. https://www.rmj.ru/articles/kardiologiya/Profilaktika_diagnostika_i_lechenie_pervichnoy_arterialynoy_gipertonii_v_Rossiyskoy_Federacii/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com [дата доступа: 11.06.2024]

Об авторе

Константин Викторович ПротасовРоссия

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики, Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Россия, 664049, г. Иркутск, мкр-н. Юбилейный, 100

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Протасов К.В. ИРКУТСКИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Байкальский медицинский журнал. 2024;3(3):25-38. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-3-25-38

For citation:

Protasov K.V. IRKUTSK CARDIOLOGY SCHOOLS: HISTORY AND MODERNITY. Baikal Medical Journal. 2024;3(3):25-38. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-3-25-38