Перейти к:

ОЦЕНКА АССОЦИАЦИИ ГАЛЕКТИНА-3 С ФАКТОРАМИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ

https://doi.org/10.57256/2949-0715-2022-1-33-40

Аннотация

Негативное воздействие хронического воспаления на возникновение и прогрессирование эндотелиальной дис-функции, дестабилизацию уровня артериального давления, ухудшение почечной функции широко обсуждается современными исследователями. Одним из актуальных направлений является изучение влияния остеоартрита (ОА) на течение хронической сердечной недостаточности (ХСН). Применение современных иммунологических цитокинов у данной группы пациентов может способствовать более ранней диагностике риска декомпенсации основной сердечно-сосудистой патологии.

Цель исследования. Изучить возможности использования галектина-3 у больных ХСН с сохранённой и уме-ренно сниженной фракцией выброса левого желудочка и ОА в комбинации с факторами декомпенсации ХСН.

Материалы и методы. Проведено одномоментное поперечное исследование 107 пациентов с ХСН: 60 паци-ентов – исследуемая группа (ХСН и ОА); 47 пациентов – группа сравнения (ХСН без ОА). Проведён сравни-тельный анализ клинических лабораторных и инструментальных показателей, а также уровня галектина-3.

Проанализирована взаимосвязь галектина-3 с факторами декомпенсации ХСН в исследуемой группе, оценены его диагностические возможности. Статистическая обработка проводилась с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез

р < 0,05.

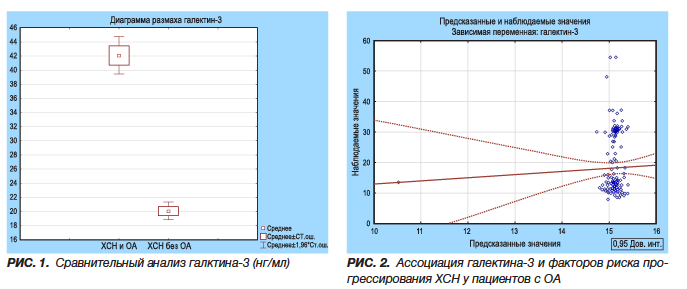

Результаты. По результатам проведённого исследования в группе ХСН и ОА выявлен статистически значимо более высокий уровень галектина-3 по отношению к пациентам группы сравнения – 42 ± 2,2 и 20 ± 1,5 нг/мл соответственно (р < 0,001), а также статистически значимые ассоциации галектина-3 с уровнями артериаль-ного давления, дислипидемией, расчётной скоростью клубочковой фильтрации и предсердного натрийуре-тического пептида.

Заключение. Наличие статистически значимой ассоциации галектина-3 с факторами декомпенсации ХСН у пациентов с ОА раскрывает новые патогенетические особенности течения данной коморбидной патологии.

По всей видимости, использование галектина-3 возможно в качестве маркера диагностики декомпенсации у данной группы пациентов.

Для цитирования:

Анкудинов А.С. ОЦЕНКА АССОЦИАЦИИ ГАЛЕКТИНА-3 С ФАКТОРАМИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ. Байкальский медицинский журнал. 2022;1(1):33-40. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2022-1-33-40

For citation:

Ankudinov A. ASSOCIATION OF GALECTIN-3 WITH FACTORS OF DECOMPENSATION OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS. Baikal Medical Journal. 2022;1(1):33-40. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2022-1-33-40

Введение

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) ‒ закономерный исход различных как сердечно-сосудистых патологий, так и других причин (инфекции, аутоиммунные заболевания). Данная патология является основной причиной стойкой нетрудоспособности и инвалидизации. Пациенты с ХСН имеют значимо сниженные показатели качества жизни [1]. Отдельным направлением в изучении ХСН является оценка влияния коморбидных ассоциаций. В настоящее время кардиоревматология является одним из активно изучаемых направлений, в частности изучение влияния ОА на течение ХСН [2]. ОА является наиболее распространенной ревматологической патологией. ОА страдает 10-20% населения планеты. Заболевание характеризуется хроническим прогрессирующим воспалительным и деструктивным процессом, сопровождается нарушением двигательной функции, ухудшением качества жизни и необходимостью постоянного приема медикаментов [3]. Целый ряд механизмов, таких как постоянный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), как следствие нестабильность АД, ухудшение почечной функции, прогрессирования дислипидемии, ремоделирования миокарда происходит под влиянием иммуномодулирующих цитокинов [4]. По мнению специалистов, одним из важнейших направлений в предотвращении острых сердечно-сосудистых событий у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ОА является ранняя диагностика рисков их развития. Основная роль в данном вопросе отводится иммунологическим цитокинам. Интересно отметить применение галектина-3 – галактозидсвязывающего протеина, регулирующего активацию клеточного цикла, воспаления, фиброза, ремоделирования миокарда. Данный белок осуществляет одну из ключевых ролей регуляции иммунологического каскада при ОА [5, 6]. Также по данным экспериментальных исследований галектин-3 является основным регулятором процесса ремоделирования миокарда при ХСН [7, 8]. Повышение уровня галектина-3 у пациентов с ССЗ, в частности ХСН, ассоциировано с риском прогрессирования ХСН и утяжеления функционального класса (ФК) [9]. Учитывая свойства галектина-3, как иммуномодулирующего цитокина и его свойства, применение у пациентов с ХСН и ОА актуально.

Цель исследования: изучить возможности использования галектина-3 у больных с ХСН с сохраненной и умеренной сниженной фракцией выброса левого желудочка и ОА в комбинации с факторами декомпенсации ХСН.

Материалы и методы

Проведено одномоментное поперечное исследование 107 пациентов с ХСН: 60 пациентов – исследуемая группа с ХСН и ОА, 47 пациентов с ХСН без ОА – группа сравнения.

Критерии включения в исследование:

- женщины в возрасте от 50 до 75 лет;

- наличие ХСН с сохраненной и умеренно сниженной ФВЛЖ, развившейся в результате ИБС, АГ, подтвержденной с помощью современных критериев диагностики [10];

- ОА коленных суставов, подтвержденный с помощью современных критериев диагностики [11];

Критерии не включения в исследования:

- ХСН со сниженной ФВЛЖ (фракция выброса левого желудочка);

- имплантированные электрокардиостимуляторы;

- искусственные средства поддержки кровообращения, протезированные клапаны сердца;

- сахарный диабет;

- уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ менее 30 мл/мин);

- вторичный (посттравматический) ОА коленных суставов;

- протезы суставов, в том числе коленных.

Общая демографическая характеристика обследуемых пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Демографическая характеристика пациентов

Показатель | Группы | р

| |

ХСН и ОА (n=60) | ХСН без ОА (n=47) | ||

Возраст, лет; M (SD) | 65±2,3 | 62±3,4 | 0,082 |

Длительность течения ХСН, лет; M (SD) | 7,6±1,5 | 6,7±2 | 0,431 |

Индекс массы тела, кг/м2; M (SD) | 28±4,7 | 26,4±3,7 | 0,094 |

ФК ХСН I | 28 (47%) | 26 (55%) | 0,121 (х2=2,8) |

ФК ХСН II | 32 (53%) | 21 (45%) | 0,152 (х2=4,7) |

Пациенты, включенные в данное исследование, проходили амбулаторное наблюдение у профильных специалистов на базе ОАГУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1». Проведено анкетирование пациентов, включающее данные анамнеза, объективного статуса, характера принимаемой терапии.

Статистически значимых различий в обследуемых параметрах обнаружено не было. Сравнительная оценка симптомов ХСН в обследуемых группах выявила различия в частоте проявления отеков и одышки (табл. 2).

Таблица 2.

Сравнительная оценка симптомов ХСН

Показатель | Группы | р

| х2 | |

ХСН и ОА (n=60) | ХСН без ОА (n=47) | |||

Одышка | 35 (58%) | 23 (49%) | 0,033 | 10,2 |

Отеки | 23 (38%) | 12 (26%) | 0,021 | 11,8 |

Сердцебиение | 24 (40%) | 18 (38%) | 0,097 | 2,4 |

Ортопноэ | 18 (30%) | 11 (23%) | 0,523 | 6,3 |

Утомляемость | 48 (80%) | 37 (78%) | 0,147 | 3,9 |

Кашель | 17 (28%) | 15 (32%) | 0,521 | 5,2 |

Выполнены следующие лабораторные исследования: общий анализ крови, биохимические показатели крови. Проведена оценка показателей иммуновоспалительного статуса: С-реактивный белок (СРБ), антитела к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП). Морфофункциональные показатели миокарда оценены с помощью трансторакальной эхокардиографии, также проведена оценка уровней N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), креатинина, СКФ, галектина-3. Инструментальные исследования включали электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), рентгенографию суставов. Статистическая обработка материала выполнялся на необходимом объеме наблюдений (STATISTICA 10.0). Вид распределения данных производилась с помощью теста Шапиро-Улка. Количественные данные, имеющие нормальное (Гауссово) распределение, были представлены как среднее (М) и стандартное отклонение (SD). Уровень статистической значимости оценен с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Данные, имеющие признаки, отличающиеся от нормального, представлены в виде медиан (Ме) с указанием первого (Q1) и третьего (Q1) квартиля на основании критерия Манна-Уитни. Для установления наличия и силы ассоциации нескольких признаков использовался метод логистического регрессионного анализа. Критический уровень значимости оцениваемых статистических гипотез р <0,05. Сравнение различий частот в анализируемых группах осуществляли при помощи χ2 Пирсона [12].

Результаты исследования

Анализ параметров ЭхоКГ не выявил статистически значимых различий в обследуемых группах (табл. 3).

Таблица 3.

Сравнительный анализ морфологических параметров миокарда

Параметр | ХСН и ОА | ХСН без ОА | р |

КДР, см; Ме (Q1- Q3) | 3,47 (4,6–5,7) | 4,8 (4,3–5,4) | 0,35 |

КСР, см; Ме (Q1- Q3) | 3,1 (2,3–4,1) | 3,4 (2,8–4,4) | 0,23 |

ЗСЛЖ, см; Ме (Q1- Q3) | 1,2 (1,1–1,3) | 1,2 (1,0–1,4) | 0,73 |

ТМЖП, см; Ме (Q1- Q3) | 1,2 (1,1–1,3) | 1,2 (1,1–1,6) | 0,22 |

ИММЛЖ, г/м2; Ме (Q1- Q3) | 121,5 (109,7–138,2) | 128,3 (105,7–127,4) | 0,73 |

ФВЛЖ, %; Ме (Q1- Q3) | 50,05 (46,4–52,7) | 50,2 (47,3–53,1) | 0,09 |

E/A; Ме (Q1- Q3) | 0,8 (0,6–0,9) | 0,9 (0,7–1,0) | 0,83 |

Примечание – КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конечно-систолический размер, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, МЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка, E/A – соотношения скоростей трансмитрального потока. | |||

Сравнительный анализ клинических лабораторных показателей представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Сравнительный анализ исследуемых показателей

Параметр | ХСН с ОА (n=60) | ХСН без ОА (n=47) | p |

Hb, г/л; M (SD) | 113,01±14,06 | 130,9±14,6 | 0,03 |

Эритроциты, 1012/л; M (SD) | 4,4±0,5 | 4,8±1,1 | 0,09 |

Тромбоциты, 109/л; M (SD) | 285,9±85,5 | 272,18±82,3 | 0,7 |

СОЭ, мм/час; M (SD) | 34,7±14,8 | 9,1±3,3 | 0,001 |

Глюкоза, ммоль/л; M (SD) | 5,1±0,7 | 6±1,2 | 0,3 |

HbA1c; M (SD) | 5,4±0,3 | 5,6±0,9 | 0,2 |

Общий белок, г/л; M (SD) | 69,6±11,01 | 67,6±6,05 | 0,06 |

Креатинин, мкмоль/л; M (SD) | 88,3±18,5 | 72,5±21,1 | 0,001 |

СКФ, мл/мин; M (SD) | 73,1±14,2 | 80,6±14,5 | 0,001 |

СРБ, мг/л; M (SD) | 56,08±14,4 | 2±0,3 | 0,001 |

К, ммоль/л; M (SD) | 3,9±0,4 | 4,2±1,09 | 0,09 |

Na, ммоль/л; M (SD) | 140,2±29,9 | 138,5±4,5 | 0,2 |

Са, ммоль/л; M (SD) | 2,1±0,1 | 1,8±0,3 | 0,05 |

АСТ, МЕ/л; M (SD) | 23,1±5,5 | 20,7±6,9 | 0,1 |

АЛТ, МЕ/л; M (SD) | 22,1±3,09 | 21,7±14,5 | 0,5 |

ОХ, ммоль/л; M (SD) | 5,6±2,2 | 4,4±0,9 | 0,04 |

ТГ, ммоль/л; M (SD) | 2,04±0,9 | 1,5±0,7 | 0,001 |

ХС-ЛПНП, ммоль/л; M (SD) | 2,4±1,1 | 0,9±0,2 | 0,04 |

ХС-ЛПВП, ммоль/л; M (SD) | 0,9±0,1 | 1,3±0,2 | 0,03 |

КА | 5,2 | 2,3 | 0,001 |

NT-proBNP; пг/мл; Ме (Q1- Q3) | 424 (225 ‒ 623) | 226 (127 ‒ 325) | 0,002 |

САД; Ме (Q1- Q3) | 143,5 (132 ‒ 155) | 136,5 (124 ‒ 149) | 0,04 |

ДАД; Ме (Q1- Q3) | 90,5 (70 – 111) | 80 (65 – 95) | 0,02 |

Примечание ‒ Hb – гемоглобин, СОЭ – скорость оседания эритроцитов, HbA1c – гликозилированный гемоглобин, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, СРБ – С-реактивный белок, K – калий, Na – натрий, Ca – кальций, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза, ОХ – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ХС ‒ ЛПНП – холестерин ‒ липопротеиды низкой плотности, ХС – ЛПВП – холестерин ‒ липопротеиды высокой плотности, КА – коэффициент атерогенности, NT-proBNP – предсердный натрийуретический пептид, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление. | |||

В группе ХСН и ОА определены худшие значения уровня гемоглобина, СКФ и креатинина по сравнению с пациентами без ОА. У больных с ХСН и ОА получены худшие параметры липидограммы по сравнению с пациентами без ОА. В исследуемой группе выявлено значимо повышенное значение скорости оседания эритроцитов, С-реактивного белка, что указывает на выраженность воспалительного процесса. Также обнаружены значимые различия в средних значениях АД между обследуемыми группами и уровне NT-proBNP.

Сравнительный анализ уровня галектина-3 выявил значимое преобладание цитокина в группе с ХСН и ОА по отношению к пациентам с ХСН без ОА (р <0,001) (рис. 1).

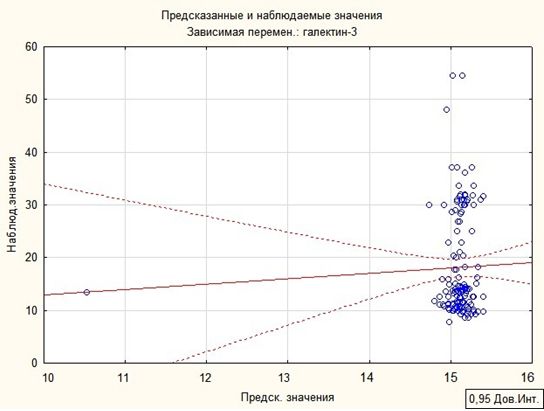

На заключительном этапе исследования в группе пациентов с ХСН и ОА проведен регрессионный анализ ассоциации уровня галектина-3 с такими факторами риска прогрессирования ХСН как прием НПВП, недостигнутыми целевыми значениями уровней АД, СКФ и уровне NT-proBNP.

Таблица 5.

Регрессионный анализ ассоциации галектина-3 с факторами декомпенсации ХСН у пациентов с ОА.

| n | r | Beta | p-уровень Beta | Стандартная ошибка оценки модели | |

| Прием НПВП | |||||

Галектин-3, нг/мл | 60 | 0,2 | 0,21 | 0,078 | 0,7 | |

| АД ≥140/90 мм рт.ст. | |||||

Галектин-3, нг/мл | 60 | 0,13 | 0,45 | 0,04 | 0,09 | |

| СКФ мл/мин/1,73м2 | |||||

Галектин-3, нг/мл | 60 | 0,18 | 0,23 | 0,001 | 0,07 | |

Дислипидемия | ||||||

Галектин-3, нг/мл | 60 | 0,1 | 0,14 | 0,008 | 0,2 | |

NT-proBNP | ||||||

Галектин-3, нг/мл | 60 | 0,25 | 0,01 | 0,02 | 0,003 | |

Примечание – НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, АД – артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации. | ||||||

В группе ХСН и ОА выявлены статистически значимые ассоциации галектина-3 с уровнями АД, СКФ и NT-proBNP (рис. 2.)

Рисунок 2. Ассоциация галектина-3 и факторов риска прогрессирования ХСН у пациентов с ОА

Обсуждение

Изучение влияния хронических дегенеративных заболеваний суставов, в основе которых лежит воспаление, на течение сердечно-сосудистой патологий активно обсуждается. Особенный интерес представляет ассоциация ХСН и ОА. Количество пациентов с данными заболеваниями неуклонно растет. Обе эти патологии обуславливают стойкую нетрудоспособность, прогрессирующее ухудшение качества жизни. В проведенном исследовании выявлены более высокие уровни креатинина, С-реактивного белка, а также меньшее значение СКФ по сравнению с пациентами с ХСН без ОА. Полученные данные согласуются с результатами схожих исследований [13, 14]. Обнаружено статистически значимое повышение уровня общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и коэффициента атерогенности в группе пациентов с ХСН и ОА по сравнению с пациентами с ХСН без ОА. Данные результаты также согласуются с другими работами в отношении влияния системного аутоиммунного процесса на параметры липидограммы, которые играют значимую роль в отношении прогнозирования течения сердечно-сосудистой патологии [15]. Важным результатом проведенного исследования является анализ ассоциации галектина-3 с факторами декомпенсации ХСН. Полученные результаты, а особенно ассоциация галектина-3 с NT-proBNP ‒ ведущим маркером оценки течения ХСН, подчеркивает как диагностические возможности цитокина, так и указывает на некоторые патогенетические аспекты ХСН у пациентов с ОА. Однако данное утверждение требует подтверждения в проспективных исследованиях.

Заключение

Наличие хронического деструктивного воспалительного процесса на примере ОА может ухудшать течение ХСН у пациентов с ОА, на что указывает ассоциации галектина-3 с факторами декомпенсации ХСН, в частности с NT-proBNP. Использование данного маркера, учитывая его свойства, может выявлять риск прогрессирования ХСН.

Список литературы

1. Miao Q., Zhang Y.L., Miao Q.F. et al. Sudden Death from Ischemic Heart Disease While Driving: Cardiac Pathology, Clinical Characteristics, and Countermeasures. Med Sci Monit. 2021;27:e929212. https://doi.org/10.12659/MSM.929212

2. Кабалык М.А., Невзорова В.А. Кардиоваскулярные заболевания и остеоартрит: общие механизмы развития, перспективы совместной профилактики и терапии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(1):26-60 [Kabalyk M.A., Nevzorova V.A. Cardiovascular diseases and osteoarthritis: general mechanisms of development, prospects for joint prevention and therapy. Cardiovascular therapy and prevention. 2021;20(1):26-60 (In Russian)]. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2660

3. Wallace I.J., Worthington S., Felson D.T. et al. Knee osteoarthritis has doubled in

4. prevalence since the mid-20th century. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017;114 (35):9332-36. https://doi.org/10.1073/pnas.1703856114

5. Albasri A., OʼSullivan J.W., Roberts N.W. et al. A comparison of blood pressure in community pharmacies with ambulatory, home and general practitioner office readings: systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2017;35(10):1919-1928. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001443

6. Weinmann D., Kenn M., Schmidt S. et al. Galectin-8 induces functional disease markers in human osteoarthritis and cooperates with galectins-1 and -3. Cell Mol Life Sci. 2018;75(22):4187-05. https://doi.org/10.1007/s00018-018-2856-2

7. Hu Y., Yéléhé-Okouma M., Ea H.K. et al. Galectin-3: a key player in arthritis. Joint Bone Spine. 2017;84(1):15‒20. https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2016.02.029

8. Andrews A.R., Fernandes A.D., Brownmiller S.E. et al. Share Blocking extracellular galectin-3 in patients with osteoarthritis. Contemp Clin Trials Commun. 2019;17:100500. https://doi.org/10.1016/j.conctc.2019.100500

9. Gehlken C., Suthahar N., Meijers W.C. et al. Galectin-3 in heart failure: an update of the last 3 years. Heart Fail Clin. 2018;14(1):75‒92. https://doi.org/10.1016/j.hfc.2017.08.009

10. Zhong X., Qian X., Chen G. et al. The role of galectin-3 in heart failure and cardiovascular disease. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2019;46(3):197‒203. https://doi.org/10.1111/1440-1681.13048

11. Российское кардиологическое общество (РКО). Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083 [Russian Society of Cardiology (RSC). 2020 Clinical practice guidelines for Chronic heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2020;25(11):4083 (In Russian)]. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4083

12. Насонов Е.Л. Ревматология. Клинические рекомендации. М.:ГЭОТАР-Медиа;2017:464 [Nasonov E.L. Rheumatology. Clinical recommendations. M.:GEOTAR-Media;2017:464 (In Russian)].

13. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.:МедиаСфера;2002:312 [Rebrova O.Y. Statistical analysis of medical data. Application of the STATISTICA application software package. M.:Mediasphere;2002:312 (In Russian)].

14. Berenbaum F., Griffin T.M., Liu-Bryan R. Metabolic Regulation of Inflammation in Osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2017;69(1):9‒21. https://doi.org/10.1002/art.39842

15. Calay E.S., Hotamisligil G.S. Turning off the inflammatory, but not the metabolic, flames. Nat. Med. 2013;19:265‒67. https://doi.org/10.1038/nm.3114

16. Nurmohamed M.T., Heslinga M., Kitas G.D. Cardiovascular comorbidity in rheumatic disease. Nature Reviews Rheumatology. 2015;11(12):693-704. https://doi.org/10.1038/nrrheum.2015.112

Об авторе

Андрей Сергеевич АнкудиновРоссия

доцент кафедры симуляционных технологий и экстренной медицинской помощи ФГБОУ ВО ИГМУ, к.м.н., доцент

SPIN CODE 2235-1846

Конфликт интересов:

автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Анкудинов А.С. ОЦЕНКА АССОЦИАЦИИ ГАЛЕКТИНА-3 С ФАКТОРАМИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ. Байкальский медицинский журнал. 2022;1(1):33-40. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2022-1-33-40

For citation:

Ankudinov A. ASSOCIATION OF GALECTIN-3 WITH FACTORS OF DECOMPENSATION OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS. Baikal Medical Journal. 2022;1(1):33-40. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2022-1-33-40