Перейти к:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ВЕНТРОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

https://doi.org/10.57256/2949-0715-2023-1-18-24

Аннотация

Цель. Поиск более совершенной методики установления сеточного импланта при вентропластике передней брюшной стенки.

Материалы и методы. Моделирование протезирующей вентеропластики осуществлено с применением лабораторных животных – кроликов массой 2000±50 г. и крыс массой 400±50 г. В рамках эксперимента применен имплантационный сеточный материал: «Prolene» и «REPEREN». Вентропластика была выполнена с применением следующих методик: onlay, inlay и sublay. Фиксация импланта осуществлялась с помощью непрерывного шва. На 21-е сутки эксперимента был осуществлен забор материала для исследования его биомеханических свойств и морфологических изменений. Оценка морфологической картины проведена на препаратах, окрашенных методами гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. Биомеханические свойства исследовались с помощью разрывной машины «INSTRON-5944». Результаты. В ходе сравнения показателей биомеханических свойств брюшной стенки с максимальным значением нагрузки (Н), напряжения (Мпа), и модуля Юнга была подтверждена достоверно значимая зависимость биомеханических и морфологических свойств протезирующей вентропластики от методики подшивания сеточного импланта, а также обоснованы преимущества сепарационной вентропластики по технологии sublay.

Заключение. Проведенный эксперимент позволил подтвердить зависимость биомеханических и морфологических свойств протезирующей вентропластики от используемой методики подшивания сеточного импланта. Показаны преимущества сепарационной вентропластики по технологии sublay.

Для цитирования:

Капралов С.В., Алипов В.В., Полиданов М.А., Кондрашкин И.Е., Блохин И.С., Расулов И.Ш., Тирбулатов Т.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ВЕНТРОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. Байкальский медицинский журнал. 2023;2(1):18-24. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2023-1-18-24

For citation:

Kapralov S.V., Alipov V.V., Polidanov M.A., Kondrashkin I.E., Blokhin I.S., Rasulov I.Sh., Tirbulatov T.A. IMPROVING THE TECHNIQUE OF PROSTHETIC VENTROPLASTY OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL. Baikal Medical Journal. 2023;2(1):18-24. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2023-1-18-24

Введение

Стремительный прогресс в научно-практической хирургии на сегодняшний день обусловил приоритет использования протезирующей герниопластики путем имплантации новейших высокотехнологичных сеточных трансплантатов для вентропластики. Так, на территории Российской Федерации в 2021 г только по поводу послеоперационной вентральной грыжи было проведено более 50 тысяч операции (45 случаев на 100 тыс. взрослого населения) [1, 2]. Стоит отметить, что при хирургическом лечении грыж передней брюшной стенки предлагается разнообразное количество способов постановки и закрепления сеточного импланта.

При анализе литературных данных мы отметили, что в ряде статей учитываются только морфологические свойства сеточных материалов [3-7]. Однако биомеханические свойства имплантов остаются не до конца изученными. Важные характеристики сеточного материала, такие как адгезия и прочность, в полной мере оцениваются с помощью исследований биомеханических свойств материала в совокупности с морфологическими данными. Комплексное изучение различных свойств сетчатых имплантов играет ключевую роль в совершенствовании методики протезирующей вентеропластики.

Однако существует еще одна проблема, с которой сталкиваются хирурги – это поиск идеального расположения сеточного импланта. Существует достаточно много вариантов установки и закрепления сеточного импланта в хирургии грыж брюшной стенки.

В связи с этим, цель исследования состояла в выявлении наиболее эффективной методики постановки сеточного импланта при вентропластике брюшной стенки.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России. Эксперименты на животных проводили в соответствии с приказами «Об утверждении правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приказ Минвуза СССР №742 от 13.11.1984 г.), «Об утверждении правил лабораторной практики в Российской Федерации» (приказ МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г.); предписаниями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 1986); Международными руководящими принципами для биомедицинских исследований с использованием животных, принятыми в 1985 г. Международным советом медицинских научных обществ (CIOMS) (обновлены в 2012 г.). В качестве биологической модели эксперимента использовалась группа из 18 лабораторных животных – кроликов-самок, породы «Белый Ватикан», возрастом 1 год, массой 2000±50 г; а также группа из 18 лабораторных животных – крыс, породы «Стандарт», массой 400 г ± 50 г. Вентропластика выполнялась в вариантах onlay, inlay и sublay. Животных распределяли на три группы (по 6 крыс и 6 кроликов) в зависимости от способов установки сеточного импланта: в 1 группе сеточный имплант устанавливали по способу onlay; во 2 группе сеточный имплант устанавливали по способу inlay; в 3 группе сеточный имплант устанавливали по способу sublay. В качестве имплантационного сеточного материала использовался «Prolene» и «REPEREN». В каждой группе также было распределение по виду установки сеточного импланта (каждый сеточный имплант «Prolene» и «Reperen» устанавливался 3 кроликам и 3 крысам). Сетчатый имплант фиксирован непрерывным швом. Забор материала для биомеханического и морфологического исследований проводился на 21-е сутки.

Оценка морфологических свойств препаратов, окрашенных методами гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону, выполнялась гистологическими методами. Биомеханические свойства исследованы с помощью разрывной машины «INSTRON-5944». При испытаниях образцов брюшной стенки на растяжение выполнялось построение графика зависимости деформации от напряжения в лоскутах (кривая «напряжение-натяжение»). Анализировались следующие показатели : напряжение (Мпа), деформация с максимальным значением нагрузки (Н), модуль Юнга (модуль упругости) в момент смены фаз биомеханического поведения и в момент максимальной деформации, предшествовавшей разрыву лоскута [8].

Статистическую обработку цифрового материала результатов исследования осуществляли с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0. Для анализа данных результатов исследования применяли методы статистики для малой выборки: (однофакторный дисперсионный анализ, критерий точной вероятности Фишера; U-критерий Манна-Уитни; медианный критерий; t-критерий Уилкоксона). Для проверки нулевой гипотезы при вычислении t-статистики число степеней свободы определяли как df=n-1. Основанием для оценки результатов сравнения t-распределения (для малых выборок) с нормальным распределением (z) было принятие расхождений значений t и z, которые имеет тенденцию возрастать с уменьшением df (степеней свободы) и снижаться с их увеличением. Количественные данные в исследуемых группах были представлены в виде среднего арифметического (М), и среднеквадратического отклонения (SD). Коэффициент доверия определяли как предельную ошибку выборки ∆Xср., вычисляемую по формуле ∆Xср.=tμср., т.е. предельная ошибка выборки равна t-кратному числу средних ошибок выборки [9]. Различия интерпретировались как достоверные при вероятности ошибки менее 5% (p <0,05), т.е. если p>0,05, нулевая гипотеза могла быть принята.

Результаты исследования

При оценки биомеханических свойств сеточных имплантов получены максимальные значения нагрузки (Н), напряжения (Мпа) и модуля Юнга: при моделировании по методике onlay (Н) 11,14±4,61, (Мпа): 0,24±0,15, модуль Юнга: 0,86±0,43; при моделировании по методике inlay: (Н): 4,24±1,46, (Мпа): 0,04±0,16 и модуль Юнга: 0,117±0,46; при моделировании по методике sublay: (Н): 41,23±1,22, (Мпа): 0,23±0,11, модуль Юнга: 0,43±0,03. Разница биомеханических показателей после моделирования протезирующей вентропластики тремя методиками статистически значима (р<0,05).

Ввиду малой выборки результатов исследования данные были проанализированы методами однофакторного дисперсионного анализа с получением принятия нулевой гипотезы [10].

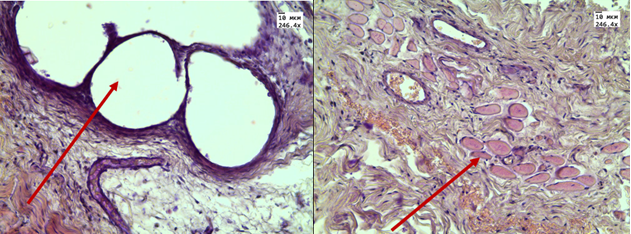

При гистологическом исследовании препаратов, полученных в экспериментах подшивания сеточного импланта по технологии inlay, среди волокон соединительной ткани отмечалось большое количество кист (сеточный имплант), а также атрофирующиеся мышечные волокна (рисунок 1). Местами располагались клеточные инфильтраты из лимфоцитов и гистиоцитов (признаки межуточного пролиферативного воспаления).

Рисунок 1. Морфологическая картина препаратов, полученных в экспериментах подшивания сеточного импланта по технологии inlay. Увеличение 200.

Figure 1. Morphological picture of the preparations obtained in the experiments of mesh implant suturing using inlay technology. Magnification 200.

В препаратах, полученных в экспериментах подшивания сеточного импланта по технологии onlay среди соединительной ткани, располагались кистозные полостные образования и атрофирующиеся мышечные волокна. В одной из кист в просвете округлые розовые образования – шовный материал с перифокальной клеточной инфильтрацией из лимфоцитов и гистиоцитов (пролиферативное воспаление) (рисунок 2). В одном из полей зрения – фрагмент жировой клетчатки с очагом гнойного воспаления.

Рисунок 2. Морфологическая картина препаратов, полученных в экспериментах подшивания сеточного импланта по технологии onlay. Увеличение 200.

Figure 2. Morphological picture of the preparations obtained in the experiments of mesh implant suturing using onlay technology. Magnification 200.

При морфологическом исследовании препаратов, полученных после экспериментов по технологии sublay среди соединительной ткани, были выявлены кистозные полостные образования и шовный материал, ограниченный хорошей соединительнотканной капсулой, что, по данным разрывной машины и обеспечило наибольшую прочность и стабильность. Примечательно, что только в одном поле зрения на границе мышечной и соединительной ткани очаг воспалительной инфильтрации с единичными плазматическими клетками (рисунок 3).

Рисунок 3. Морфологическая картина препаратов, полученных в экспериментах подшивания сеточного импланта по технологии sublay. Увеличение 200.

Figure 3. Morphological picture of the preparations obtained in the experiments of suturing a mesh implant using sublay technology. Magnification 200.

Обсуждение

По мере увеличения частоты образования вентральных грыж различные авторы предложили несколько подходов, включая простую технику наложения швов; трансплантацию с использованием гомологичных, гетерологичных и аутологичных трансплантатов; и использование протезных материалов. Однако, трансплантация принесла новые проблемы, включая дефекты в донорском участке и функциональные проблемы, связанные с сосудистыми изменениями и проблемы денервации. Кроме того, аутологичные трансплантаты все еще дают высокий процент рецидивов.

Известно, что идеальный материал для вентральной герниопластики должен быть адаптирован к тканевым жидкостям и обладать стойкостью в средах организма. Не менее важна химическая инертность импланта, а также минимальная способность материала вызывать аллергические реакции и сенсибилизацию, воспаление, отторжение материала. Также имплант должен обладать оптимальной прочностью и способностью противостоять механическому воздействию, не обладать канцерогенными свойствами, быть эластичным, способным принять необходимую форму, пригодным для фабричного производства и быть удобным для стерилизации [11].

В связи с чем, несомненно, совершенствование методики оперативного лечения вентральных грыж тесно связано с синтезом высокомолекулярных полимерных материалов. Такие материалы обладают прочностью, эластичностью, биологической и химической инертностью, нетоксичны, устойчивы к инфекции и легко стерилизуются. [11]. Однако в настоящее время все еще не существует оптимального сеточного импланта, выбор пластического материала и способа хирургического лечения индивуален.

По итогам нашего исследования было установлено, что каждый исследуемый образец имел свои особенности. Однако моделирование по технологии sublay продемонстрировало наиболее стабильные показатели по максимальным значениям нагрузки, напряжения и модуля Юнга. Морфологическое исследование продемонстрировало схожие результаты: наличие среди волокон соединительной ткани значительного количества кист (сетка), мышечных волокон на стадии атрофии и локальных клеточных инфильтратов, состоящих из лимфоцитов и гистиоцитов.

По результатам морфологического исследования, было установлено, что после применения методики onlay в 10 препаратах из 12 была отмечена лейкоцитарная инфильтрация, свидетельствующая о сохраняющемся воспалении. Аналогичные изменения были отмечены в 9 наблюдениях из 12 после моделирования по методике inlay, тогда как после моделирования по методике sublay подобные изменения были отмечены лишь в 6 наблюдениях из 12. В результате моделирования трех методик было подтверждено, что разница частоты воспалительной инфильтрации статистически значима (р<0,05).

Заключение

Таким образом, по итогам острого эксперимента была подтверждена зависимость биомеханических и морфологических свойств протезирующей вентропластики от методики подшивания сеточного импланта. Показаны преимущества сепарационной вентропластики по технологии sublay. Однако для дальнейшей верификации результатов исследования необходимо увеличить количество наблюдений в выборке.

Список литературы

1. Клинические рекомендации. Паховая грыжа. Год утверждения: 2021. [Clinical recommendations. Inguinal hernia. Year of approval: 2021. (In Russian)] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402809399 [дата доступа: 04.11.2022].

2. Клинические рекомендации. Послеоперационная вентральная грыжа. Год утверждения: 2021. [Clinical recommendations. Postoperative ventral hernia. Year of approval: 2021. (In Russian)] URL: https://sudact.ru/law/klinicheskie-rekomendatsii-posleoperatsionnaia-ventralnaia-gryzha-utv-minzdravom/klinicheskie-rekomendatsii [дата доступа: 04.11.2022].

3. Moazzez A., Dubina E.D. A Novel Approach to Mesh Fixation in Retrorectus Ventral Hernia Repair Using Fibrin Sealant. Journal Am Coll Surg. 2017;225 (3):e1-e4. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2017.05.015

4. Rastegarpour A., Cheung M., Vardhan M., et al. Surgical mesh for ventral incisional hernia repairs: Understanding mesh design. Plast Surg (Oakv). 2016;24(1):41-50. https://doi.org/10.4172/plastic-surgery.1000955

5. Rodríguez M., Gómez-Gil V., Pérez-Köhler B. et al. Polymer Hernia Repair Materials: Adapting to Patient Needs and Surgical Techniques. Journal Materials (Basel). 2021;14(11):27-90. https://doi.org/10.3390/ma14112790

6. Kroese L.F., Gillion J.F., Jeekel J., Kleinrensink G.J. et al. Primary and incisional ventral hernias are different in terms of patient characteristics and postoperative complications - A prospective cohort study of 4,565 patients. International Journal of Surgery. 2018;51:114-119. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.01.010

7. Plymale M.A., Davenport D.L., Dugan A. et al. Ventral hernia repair with poly-4-hydroxybutyrate mesh. Surgical Endoscopy. 2018;32(4):1689-1694. https://doi.org/10.1007/s00464-017-5848-7

8. Курек М.Ф., Аничкин В.В., Шилько С.В., Дорошенко Р. В. Механические свойства кожи: сократимость и растяжимость, их взаимосвязь, гистологическая основа и возможность прогнозирования. Проблемы здоровья и экологии. 2009;3(21):89-94 [Kurek M.F., Anichkin V.V., Shilko S.V., Doroshenko R.V. Mechanical properties of the skin: contractility and extensibility, their relationship, histological basis and the possibility of prediction. Problems of health and ecology. 2009;3(21):89-94 (In Russian)]. https://doi.org/10.51523/2708-6011.2009-6-3-20

9. Носовский А.М., Пихлак А.Э., Логачев В.А. и др. Статистика малых выборок в медицинских исследованиях. Российский медицинский журнал. 2013;19(6):57-60 [Nosovsky A.M., Pichlak A.E., Logachev V.A. et al. Statistics of small samples in medical research. Russian medical journal. 2013;19(6):57-60 (In Russian)]. https://doi.org/10.17816/rmj38204

10. Кицул И.С., Михалевич И.М. Параметрический дисперсионный анализ в здравоохранении и в медико-биологических исследованиях (с применением STATISTICA). Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО;2013:32. [Kitsul I.S., Mikhalevich I.M. Parametric analysis of variance in public health and medical and biological research (using STATISTICA). Irkutsk: Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education;2013:32 (In Russian)].

11. Лукоянычев Е.Е., Измайлов С.Г., Емельянов В.А. и др. Общий взгляд на технологии профилактики и лечения пациентов с послеоперационными вентральными грыжами. Research'n Practical Medicine Journal. 2021;8(3):84-96 [Lukoyanychev E.E., Izmajlov S.G., Emelyanov V.A. et al. General views on treatment technologies for patients with incisional ventral hernia. Research and Practical Medicine Journal. 2021;8(3):84-96 (In Russian)]. https://doi.org/10.17709/2410-1893-2021-8-3-8

Об авторах

Сергей Владимирович КапраловРоссия

Владимир Владимирович Алипов

Россия

Максим Андреевич Полиданов

Россия

Иван Евгеньевич Кондрашкин

Россия

Игорь Сергеевич Блохин

Россия

Ислам Шамилович Расулов

Тамирлан Асланович Тирбулатов

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Капралов С.В., Алипов В.В., Полиданов М.А., Кондрашкин И.Е., Блохин И.С., Расулов И.Ш., Тирбулатов Т.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ВЕНТРОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. Байкальский медицинский журнал. 2023;2(1):18-24. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2023-1-18-24

For citation:

Kapralov S.V., Alipov V.V., Polidanov M.A., Kondrashkin I.E., Blokhin I.S., Rasulov I.Sh., Tirbulatov T.A. IMPROVING THE TECHNIQUE OF PROSTHETIC VENTROPLASTY OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL. Baikal Medical Journal. 2023;2(1):18-24. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2023-1-18-24