Перейти к:

ВЛИЯНИЕ СИНТОПИИ АОРТЫ И ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ НА ГИДРОДИНАМИКУ БАССЕЙНА ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ

https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-4-20-29

Аннотация

Актуальность. В статье анализируется синтопия аорты и левой почечной вены, а также гидродинамическое воздействие аорты на гемодинамику бассейна левой почечной вены на трупном материале.

Цель исследования. Изучить взаимосвязи синтопии аорты и левой почечной вены, а также возможное гидродинамическое воздействие аорты на левую почечную вену.

Материалы и методы. Для нашего исследования были изучены органокомплексы 100 трупов от 18 до 60 лет. Во всех случаях отсутствовали изменения сосудов изучаемого органокомплекса. Фиксировались фамилия, имя, отчество, возраст, пол и причина смерти. Расчеты проводились с помощью применения математических и гидродинамических методов исследования.

Результаты. При ретроаортальном расположении левой почечной вены возрастает давление в сосуде. Из-за особенностей наложения левой почечной вены на аорту, следует, что чем больше площадь наложения, тем большее давление оказывает пульсация от аорты на почечную вену. Учитывая, что в слое жидкости, прилегающей к поверхности вены скорость потока близка к нулю, можно было бы ожидать пульсирующего потока в обратную сторону, но ввиду наличия давления в вене, обеспечивающего кровоток, этого не происходит.

Заключение. Показано, что на отток крови из бассейна левой почечной вены оказывает влияние как компрессия венозного сосуда, так и пульсовое давление.

Для цитирования:

Путинцев А.М., Струкова О.А., Францев Р.С., Ивацин П.Н., Константинова Н.Н., Студенкова М.С. ВЛИЯНИЕ СИНТОПИИ АОРТЫ И ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ НА ГИДРОДИНАМИКУ БАССЕЙНА ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ. Байкальский медицинский журнал. 2024;3(4):20-29. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-4-20-29

For citation:

Putintsev A.M., Strukova O.A., Francev R.S., Ivatsin P.N., Konstantinova N.N., Studenkova M.S. THE INFLUENCE OF SYNTOPY OF THE AORTA AND LEFT RENAL VEIN ON THE HYDRODYNAMICS OF THE LEFT RENAL VEIN BASIN. Baikal Medical Journal. 2024;3(4):20-29. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-4-20-29

Введение

Патологические процессы, связанные с бассейном левой почечной вены (ЛПВ) достаточно распространены.

На сегодняшний день изучены различные варианты подобных сосудистых патологических процессов. В отношении структурных изменений ЛПВ были изучены такие варианты её изменений, как: наличие нескольких вен, «кольцевидные формы» ЛПВ, дефект прикавального сегмента и его отсутствие. Также было изучено расположение вены относительно аорты (позадиаортальное расположение почечной вены) и иные места впадения ЛПВ (экстракавальное впадение вены) [1, 2].

Причиной стеноза ЛПВ наиболее часто является так называемый «аортомезентериальный пинцет», обусловленный ее анатомической особенностью, и возникающий при сдавлении её между верхней брыжеечной артерией и аортой. Данная аномалия проявляется симптоматикой наличия венозной гипертензии, одним из проявлений которой является развитие варикоцеле. Так синдром аортомезентериального сдавления ЛПВ выявляется у 30 % мужчин с варикоцеле. Аортомезентериальная компрессия ЛПВ и подвздошных вен способствуют развития варикозной болезни вен таза (ВБВТ) у женщин. Их обнаружение и подтверждения гемодинамических изменений в корне меняют тактику лечения. ВБВТ зачастую сопровождается развитием, так называемого синдрома тазового венозного полнокровия (ТВП), наиболее ярким проявлением которого являются хронические тазовые боли, которые снижают качество жизни пациенток [3, 4].

Важное значение имеет пульсационное давление в аорте, которое частично передается кровотоку в вене, вызывая пульсацию давления и скорости кровотока. Несмотря на относительно небольшие колебания давления и скорости потока в вене, вызываемые пульсацией давления в аорте, их длительное воздействие может оказать некоторое влияние на характеристики венозного кровотока и состояние вены в области контакта вены с аортой [5, 6].

Цель исследования

Выявление взаимосвязи синтопии аорты и левой почечной вены, а также изучение гидродинамического воздействия аорты на левую почечную вену.

Материалы и методы исследования

Для исследования были изучены органокомплексы 100 трупов от 18 до 60 лет на базе Кемеровского областного судебно-медицинского морга. Во всех случаях отсутствовали изменения сосудов изучаемого органокомплекса. Трупов мужского пола было изучено 66, женского – 34. Наиболее частыми причинами смерти были травматические повреждения и острая сердечно-сосудистая недостаточность. Фиксировались фамилия, имя, отчество, возраст, пол и причина смерти.

При вскрытии трупов выделялись ЛПВ и аорта и производилось измерение длины и ширины данных сосудов, изучалась синтопия венозных стволов. Взаимоотношения стволов и их синтопия регистрировались графически. Во время зарисовки фиксировались некоторые особенности и иные варианты расположения. Расчеты проводились с помощью применения математических и гидродинамических методов исследования.

Результаты и обсуждение

В норме ЛПВ проходит от почки по направлению к позвоночнику почти горизонтально, пересекая аорту спереди и впадая в нижнюю полую вену (НПВ) на уровне первых двух поясничных позвонков. В ходе исследования было установлено, что длина левой почечной вены: 5,8 +/- 1,5 см. Диаметр левой почечной вены равен: 1,2 +/- 1,2 см. В норме пиковая систолическая скорость кровотока (ПССК) колеблется от 18 до 33 см/с, при отклонении наблюдается увеличение динамики ПССК. В левую почечную вену впадают: левая надпочечниковая вена сверху и левая яичковая (яичниковая) вена снизу [7,8].

Проанализировав данную ситуацию, мы выделили аномалии, которые удалось выявить в данном клиническом исследовании и сгруппировали их варианты.

По количеству вен:

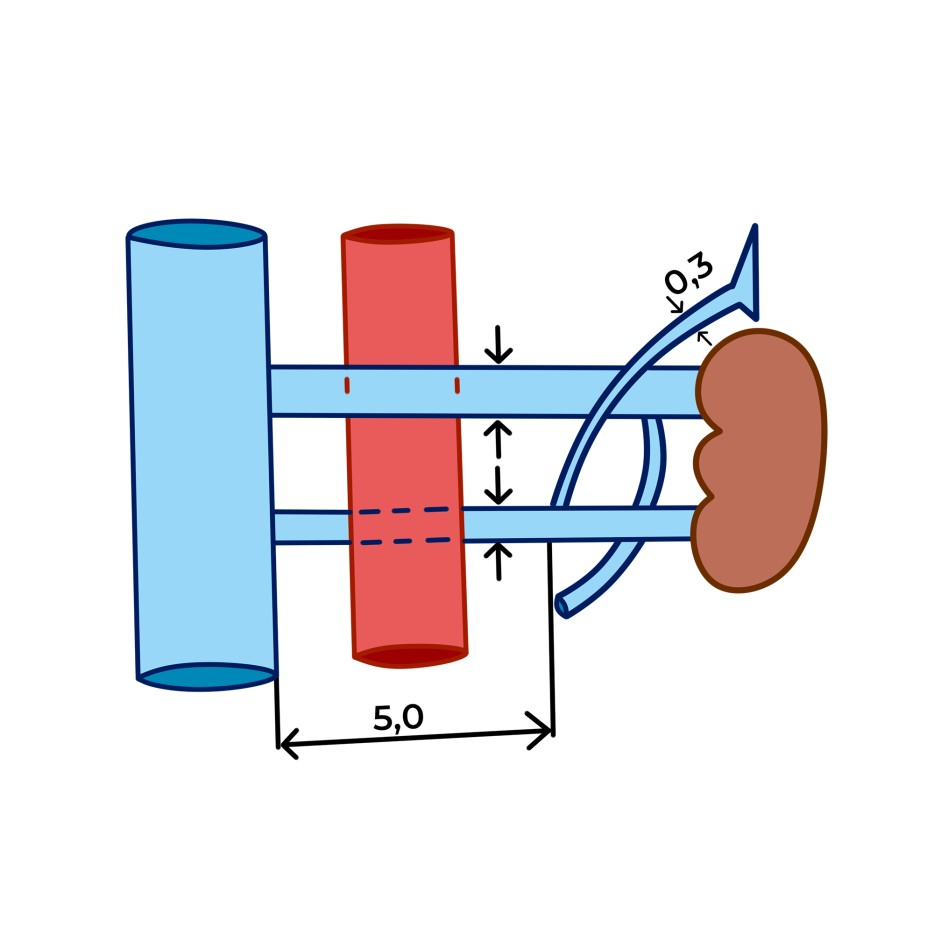

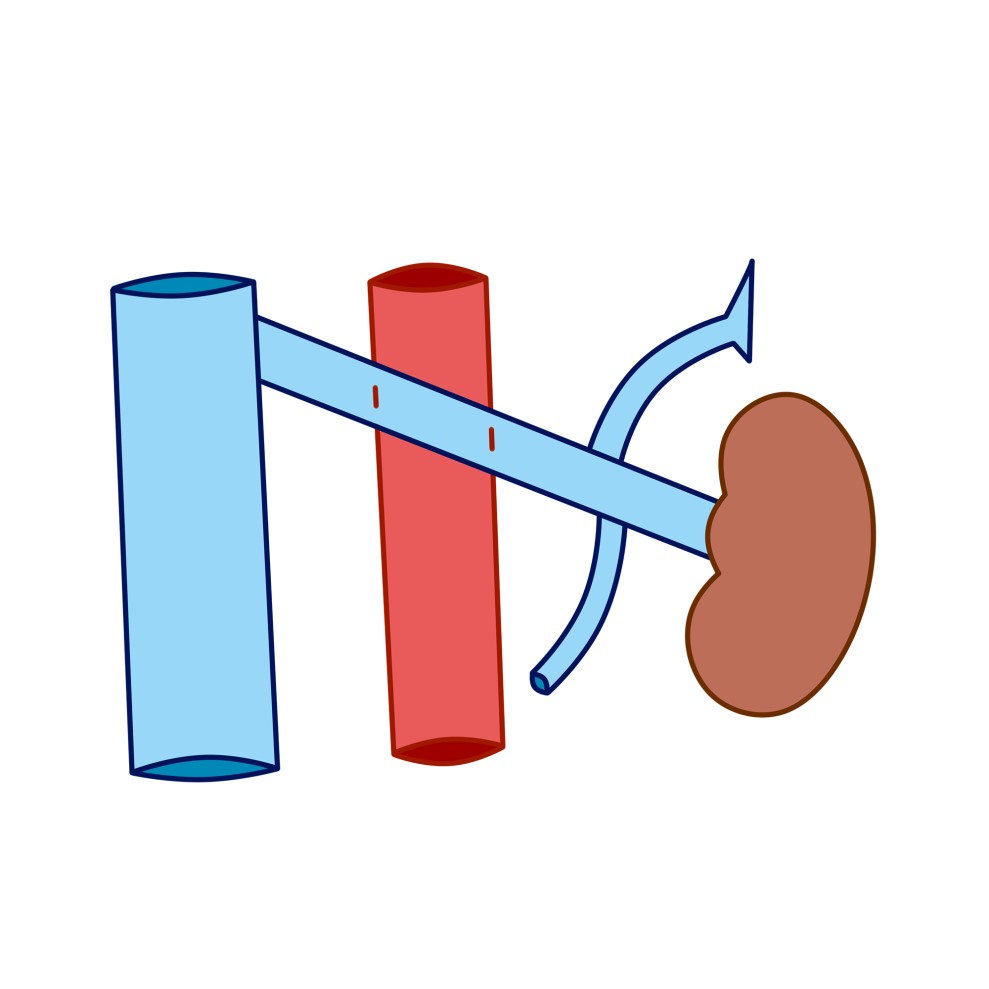

Удвоение почечной вены. Мы наблюдали один клинический случай, где почечная вена была представлена двумя стволами – один диаметром 1 см,

проходящий впереди аорты и второй малого диаметра 0,5 см, проходил позади аорты. Частота встречаемости в проводимом исследовании составила 1 % (1 случай) (рис. 1).

Рис. 1. Удвоение почечной вены

В данном клиническом случае аорта оказывает большое пульсационное давление на нижний ствол левой почечной вены, который проходит позади аорты, давление в этом сосуде повышено, возникает венозная гипертензия, нарушение венозного оттока от почки [9, 10, 11].

По структуре почечной вены:

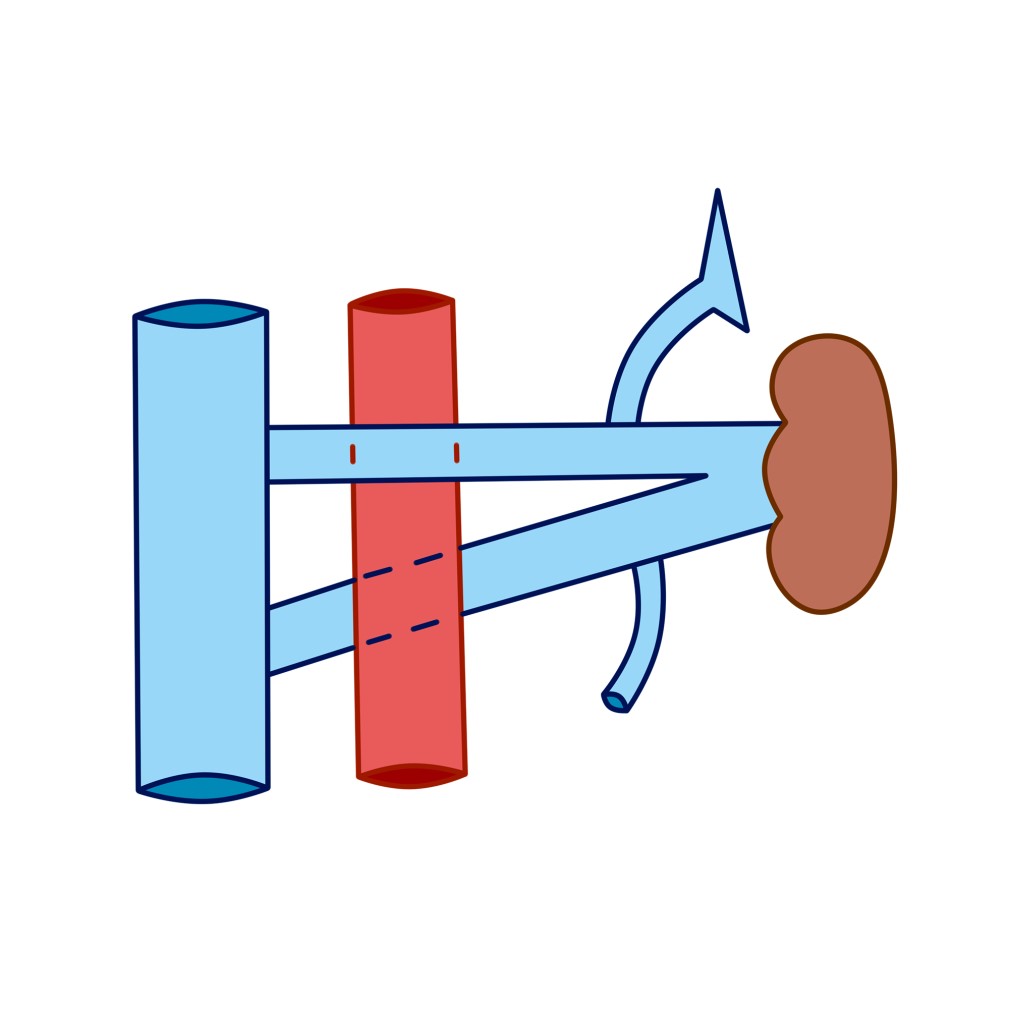

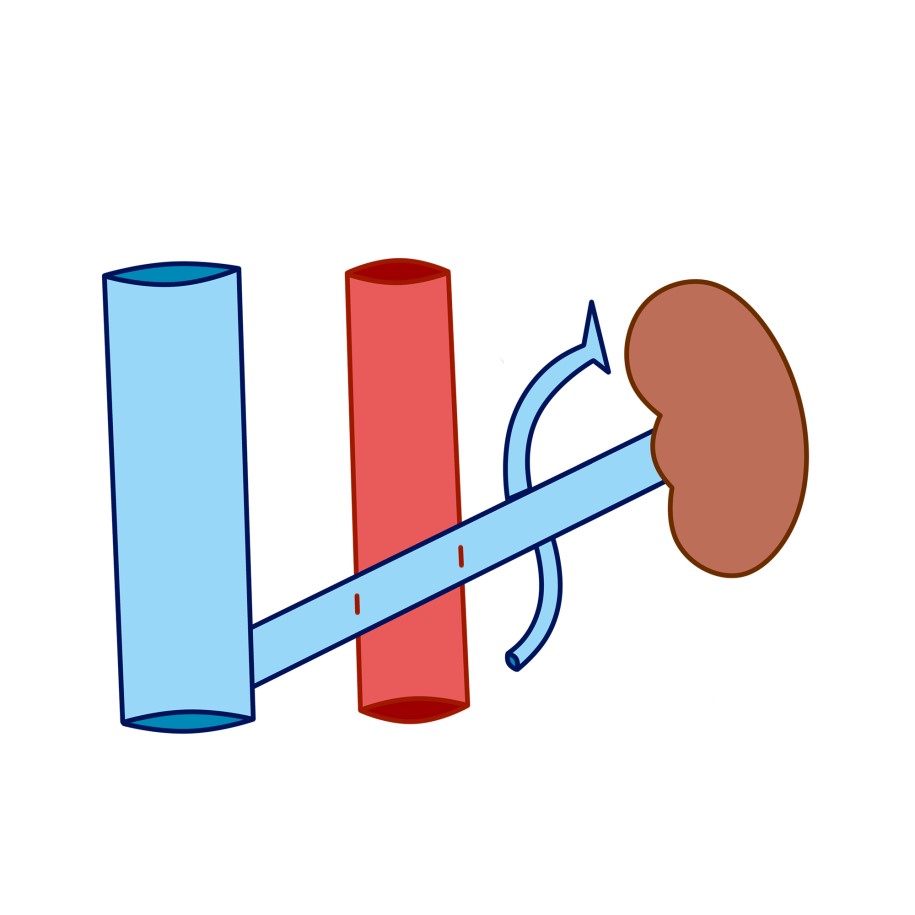

Проксимальное раздвоение почечной вены – при этом виде аномалии левая почечная вена выходит из ворот почки одним стволом, а затем разделяется на 2 ствола. Верхний ствол проходит типично, впереди аорты, и впадает в НПВ на уровне второго поясничного позвонка. Второй ствол проходит косо вниз позади аорты и впадает в полую вену на уровне третьего поясничного позвонка (рис.2) [12, 13].

Рис. 2. Проксимальное раздвоение почечной вены

Частота встречаемости данной аномалии составила 2 % (2 случая).

В данном клиническом случае, аорта оказывает усиленное пульсационное давление на нижний ствол левой почечной вены, который проходит позади аорты, давление в этом сосуде повышено, возникает венозная гипертензия и нарушение венозного оттока от почки.

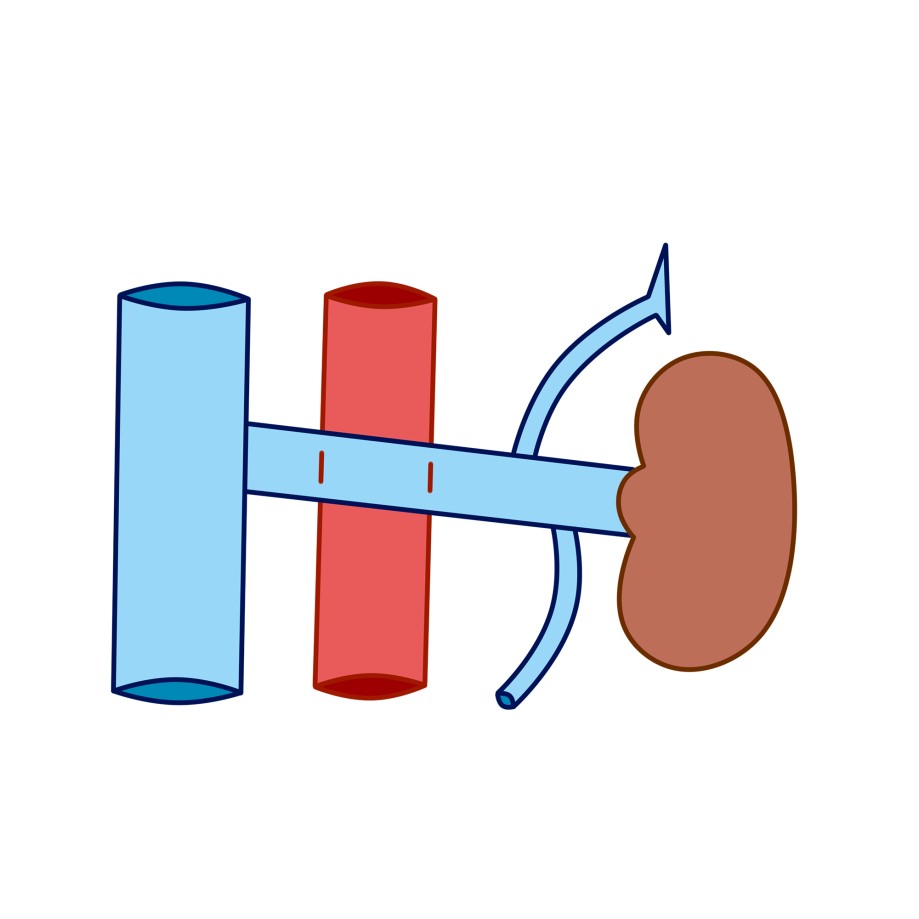

В норме ЛПВ выходит из почки горизонтально, пересекая аорту спереди и впадая в НПВ на уровне первых двух поясничных позвонков (рис.3).

Рис. 3. Нормальное расположение почечной вены по отношению к аорте

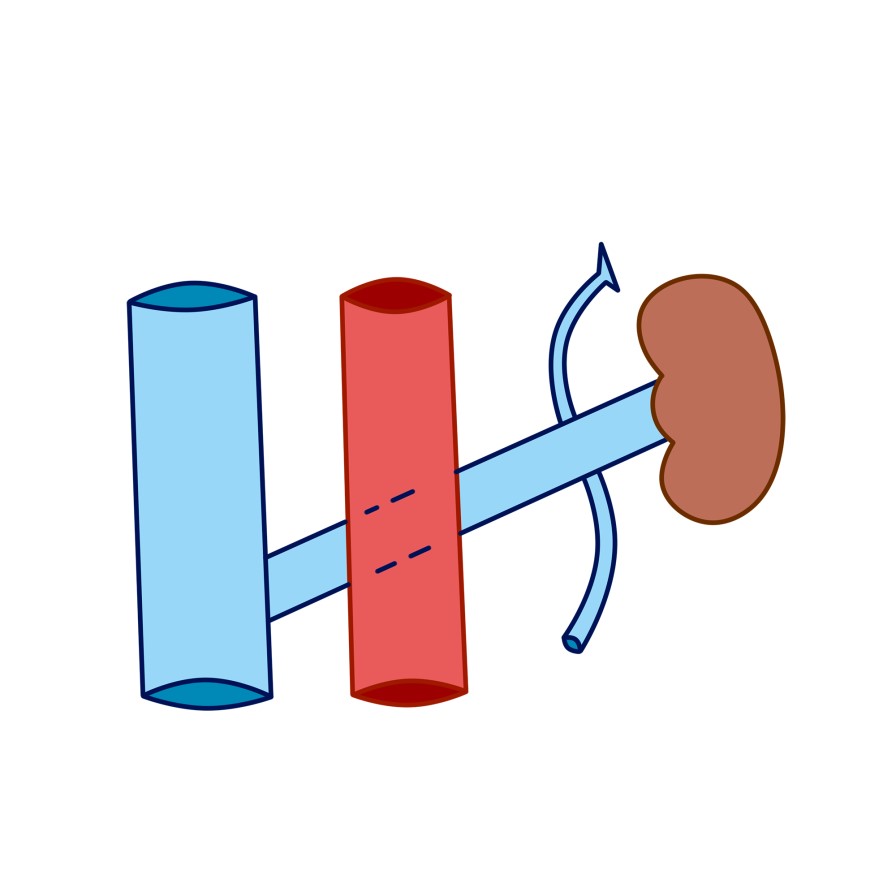

Позадиаортальная позиция ЛПВ относится к патологическому варианту расположения. В данном варианте она проходит одним стволом в нисходящем направлении позади аорты и впадает в НПВ на уровне четвертого поясничного позвонка. Частота данной аномалии составила 1% (1 случай) (рис.4).

Рис. 4. Патологическое расположение почечной вены по отношению к аорте

По уровням прохождения ЛПВ:

Как говорилось ранее, в норме ЛПВ выходит из почки горизонтально, пересекает аорту спереди и впадая в НПВ на уровне первых двух поясничных позвонков. При данном варианте площадь наложения ЛПВ на аорту принимаем за единицу (S наложения = 1 см2).

Левая почечная вена может направляться от почки горизонтально или иметь косое направление и впадает в НПВ. В таком случае площадь наложения ЛПВ относительно больше, чем при горизонтальном направлении (площадь наложения ЛПВ на аорту составляет приблизительно 1,3 см2). При большей площади наложения ЛПВ на аорту большее давление оказывает аорта на ЛПВ [14, 15].

Также были зафиксированы иные варианты расположения:

1) Высокое расположение вены. В таком варианте ЛПВ проходит на уровне двенадцатого грудного позвонка. Данная позиция была обнаружена в 4 % случаев (4 случая). В связи с особенностями направления левой почечной вены видно, что площадь наложения левой почечной вены на аорту относительно больше, чем при горизонтальном направлении (площадь наложения составляет приблизительно 1,3 см2) (рис.5).

Рис. 5. Высокое расположение левой почечной вены

В таком случае увеличивается давление, оказываемое на левую почечную вену.

2) Низкое расположение вены. При данном варианте ЛПВ проходит ну уровне третьего поясничного позвонка. По встречаемости такая позиция составила 1 % (1 случай). Аналогичная ситуация, что и при высоком расположении левой почечной вены (увеличение площади наложения левой почечной вены на аорту) (рис.6).

Рис. 6. Низкое расположение почечной вены

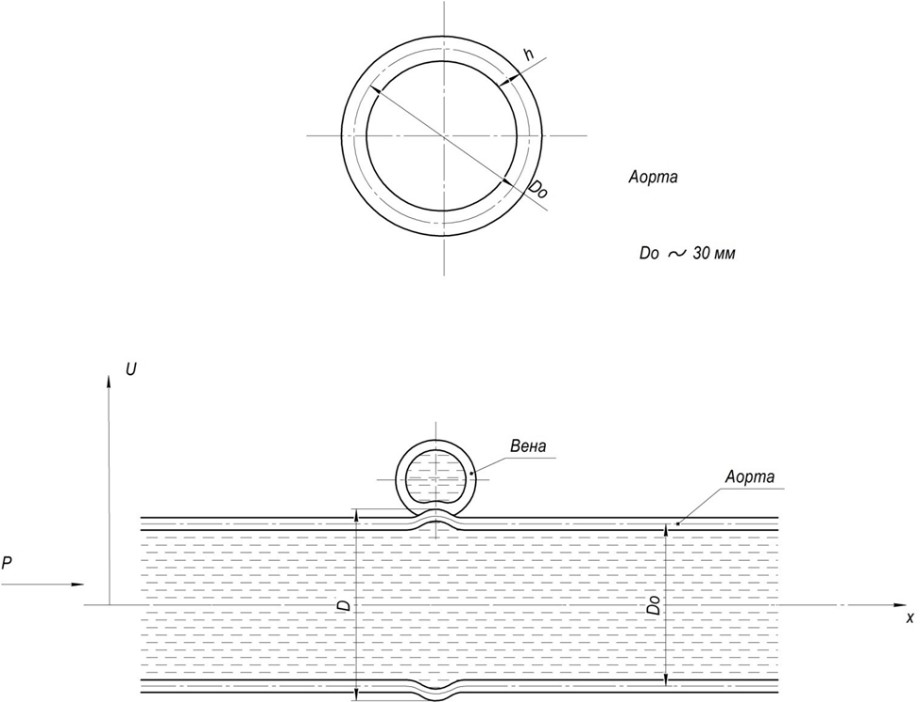

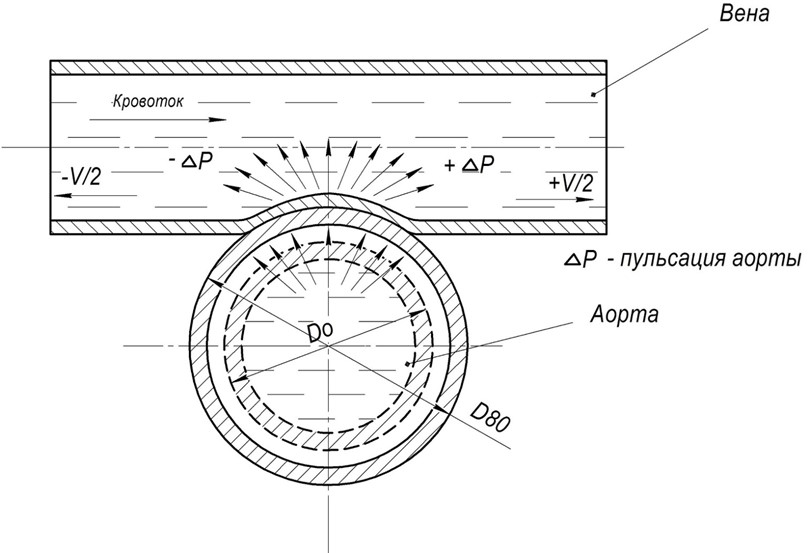

Мы также изучили гидродинамику влияния пульсирующего кровотока аорты на кровоток в левой почечной вене (рис.7).

Рис. 7. Воздействие пульсации аорты на левую почечную вену

D0 – средний диаметр аорты; D – диаметр аорты на пике пульсовой волны давления.

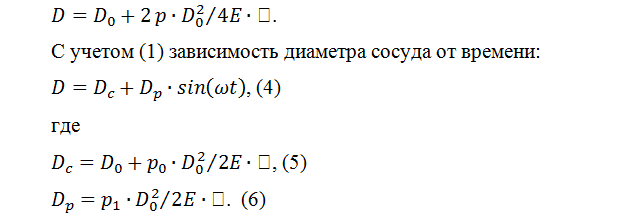

Общее давление в аорте:

P=P0+P1∙sin(ω∙t), (1)

где P0 – статическое давление в аорте; P1 – давление пульсации; ω - частота пульса: при частоте пульса 60 ударов в минуту.

Предположение: продольные силы, сжимающие или растягивающие стенку аорты, отсутствуют.

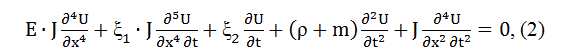

Уравнение малых поперечных колебаний сосуда (трубопровода, аорты) с учетом влияния инерции вращения поперечного сечения имеет вид:

где – поперечное перемещение стенки трубопровода (аорты); Е – модуль упругости материала сосуда (аорты); J – момент инерции поперечного сечения сосуда; – погонная масса среды (крови); m – погонная масса сосуда; и – коэффициенты внутреннего и внешнего демпфирования (затухания колебаний) [16].

Граничные условия для уравнения:

![]()

Поскольку кровь является несжимаемой жидкостью, изменение давления в аорте (пульсация) распространяется по сосуду со скоростью звука в жидкой среде, т.е. практически мгновенно.

При дальнейшем рассмотрении делаются следующие предположения:

– изменение пульсового давления происходит синусоидально. На самом деле пульсация состоит из набора гармоник различных частот. На основе такого предположения рассматривается первая (основная) гармоника колебаний (частота пульса), что позволяет пренебречь инерцией оболочки сосуда при ее деформации под действием внутреннего давления;

– взаимодействие упругой стенки трубопровода (сосуда) с жидкостью (кровью) в данном случае не учитывается;

Радиальная деформация стенки сосуда может быть определена по формуле (2) [16].

В предположении, что отношение h ⁄ (D0≪1), , приращение диаметра под действием внутреннего давления определяется соотношением:

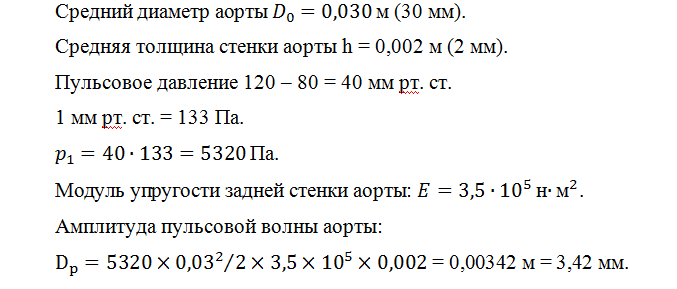

Для расчета амплитуды пульсовой волны аорты по формуле (6) приняты среднестатистические данные здорового человека.

Учитывая, что при низких венозных давлениях (6–9 мм рт. ст.) стенки вены практически не растягиваются при плотном контакте стенки вены с аортой пульсовые колебания стенки аорты передаются стенкам вены практически без снижения амплитуды.

Установлено (4), (5), что от колебаний стенки сосуда (вены), вглубь распространяется волна, и скорость её направлена перпендикулярно по направлению течения жидкости.

Главным свойством данной волны является её быстрое затухание, поскольку её амплитуда падает в связи с увеличением расстояния от колеблющейся стенки.

Глубина проникновения волны:

δ=√(2ν⁄ω), (7)

где ν – кинематическая вязкость жидкости (крови).

Это расстояние, на котором амплитуда волны падает в е раз, где е – число Эйлера (е 2,718). Данное расстояние в связи с увеличением частоты колебаний ω (увеличением частоты пульса) уменьшается, а с увеличением кинематической вязкости ν жидкости (крови) соответственно растет.

Для расчета глубины проникновения колебаний в поток крови в вене по формуле (7) приняты среднестатистические данные здорового человека.

При глубине проникновения волны 2,74×2 = 5,48 мм амплитуда колебаний уменьшится еще в 2,718 раза и составит 1,26/2,718 = 0,46 мм.

При глубине проникновения волны 2,74×3 = 8,22 мм амплитуда колебаний уменьшится еще в 2,718 раза и составит 0,46/2,718 = 0,17 мм.

При глубине проникновения волны 2,74×4 = 10,96 мм амплитуда колебаний уменьшится еще в 2,718 раза и составит 0,17/2,718 = 0,06 мм.

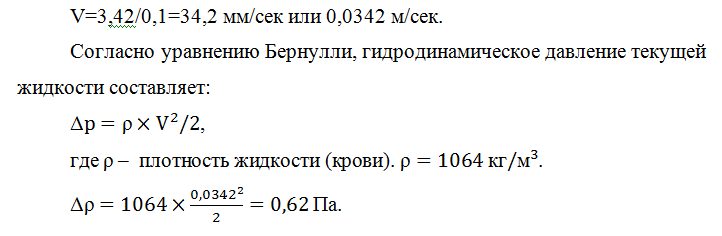

Таблица 1. Зависимость амплитуды колебаний от глубины проникновения в венозный поток

Глубина, мм | На поверхности | 2,74 | 5,48 | 8,22 | 10,96 | 13,70 |

Амплитуда, мм | 3,42 | 1,26 | 0,46 | 0,17 | 0,06 | 0,02 |

Колебания пульсового давления в аорте передаются потоку крови в контактирующей с аортой вене и оказывают влияние на венозный кровоток примерно до глубины 14 мм. Учитывая, что диаметр вены составляет 20–30 мм, колебания давления передаются на величину радиуса вены, т.е. примерно до центральной оси вены. В соответствии с данными, представленными в период предизгнания крови из левого желудочка сердца (ППИ) и время изгнания крови из левого желудочка (ВИЛЖ) составляет около 0,24 сек. При этом пульсовое давление в аорте начинает расти в момент начала ВИЛЖ и достигает своего максимума примерно в течение 0,1 сек. Этот импульс давления вызовет перемещение стенки аорты, и, соответственно, стенки вены на величину максимальной амплитуды 3,42 мм.

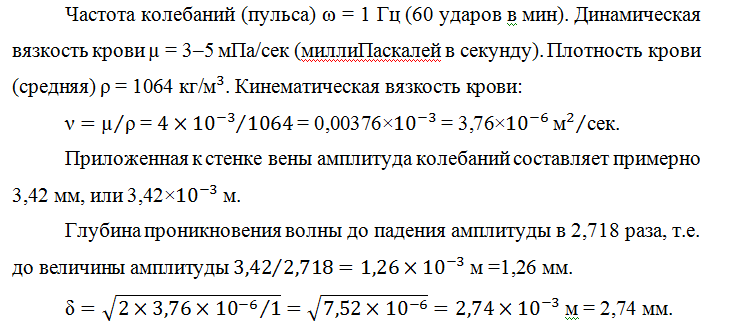

Скорость крови под действием этого импульса давления составит примерно:

Таблица 2. Зависимость скорости движения крови в импульсе и давления в импульсе от глубины проникновения в венозный поток

Глубина, мм | На поверхности | 2,74 | 5,48 | 8,22 | 10,96 | 13,70 |

Скорость крови в импульсе, мм/сек | 34,2 | 12,6 | 4,6 | 1,7 | 0,6 | 0,2 |

Давление в импульсе, Па | 0,62 | 0,08 | 0,01 | – | – | – |

Поскольку давление пульсации передается в венозном кровотоке во всех направлениях без изменения, это давление совпадает с направлением потока в вене за точкой контакта вены с аортой, и направлено навстречу кровотоку перед точкой контакта (рис.7).

Поэтому фронт (передняя часть) импульса давления увеличивает скорость кровотока за точкой контакта вены с аортой на величину V/2 (17,1 мм/сек) в слое, прилегающем к поверхности вены, и задняя часть импульса тормозит кровоток перед точкой контакта на такую же величину (рис.2а).

Такое распределение давлений и скоростей кровотока в вене частично тормозит поток в вене в момент прохождения импульса давления в аорте.

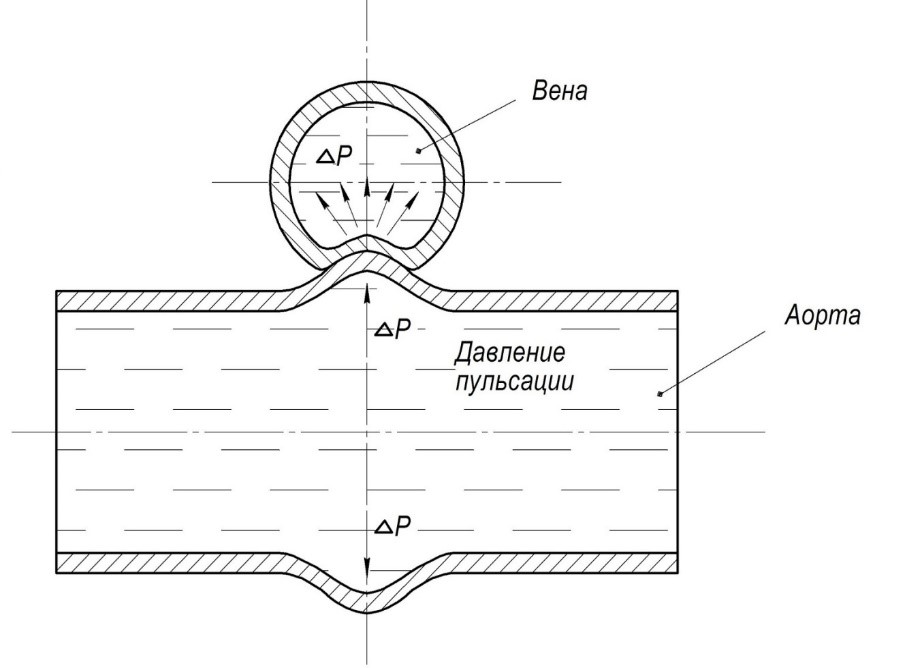

Передача давления пульсации от аорты кровотоку в вене (Рис.8):

Рис. 8а. Давление на почечную вену, возникающее при пульсации аорты (в горизонтальном сечении)

Рис. 8б. Давление на почечную вену, возникающее при пульсации аорты (в сагиттальном сечении)

Кроме того, импульс давления в аорте, передаваясь венозному кровотоку, оказывает периодическое запирающее воздействие на поток в вене, частично перекрывая ее просвет (рис. 8б).

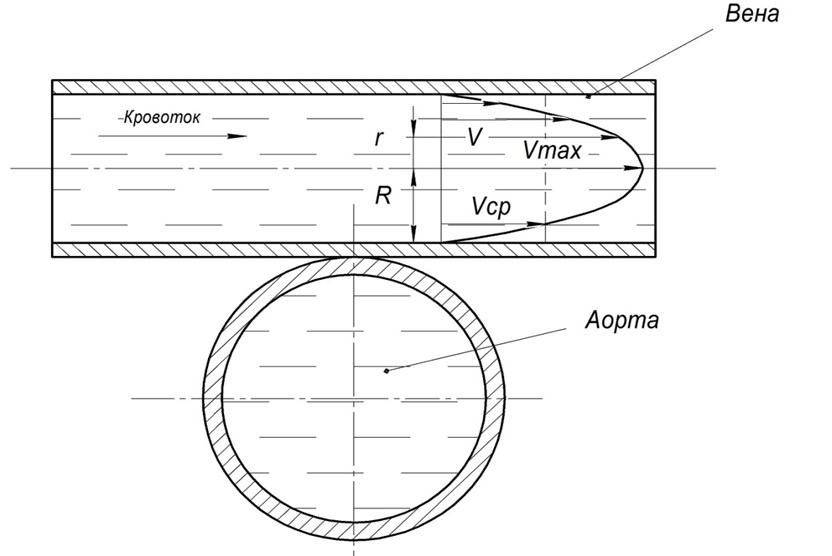

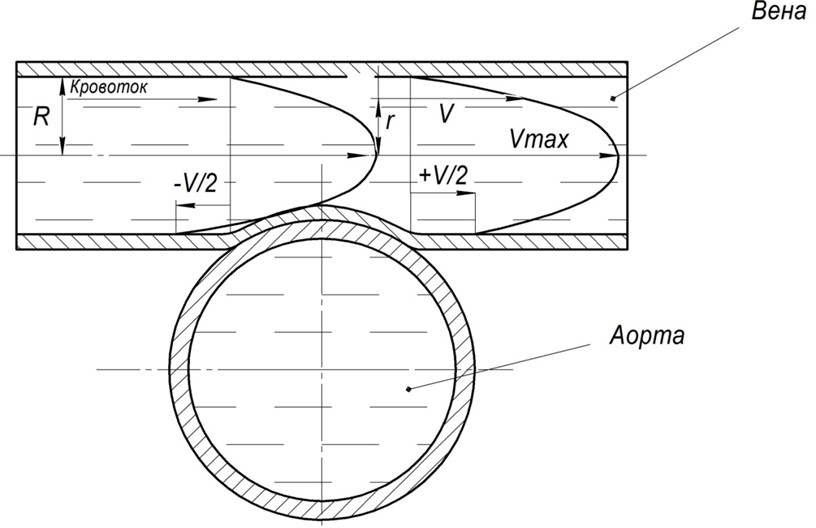

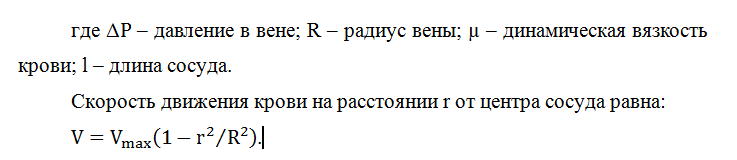

Скорость кровотока по сечению вены не является постоянной величиной. Она имеет максимальное значение по центру вены и практически равна нулю вдоль стенок вены (рис. 9а), изменяясь по параболическому закону.

Распределение скорости кровотока в вене (Рис. 9):

Рис. 9а. Скорость кровотока в вене при паузе между пульсовыми волнами в аорте

Рис. 9б. Скорость кровотока в вене при прохождении пульсовой волны

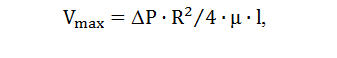

При этом максимальная скорость движения крови может быть определена по формуле:

Средняя скорость кровотока по вене составляет половину максимальной скорости ( ). При средней скорости кровотока в полых венах 10–20 см/сек (0,01–0,02 м/сек) максимальная скорость крови по оси вены составляет 40 см/сек (0,04 м/сек).

Заключение

- При ретроаортальном расположении левой почечной вены возрастает давление в сосуде, в дополнение пульсация аорты оказывает влияние на почечную вену, способствует развитию венозной гипертензии и, как следствие хроническому венозному застою в бассейне левой почечной вены.

- Из особенностей наложения левой почечной вены на аорту, следует, что чем больше площадь наложения, тем большее давление оказывает пульсация от аорты на почечную вену.

- Пульсация давления в аорте, передаваясь венозному кровотоку, увеличивает скорость кровотока за точкой контакта вены с аортой на величину 1,71 см/сек в слое, прилегающем к поверхности вены, в результате чего средняя скорость движения крови в вене растет.

- Пульсация давления в аорте уменьшает скорость движения крови перед точкой контакта ЛПВ с аортой на величину равной 1,71 см/сек в слое, прилегающем к поверхности вены.

- Учитывая, что в слое жидкости, прилегающей к поверхности вены скорость потока близка к нулю, можно было бы ожидать пульсирующего потока в обратную сторону, но ввиду наличия давления в вене, обеспечивающего кровоток, этого не происходит. Можно предположить, что данное явление приводит к локальному повышению давления перед зоной контакта на величину примерно 0,62 Па на пике волны пульсации в слое жидкости, прилегающей к поверхности вены с постепенным снижением давления при удалении от центра сосуда.

Список литературы

1. Кривов Ю.И., Торгунаков А.П. Классификация аномалий левой почечной вены и возможности формирования левостороннего РПВА. Медицина в Кузбассе. 2007;3:35-38 [Krivov Yu.I., Torgunakov A.P. Classification of anomalies of the left renal vein and the possibility of formation of left-sided RVA. Medicine in Kuzbass.2007;3:35-38 (In Russian)]. https://med-click.ru/uploads/files/docs/klassifikatsiya-anomaliy-levoy-pochechnoy-veny-i-vozmozhnosti-formirovaniya-levostoronnego-rpva.pdf (дата доступа: 28.05.2024).

2. Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А., Фомина Е.Е., Игнатьев И.М. Эндоваскулярное лечение пациенток с варикозной болезнью таза, обусловленной посттромботическим поражением подвздошных вен. Ангиология и сосудистая хирургия. 2019;25(4):92-101 [Akhmetzyanov R.V., Bredikhin R.A., Fomina E.E., Ignatiev I.M. Endovascular treatment of patients with pelvic varicose veins caused by postthrombotic lesions of the iliac veins. Angiology and vascular surgery. 2019;25(4):92-101 (In Russian)]. DOI: 10.33529/ANGIO2019402

3. Ахметзянов Р.В., Фомина Е.Е. Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование в диагностике варикозной болезни таза. Флебология. 2023;17(2):58-65 [Akhmetzyanov R.V., Fomina E.E. Contrast-Enhanced Ultrasound in Diagnosis of Pelvic Varicose Veins. Journal of Venous Disorders. 2023;17(2):58-65 (In Russian)]. DOI: 10.17116/flebo20231702158

4. Гаврилов С.Г., Кириенко А.И., Ревякин В.И. и др. Принципы хирургического лечения варикозной болезни вен таза. Вестник РГМУ. 2009;(5):11–15 [Gavrilov S.G., Kirienko A.I., Revyakin V.I. et al. Principles of surgical treatment of varicose veins of the pelvis. Bulletin of the Russian State Medical University. 2009;(5):11–15] (In Russian)].

5. Васильев А.Э., Жуков О.Б., Синицын В.Е., Сулима А.Н. Стентирование левой почечной вены: показания, ближайшие и отдалённые результаты. Андрология и генитальная хирургия. 2021;22(1):28-37 [Vasiliev A.E., Zhukov O.B., Sinitsyn V.E., Sulima A.N. Stenting of the left renal vein: indications, immediate and long-term results. Andrology and genital surgery. 2021;22(1):28-37 (In Russian)]. DOI:10.17650/1726-9784-2021-22-1-28-37

6. Meissner M.H., Khilnani N.M., Labropoulos N. et al. The Symptoms-Varices-Pathophysiology classification of pelvic venous disorders: A report of the American Vein & Lymphatic Society International Working Group on Pelvic Venous Disorders. Phlebology. 2021;36(5):342-360. DOI:10.1177/0268355521999559

7. Гаврилов С.Г. Компрессионные стенозы левых почечной и подвздошных вен требуют более пристального внимания. Ангиология и сосудистая хирургия. Журнал имени академика А.В. Покровского. 2022;28(2):43-44 [Gavrilov S.G. Compression stenoses of the left renal and iliac veins require closer attention. Angiology and vascular surgery. Journal named after academician A.V. Pokrovsky. 2022;28(2):43-44 (In Russian)]. DOI:10.33029/1027-6661-2022-28-2-43-44

8. Лопаткин Н.А. Руководство по урологии. М.: Медицина; 1998 [Lopatkin N.A. Guide to urology. M.: Medicine; 1998 (In Russian)].

9. Физиология кровообращения: Физиология сосудистой системы. Под ред. Б.И. Ткаченко. Л.:Наука;1984 [Physiology of blood circulation: Physiology of the vascular system. Ed. B.I. Tkachenko. L.:Nauka;1984 (In Russian)].

10. Гаврилов С.Г., Сажин А.В., Красавин Г.В. и др. Сравнительный анализ эффективности и безопасности эндоваскулярных и эндоскопических вмешательств на гонадных венах в лечении синдрома тазового венозного полнокровия. Флебология. 2020;14(3):175‑183 [Gavrilov S.G., Sazhin A.V., Krasavin G.V. et al. Comparative Analysis of Efficacy and Safety of Endovascular and Endoscopic Interventions on the Gonadal Veins in the Treatment of Pelvic Congestion Syndrome. Journal of Venous Disorders. 2020;14(3):175‑183 (In Russian)]. DOI: 10.17116/flebo202014031175

11. Путинцев А.М. Анатомо-хирургическое обоснование и разработка различных вариантов венных анастомозов, направленных на использование метаболических возможностей печени. Кемерово:«Примула»;2018 [Putintsev A.M. «Anatomical and surgical substantiation and development of various options for venous anastomoses aimed at using the metabolic capabilities of the liver». Kemerovo: «Primula»; 2018 (In Russian)].

12. Gavrilov S.G., Vasilyev A.V., Krasavin G.V., Moskalenko Y.P., Mishakina N.Y. Endovascular interventions in the treatment of pelvic congestion syndrome caused by May-Thurner syndrome. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2020;8(6):1049-1057. DOI:10.1016/j.jvsv.2020.02.012

13. Lakhanpal G., Kennedy R., Lakhanpal S., Sulakvelidze L., Pappas P.J. Pelvic venous insufficiency secondary to iliac vein stenosis and ovarian vein reflux treated with iliac vein stenting alone. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021;9(5):1193-1198. doi:10.1016/j.jvsv.2021.03.006

14. Гришенкова А.С., Гаврилов С.Г. Современные представления о патогенезе, методах оценки и коррекции тазовой венозной боли. Флебология. 2022;16(2):145‑155 [Grishenkova A.S, Gavrilov S.G. Current Data on Pathogenesis, Diagnosis and Correction of Pelvic Venous Pain. Journal of Venous Disorders. 2022;16(2):145‑155(In Russian)]. DOI:10.17116/flebo202216021145

15. Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А., Фомина Е.Е., Коновалова Е.Ф. Гистологические изменения стенки яичниковой вены при варикозной болезни таза. Флебология. 2020;14(3):166‑174 [Akhmetzyanov R.V., Bredikhin R.A., Fomina E.E., Konovalova E.F. Histological Changes in the Ovarian Vein Wall in Pelvic Varicose Vein Disease. Journal of Venous Disorders. 2020;14(3):166‑174 (In Russian)]. DOI: 10.17116/flebo202

16. Крестин Е.А. К вопросу о пульсирующих течениях в щелевых зазорах переменной высоты. Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2016;2(23):48-55 [Krestin E.A. On the issue of pulsating flows in slot gaps of variable height. Bulletin of SGASU. Urban Planning and Architecture. 2016;2(23):48-55 (In Russian)]. DOI: 10.17673/Vestnik.2016.02.10

Об авторах

Александр Михайлович ПутинцевРоссия

д.м.н., профессор кафедры общей и факультетской хирургии и урологии, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет».

Оксана Анатольевна Струкова

Россия

сердечно-сосудистый хирург высшей категории

Роман Сергеевич Францев

Россия

к. м. н., врач уролог высшей категории, доцент кафедры урологии

Петр Николаевич Ивацин

Россия

студент 6 курса лечебного факультета

Наталья Николаевна Константинова

Россия

врач-хирург хирургического отделения №2 ГАУЗ КОКБ имени С.В.Беляева

Мишель Сергеевна Студенкова

Россия

студент 4 курса лечебного факультета

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Путинцев А.М., Струкова О.А., Францев Р.С., Ивацин П.Н., Константинова Н.Н., Студенкова М.С. ВЛИЯНИЕ СИНТОПИИ АОРТЫ И ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ НА ГИДРОДИНАМИКУ БАССЕЙНА ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ. Байкальский медицинский журнал. 2024;3(4):20-29. https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-4-20-29

For citation:

Putintsev A.M., Strukova O.A., Francev R.S., Ivatsin P.N., Konstantinova N.N., Studenkova M.S. THE INFLUENCE OF SYNTOPY OF THE AORTA AND LEFT RENAL VEIN ON THE HYDRODYNAMICS OF THE LEFT RENAL VEIN BASIN. Baikal Medical Journal. 2024;3(4):20-29. (In Russ.) https://doi.org/10.57256/2949-0715-2024-4-20-29